まずは、SNSメンバーから誕生日の花とメッセージを頂いたので御礼申し上げます m(_ _)m

ユリ科のバイモが入っていた (;^ω^)

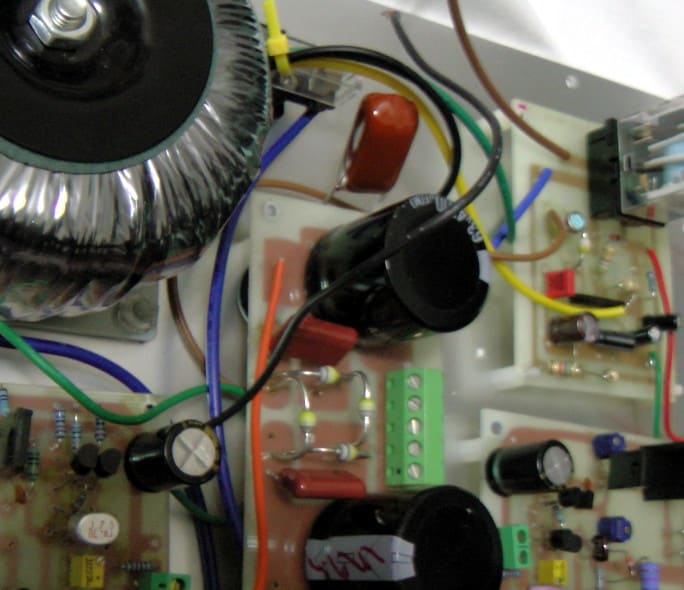

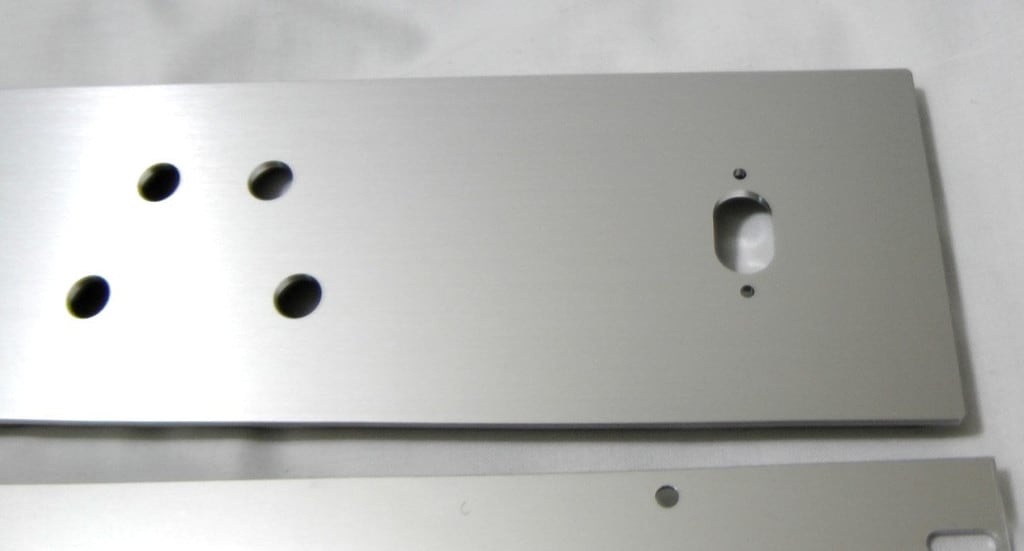

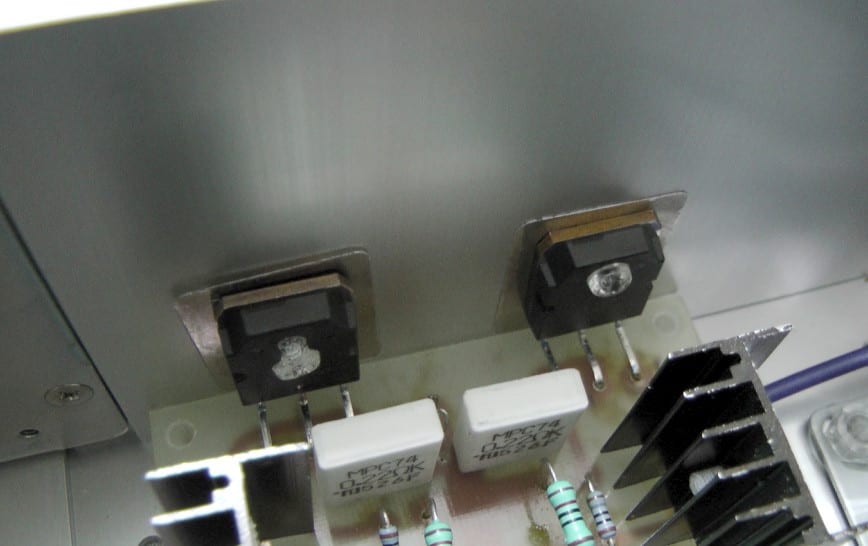

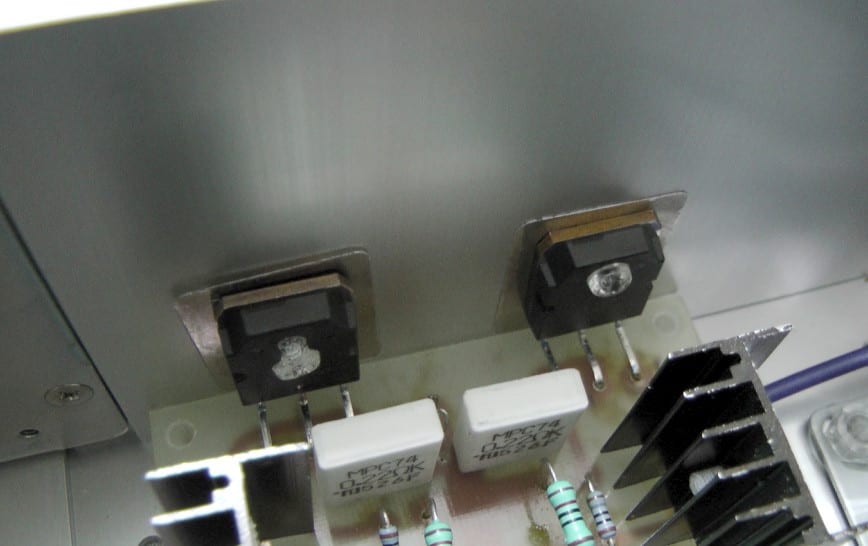

大アンプはパワーMOS-FETの取り付けが難しい。というのも、MOSを取り付けるネジ穴がシビアで、しかも基板のヒートシンクが邪魔してドライバも細いのしか使えない。手の小さい人ならケース組み立てを完成させてからでも取り付けられるのですが、手の大きい人や不器用な人は、フロントパネルを外しておかないと無理かも。この手順だと、フロントパネルを固定する両端のネジが底板側で締められません (;´Д`)

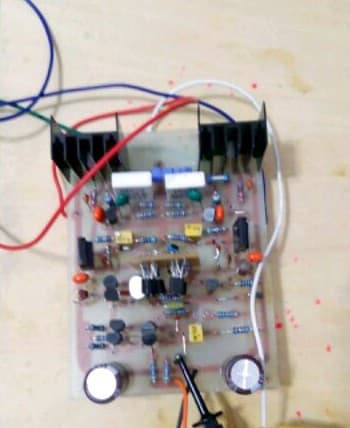

MOSのネジ穴中心から20mm下(足の先端から13mm)で足を折り曲げます。ここから、足先を7~8mmでまた折り返し。基板のサイズがピッタリ100mm長ではなく微妙に大きい。だから、基板のMOSの足の入る穴の位置が人によって異なる。

MOSの仮留め

基板を固定するネジは入力側の2ヶ所で良い(画像に見えているナイロンスペーサーのところは締めない)

MOS近くで無理やりネジ止めするとMOSがヒートシンクから剥がれるから

MOSとマイカと基板の関係

マイカが基板の端にピッタリ付くように

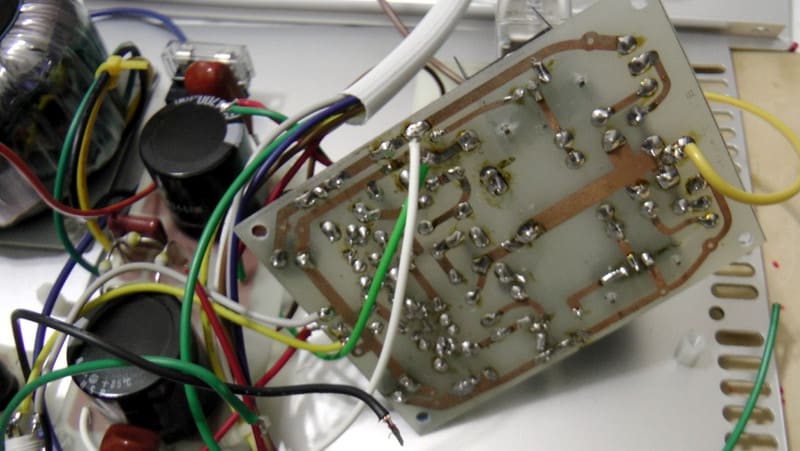

注意しなくてはならいのは、MOSと大型マイカを基板に取り付けた状態で、マイカがMOSと隙間を作らない精度が必要ということ。マイカは基板下まで垂直に伸びなくてはならない。

さらに、MOSのネジ止めが緩いと放熱効果が悪くなり、MOSが熱くなってプラネジなんか簡単に溶けてしまいます。だから、ここはプラネジではなくて金属製の10mmのM3ボルトが必要。

左のプラネジが溶けた原因はマイカとMOSの隙間

溶けた左は金属製のM3ボルトに交換

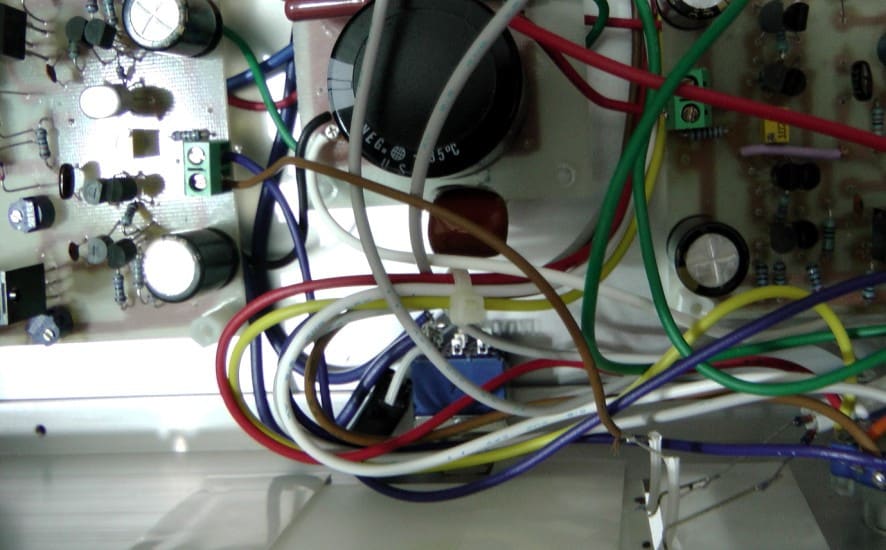

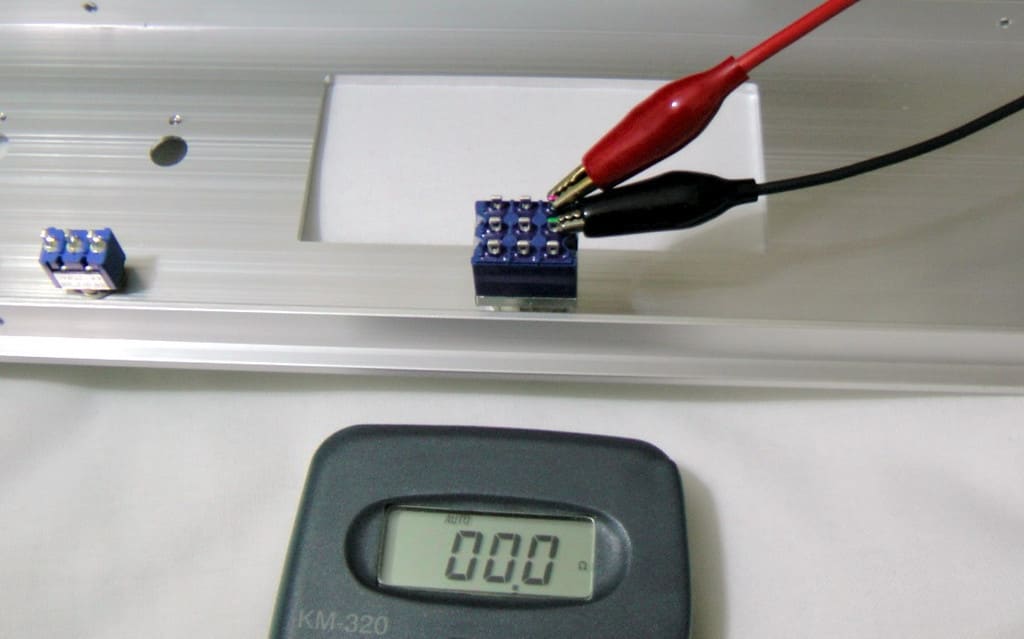

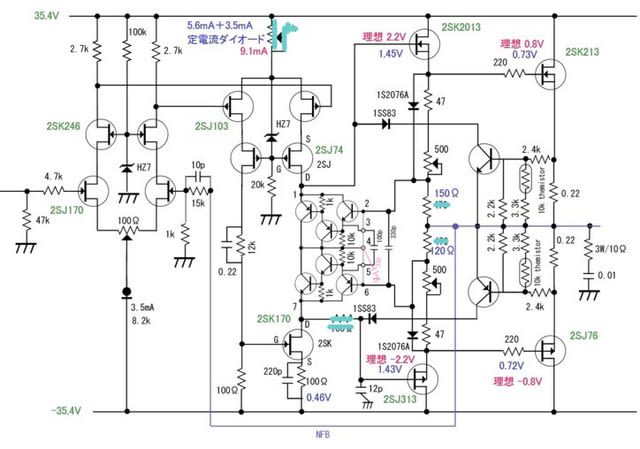

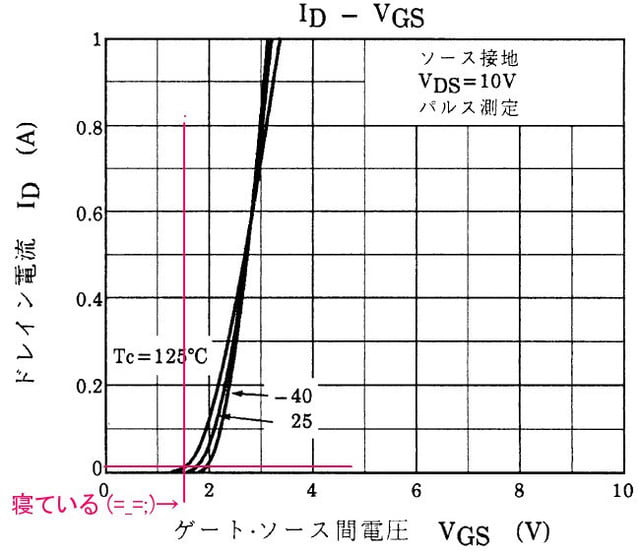

ソース抵抗の0.22Ωの両端電圧が0.03Vでバイアス電流は136mA。ソニーのアンプだと250mAも流すのでヒートシンクは熱くなりますが、130mA程度だと温まる程度。ところが、Lチャンネルが80mA、Rチャンネルが109mAと小さい。使用した2SJ160/2SK1056の感度が低かったのです。バイアス調整用トリマーの500Ωを1kΩにすれば解決するはず。

でも、このままでヘッドホンで聞いてみたところ、アニメならこれでいいかなという感じ。実際に音を出しながらバイアス電流上げていくと、やはり50mAと100mAでは雲泥の違いが分かります。100mAでようやく音楽がまともに聞けるレベル。

今回はシリコングリスを塗りませんでしたが、読者は手抜きしないで塗ること。先にヒートシンクに貼っておけば良い。

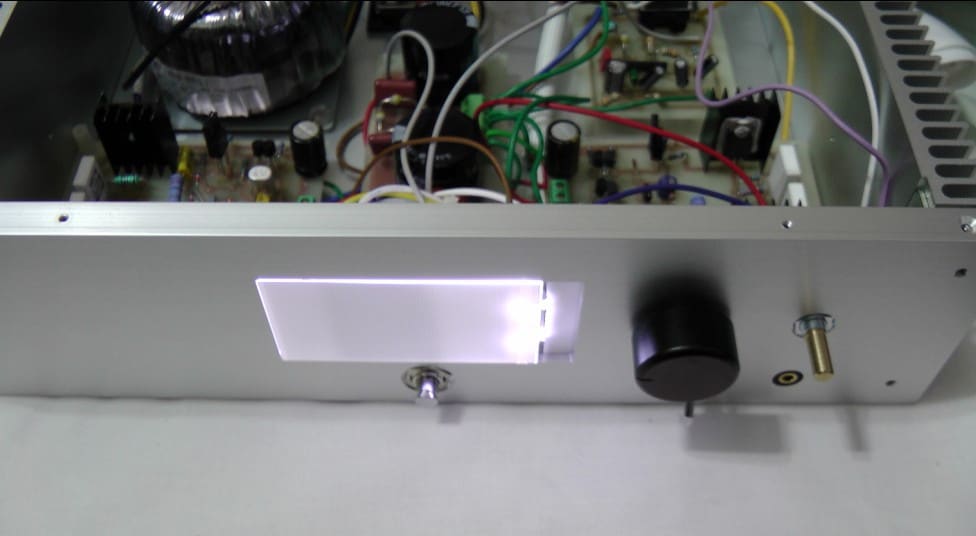

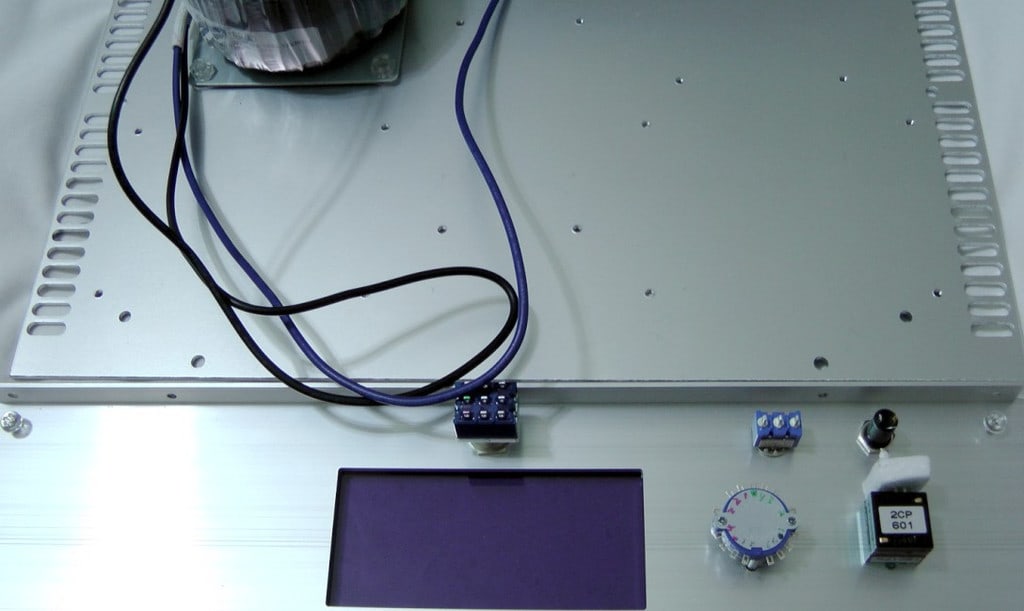

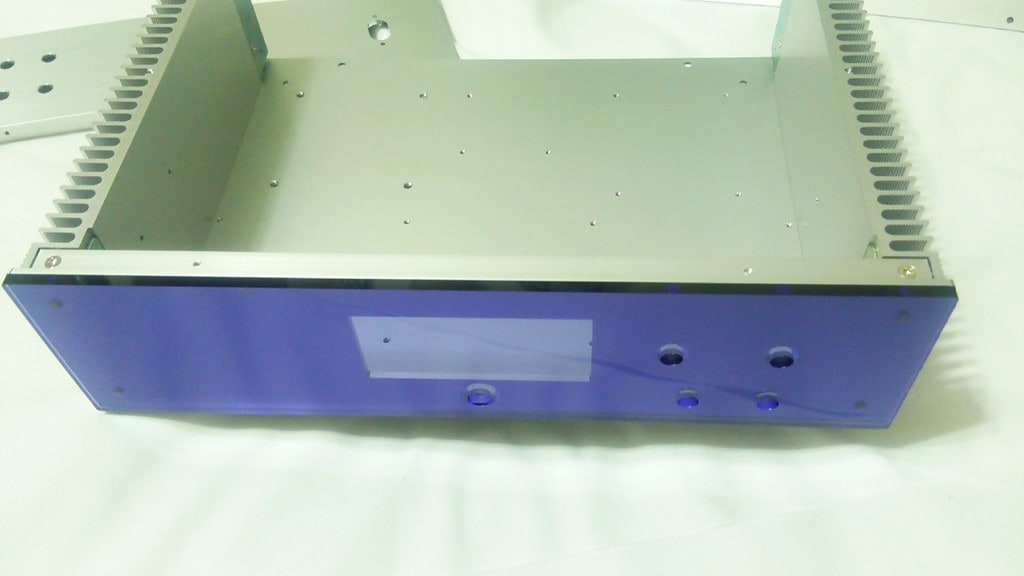

パワーMOSを取り付けて問題がないなら、LEDパネルをデザインしてアクリルパネルの取り付け。LEDパネルは幅が小さすぎたので、これは何とかしてボロ隠しをしないと (=o=;)

イルミネーションは7月のバラの花

こちらはスマホ写真

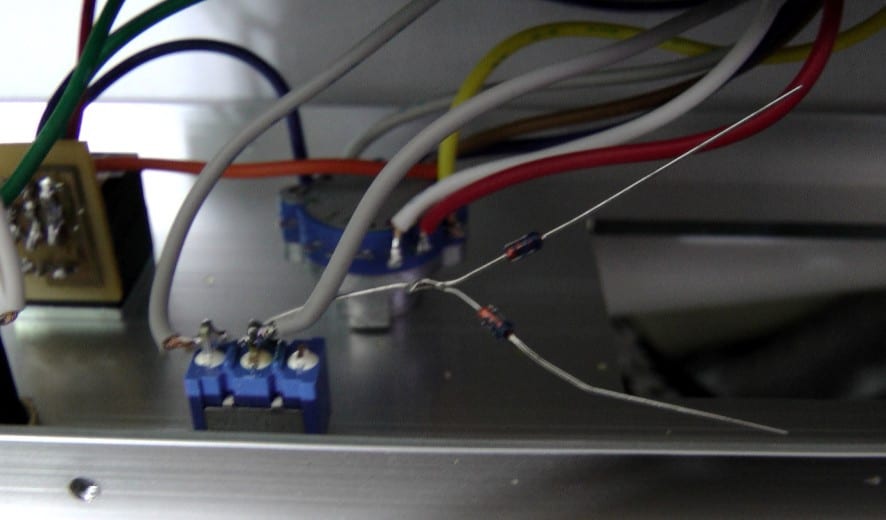

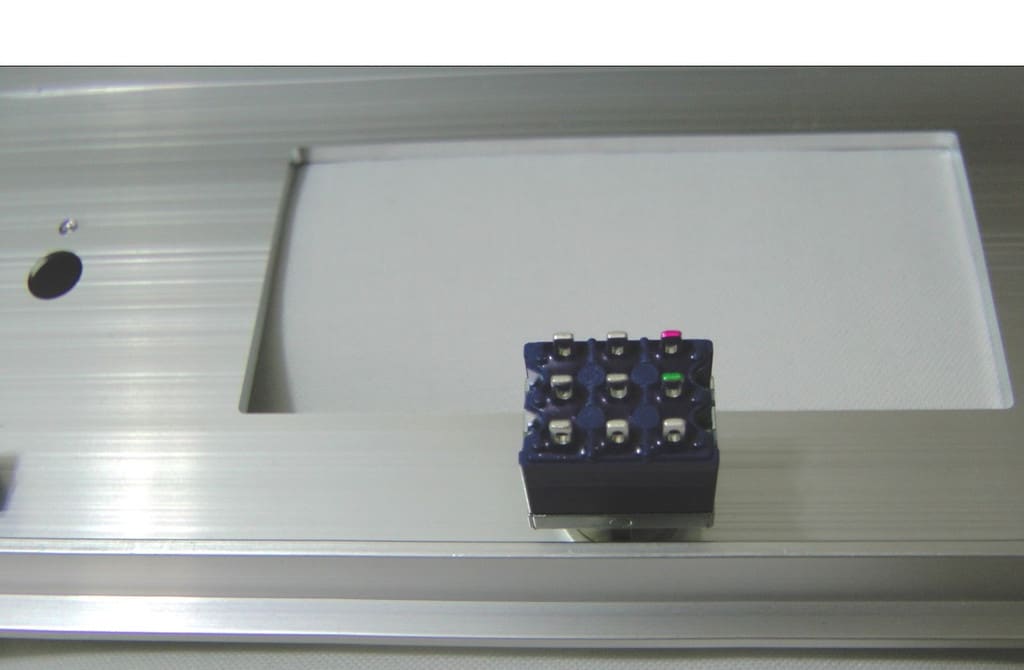

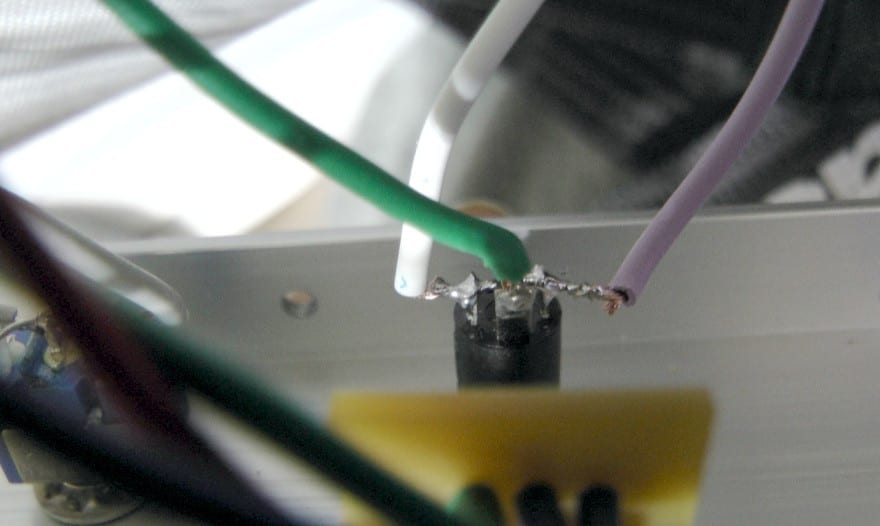

なお、ヘッドホンへの配線は、1.2~1.5kΩの抵抗を介して、リレーの1番と4番ピンに接続します。こうすれば、スイッチでリレーを切った時だけヘッドホンから音が出る。

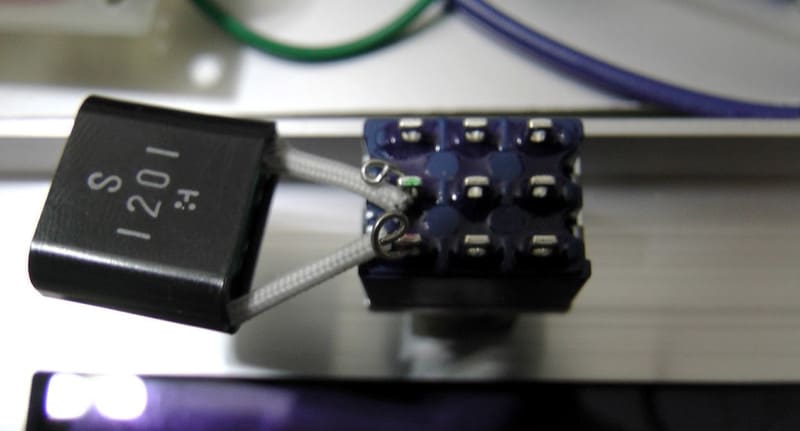

抵抗はシリコンチューブでショート防止

配線はリレー基板下を通す

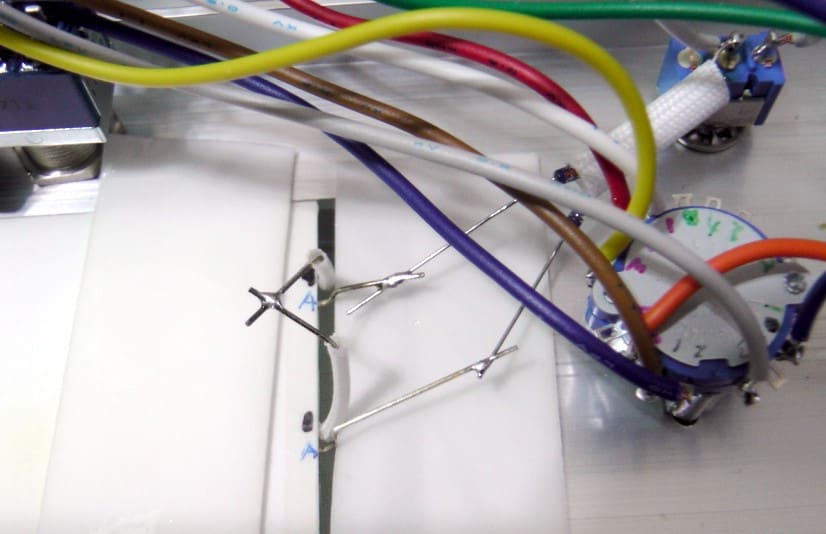

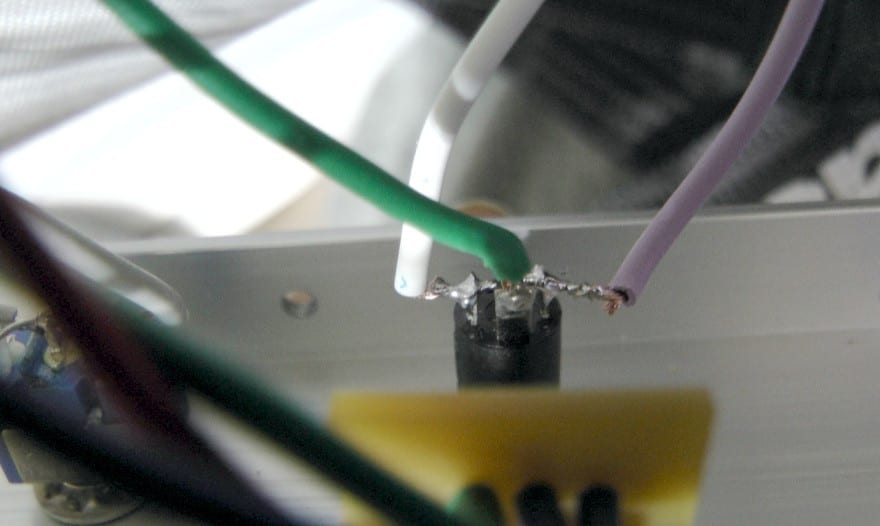

フロントパネルのヘッドフォン・ジャック

アースを上にして右がRチャンネルの紫

ユリ科のバイモが入っていた (;^ω^)

大アンプはパワーMOS-FETの取り付けが難しい。というのも、MOSを取り付けるネジ穴がシビアで、しかも基板のヒートシンクが邪魔してドライバも細いのしか使えない。手の小さい人ならケース組み立てを完成させてからでも取り付けられるのですが、手の大きい人や不器用な人は、フロントパネルを外しておかないと無理かも。この手順だと、フロントパネルを固定する両端のネジが底板側で締められません (;´Д`)

MOSのネジ穴中心から20mm下(足の先端から13mm)で足を折り曲げます。ここから、足先を7~8mmでまた折り返し。基板のサイズがピッタリ100mm長ではなく微妙に大きい。だから、基板のMOSの足の入る穴の位置が人によって異なる。

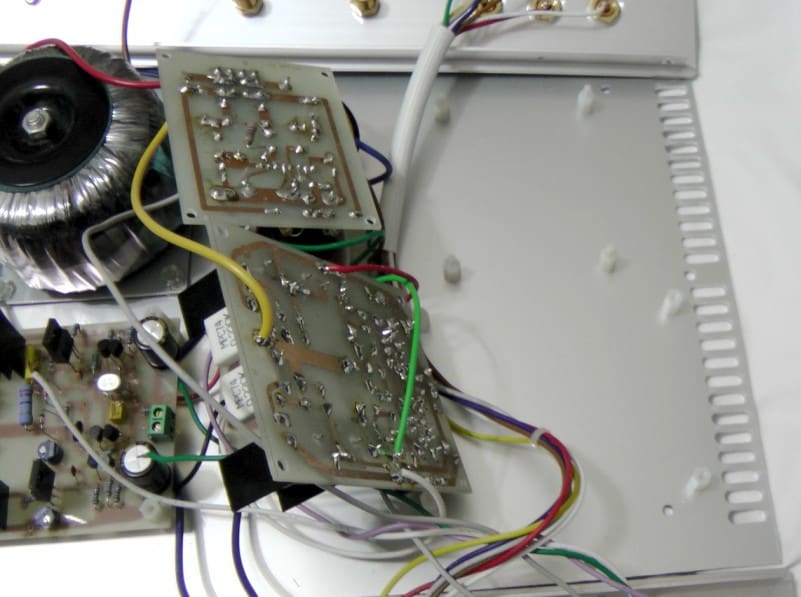

MOSの仮留め

基板を固定するネジは入力側の2ヶ所で良い(画像に見えているナイロンスペーサーのところは締めない)

MOS近くで無理やりネジ止めするとMOSがヒートシンクから剥がれるから

MOSとマイカと基板の関係

マイカが基板の端にピッタリ付くように

注意しなくてはならいのは、MOSと大型マイカを基板に取り付けた状態で、マイカがMOSと隙間を作らない精度が必要ということ。マイカは基板下まで垂直に伸びなくてはならない。

さらに、MOSのネジ止めが緩いと放熱効果が悪くなり、MOSが熱くなってプラネジなんか簡単に溶けてしまいます。だから、ここはプラネジではなくて金属製の10mmのM3ボルトが必要。

左のプラネジが溶けた原因はマイカとMOSの隙間

溶けた左は金属製のM3ボルトに交換

ソース抵抗の0.22Ωの両端電圧が0.03Vでバイアス電流は136mA。ソニーのアンプだと250mAも流すのでヒートシンクは熱くなりますが、130mA程度だと温まる程度。ところが、Lチャンネルが80mA、Rチャンネルが109mAと小さい。使用した2SJ160/2SK1056の感度が低かったのです。バイアス調整用トリマーの500Ωを1kΩにすれば解決するはず。

でも、このままでヘッドホンで聞いてみたところ、アニメならこれでいいかなという感じ。実際に音を出しながらバイアス電流上げていくと、やはり50mAと100mAでは雲泥の違いが分かります。100mAでようやく音楽がまともに聞けるレベル。

今回はシリコングリスを塗りませんでしたが、読者は手抜きしないで塗ること。先にヒートシンクに貼っておけば良い。

パワーMOSを取り付けて問題がないなら、LEDパネルをデザインしてアクリルパネルの取り付け。LEDパネルは幅が小さすぎたので、これは何とかしてボロ隠しをしないと (=o=;)

イルミネーションは7月のバラの花

こちらはスマホ写真

なお、ヘッドホンへの配線は、1.2~1.5kΩの抵抗を介して、リレーの1番と4番ピンに接続します。こうすれば、スイッチでリレーを切った時だけヘッドホンから音が出る。

抵抗はシリコンチューブでショート防止

配線はリレー基板下を通す

フロントパネルのヘッドフォン・ジャック

アースを上にして右がRチャンネルの紫