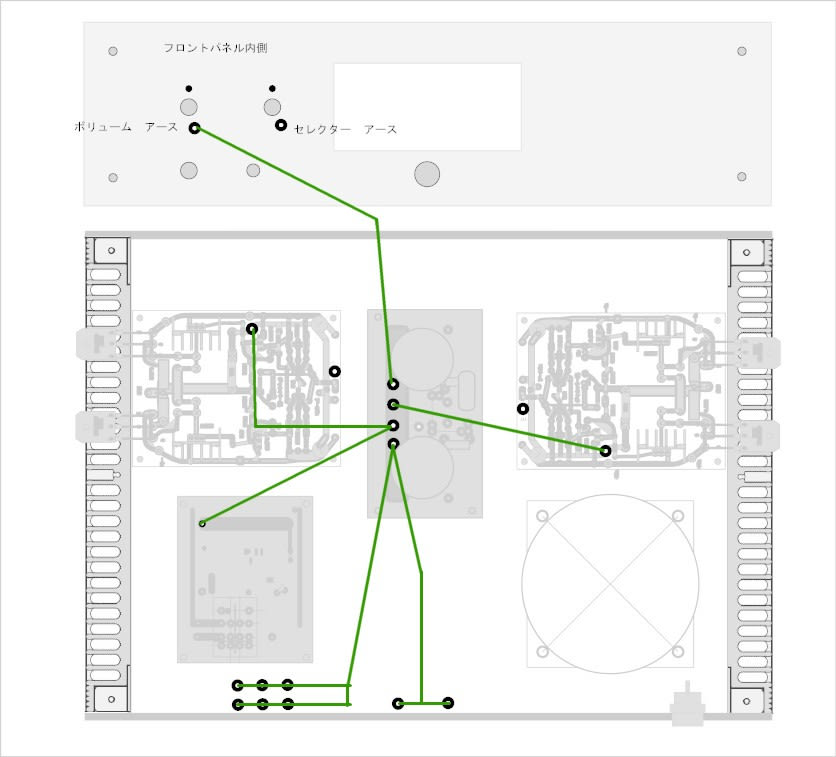

大アンプのトラブルがトランスに原因がありそうなので、LinkmanのLVX-TR50というトランスに換装を試みています。巻線は2系統あり、パワーアンプに使うのはAC18-0-18VでDC±25.5V取り出せます。もう一つの系統は0.5Aと小さく、AC12-0-12VでDC±17Vだから、こちらは12Vのリレー駆動やLED点灯に使えます。

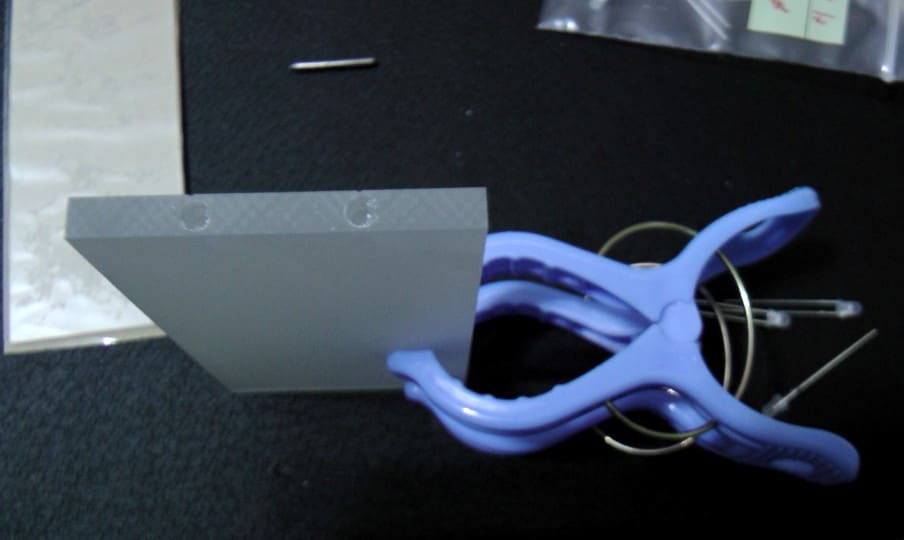

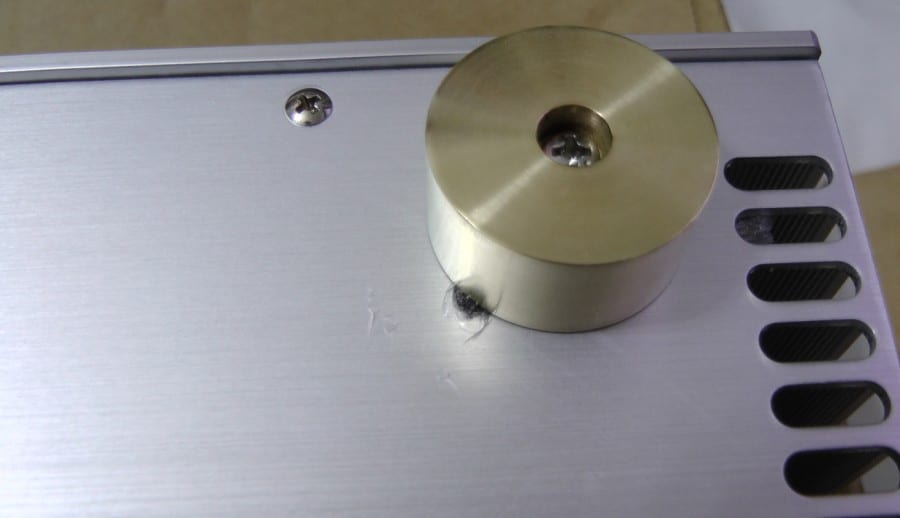

ただ、換装には問題あり。ひとつは取り付けネジの位置が違うということ。こちらは、1か所はスペーサーを立てて、残りの3ヶ所はテペットで固定することにしました (・。・;

10mmのスペーサで浮かす

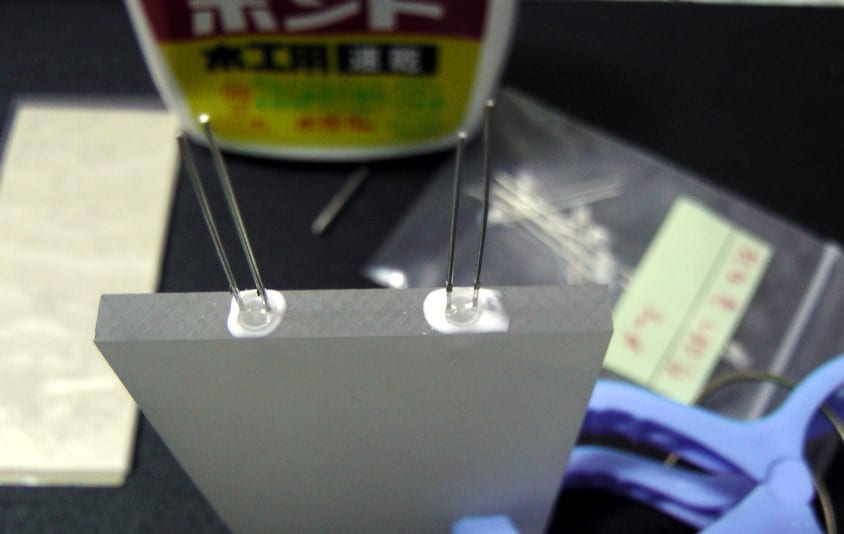

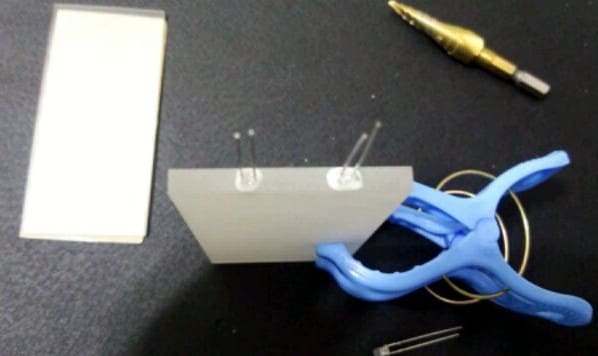

固定後

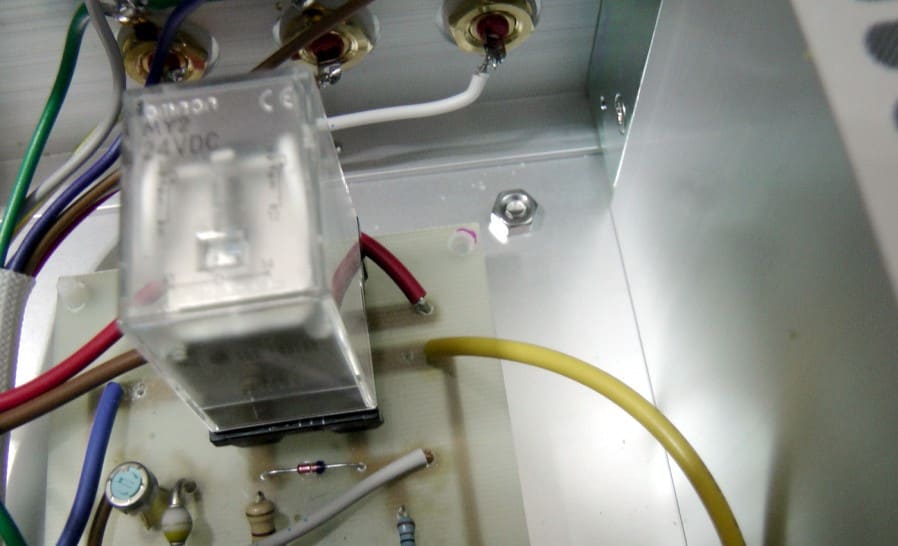

もう一つの問題は、ケーブルが端末処理してある&ケーブル長が短いので、中継用の基板やターミナルが必要ということ。ターミナルは規格品ぽいから何とかなるとして、中継をどうするかが問題。リレー基板の横にサブ電源と一緒に作るか (´ヘ`;)ウーム…

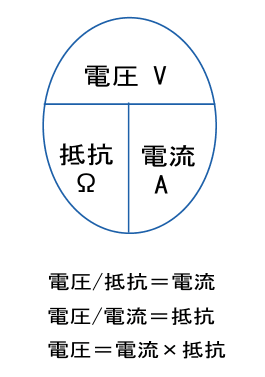

このトランスは±24Vで動作する、1.1Aと電力容量は小さいですが、トランジスタも使う窪田式アンプの改良型にフィットします。岡山アンプや上尾アンプを作っている読者にはこちらの方が良い。前のトランスでは電圧が高過ぎる嫌いがあり、それがトラブルに繋がっているのかも (;´Д`)

ということで、ターミナルの問題を解決したら、改良型基板でも実験するつもり。ただ、最初に検索した時にトランスが唸るとレポートがあり、それで採用しなかった経緯もあるのです。果たして解決策になるか (^_^;)

画像追加

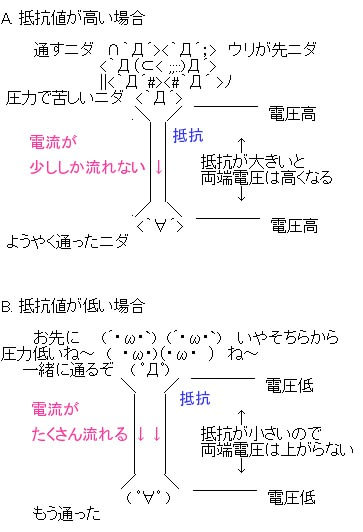

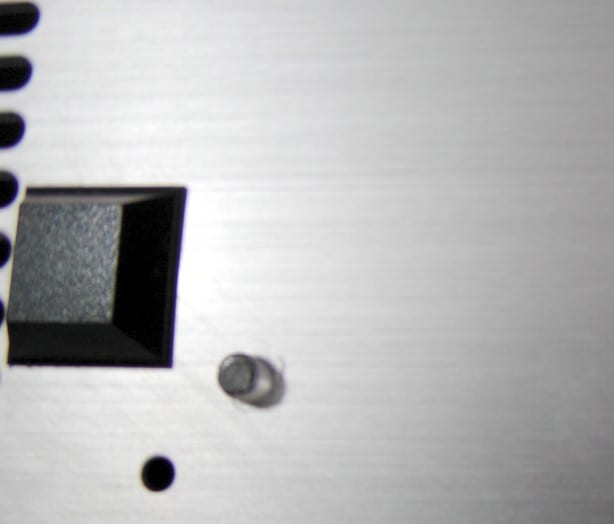

トランスの3.96mmピッチの端子に合わせた電源基板を2種類設計したので、設計途中の様子を掲載 (;^ω^)

右のほうでパーツ配置して、完成したパーツを左のネガに移植

Illustratorで実寸大になるように調整するのがコツ

Illustratorはコピペすると縮尺が変わるから大変 (ーー;)

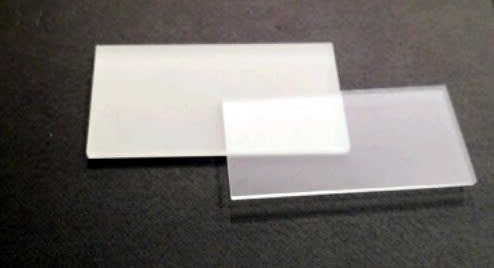

サトー電気のコネクタのページの中頃にある、日本圧着端子JSTのVH Connector 3.96mピッチの画像→PDFの説明書

トランスは6ピンだけど分解して3ピン×2に作り直す (^^)

ただ、換装には問題あり。ひとつは取り付けネジの位置が違うということ。こちらは、1か所はスペーサーを立てて、残りの3ヶ所はテペットで固定することにしました (・。・;

10mmのスペーサで浮かす

固定後

もう一つの問題は、ケーブルが端末処理してある&ケーブル長が短いので、中継用の基板やターミナルが必要ということ。ターミナルは規格品ぽいから何とかなるとして、中継をどうするかが問題。リレー基板の横にサブ電源と一緒に作るか (´ヘ`;)ウーム…

このトランスは±24Vで動作する、1.1Aと電力容量は小さいですが、トランジスタも使う窪田式アンプの改良型にフィットします。岡山アンプや上尾アンプを作っている読者にはこちらの方が良い。前のトランスでは電圧が高過ぎる嫌いがあり、それがトラブルに繋がっているのかも (;´Д`)

ということで、ターミナルの問題を解決したら、改良型基板でも実験するつもり。ただ、最初に検索した時にトランスが唸るとレポートがあり、それで採用しなかった経緯もあるのです。果たして解決策になるか (^_^;)

画像追加

トランスの3.96mmピッチの端子に合わせた電源基板を2種類設計したので、設計途中の様子を掲載 (;^ω^)

右のほうでパーツ配置して、完成したパーツを左のネガに移植

Illustratorで実寸大になるように調整するのがコツ

Illustratorはコピペすると縮尺が変わるから大変 (ーー;)

サトー電気のコネクタのページの中頃にある、日本圧着端子JSTのVH Connector 3.96mピッチの画像→PDFの説明書

トランスは6ピンだけど分解して3ピン×2に作り直す (^^)