大アンプこと窪田式アンプ改は、読者の制作も遅々として進まず、5月の試聴会までに完成しそうなのは多くて6名ほど。一日に15分は神のためにという心得を守っている人だけが作れる。作れなかった人は、趣味やペットや習い事のほうが神より大切という不届き者。格下げは必死です (;一_一)

パーツの選別と同じように、自分が神によって選別されているという危機感が少しでもあれば、もう少し生き方が変わるはず。サボらないようにするとコメントした舌の根も乾かないうちにサボりまくる。スマホいじったり習い事や趣味で神の国に行ける人はいません (; ・`д・´)

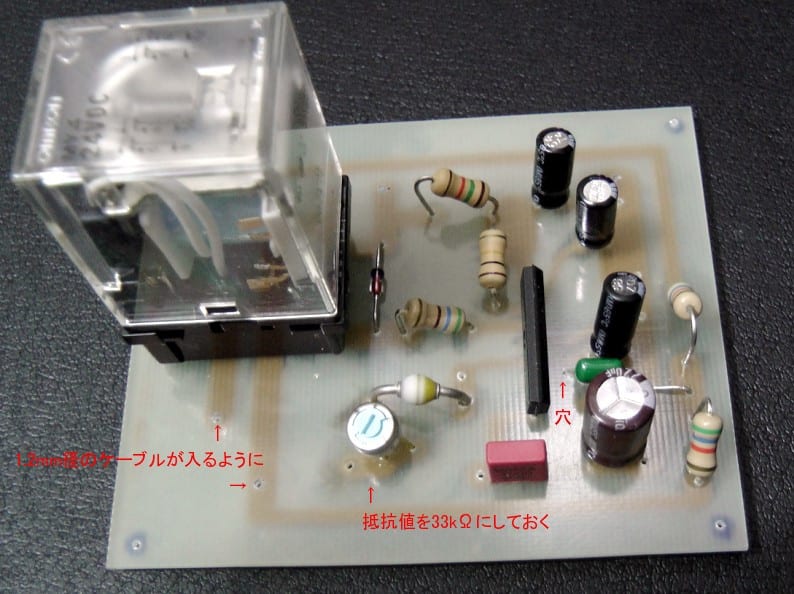

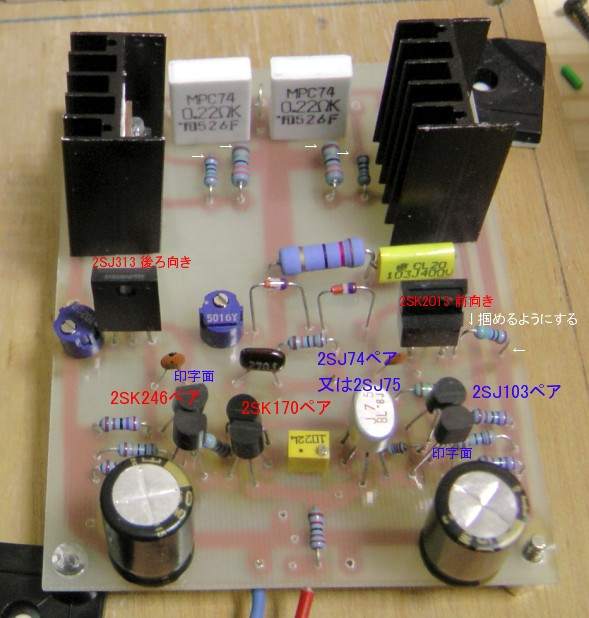

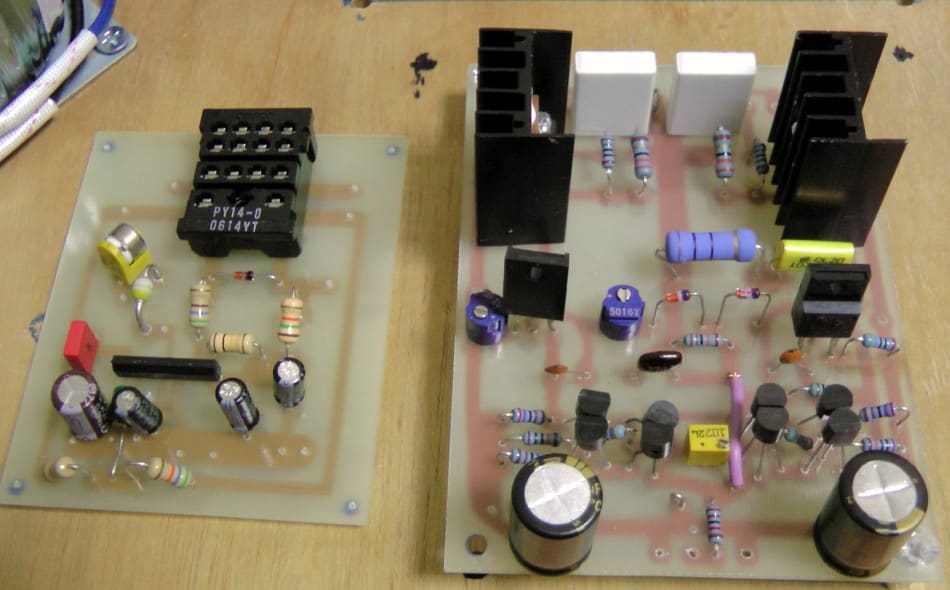

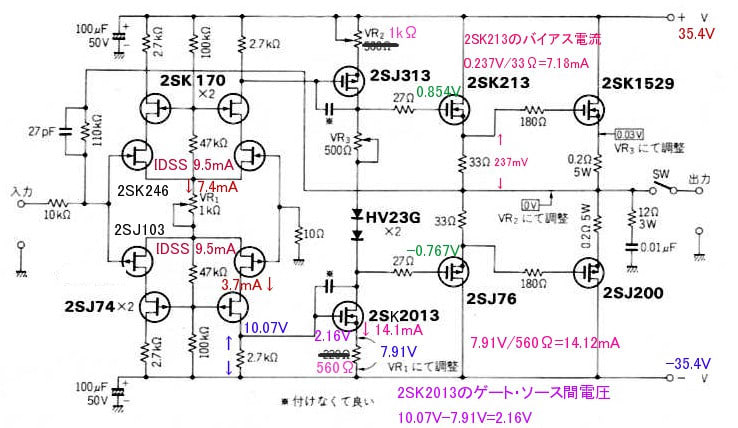

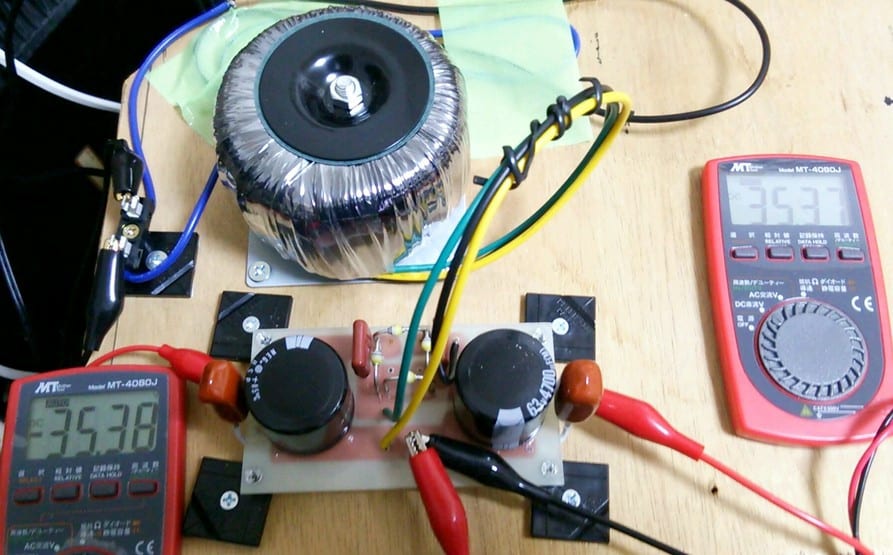

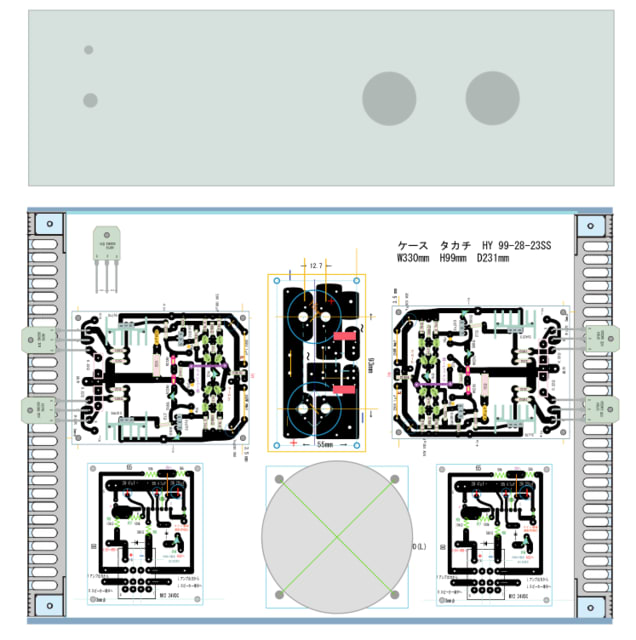

今回製作しているのは、銘器の誉れ高い日立のパワーアンプ、 HMA-9500Ⅱのノンカットオフ回路を検証する基板です。モジュールになっている部分の良否を判定するためのもので、自分のスキルアップのために設計したものです。これがちゃんと動作すると、次は弟分の HMA-8500のノンカットオフ回路を検証する基板を作る予定。少し回路が違うからです。

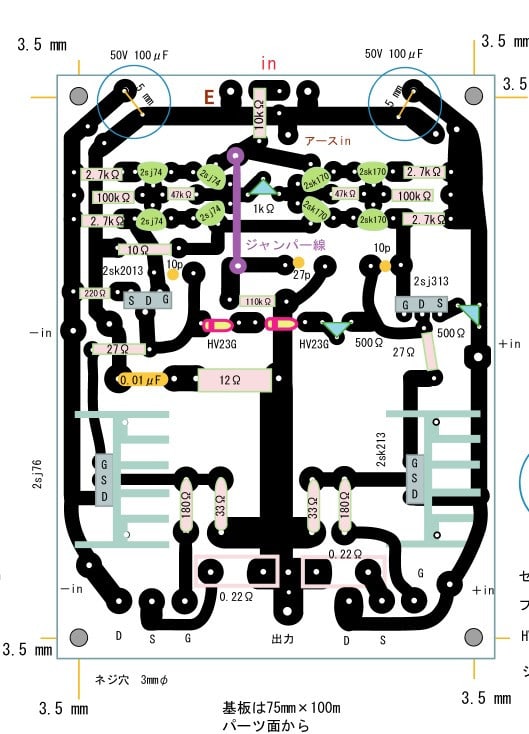

ひと目、パーツが異様に多く、まだ片チャンネルだけですが実際の制作も大変でした。パーツとパーツが接触するほど狭いので、大きなパーツは使えず、ショートカットのジャンパー線を跨ぐ跨線橋も数カ所。これが、手が腫れて痛くて、手を握りしめることの出来ない状態で作られたものとは誰も思わないでしょう。ハンデがあっても大半の人より細かい作業が出来るのは経験のなせる技。言い訳ばかりで何もしない人には耳が痛いはず (ーー;)

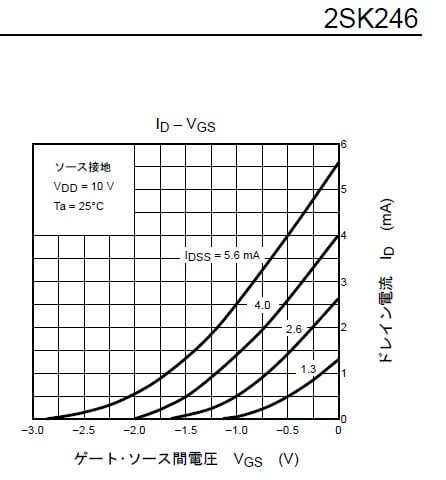

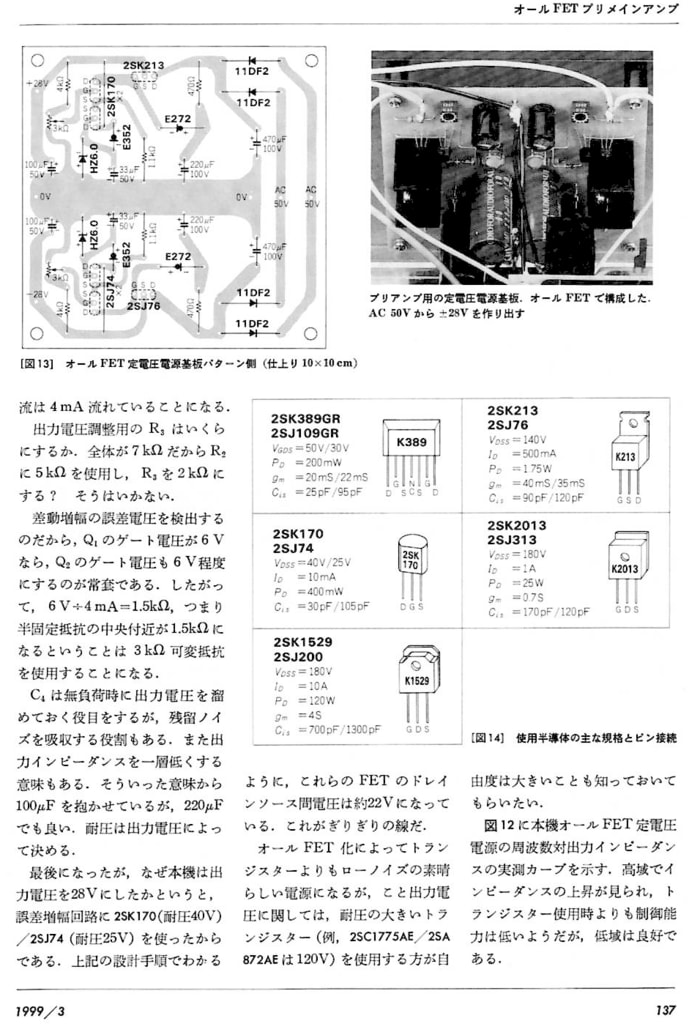

この検証基板の回路はオリジナルとは違います。オリジナルはトランジスタ多用でハイパワー。この基板はFET多用で繊細さを狙っています。ただ、実験段階で貴重なデバイスを壊すのも嫌だから、初段は使ったことのないソニーの2SK185に。ブートストラップ回路は2SK246。簡素な定電流ダイオードで電流値は3.5mA。FETには1.75mAずつ流れる、前に作ったミニアンプの応用です。

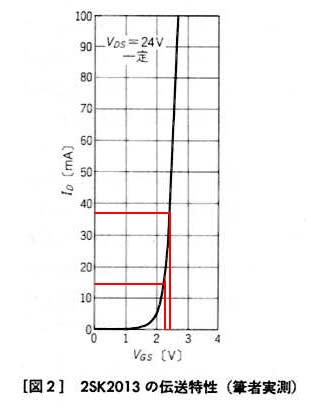

2段目も差動増幅ですが、2SJ103と2SK74(2SJ75)の組み合わせ。この出力が3段目のノンカットオフ・バイアス回路に受け継がれます。ドライバー段である3段目は東芝の中出力MOS-FET、2SK2013/2SJ313のコンプリ。この石はゲート電圧を2V以上にしないと動作しないので、まだ動くかどうかは分かりません。

終段は日立の2SK213/2SJ76のコンプリですが、壊すのが怖いので、前段までの動作を確認してから取り付けます (=o=;)

この基板はノンカットオフ回路のサブ基盤が帆立貝のように立っています。そこで、ボッティチェリのヴィーナス(アフロディーテ)の誕生を連想しました。この基板を載せたアンプは『ヴィーナスの誕生(La Nascita di Venere)』か『Aphrodite』に決まり (;^ω^)

まあ、火を吹いたらヴェスヴィオス火山の噴火で滅んだポンペイ(Pompeii)になるかも ♪~( ̄ε ̄;)

2010年の『トリノ・エジプト展』の図録を背景に

なんともシュールで美しい (^^)

パーツの選別と同じように、自分が神によって選別されているという危機感が少しでもあれば、もう少し生き方が変わるはず。サボらないようにするとコメントした舌の根も乾かないうちにサボりまくる。スマホいじったり習い事や趣味で神の国に行ける人はいません (; ・`д・´)

今回製作しているのは、銘器の誉れ高い日立のパワーアンプ、 HMA-9500Ⅱのノンカットオフ回路を検証する基板です。モジュールになっている部分の良否を判定するためのもので、自分のスキルアップのために設計したものです。これがちゃんと動作すると、次は弟分の HMA-8500のノンカットオフ回路を検証する基板を作る予定。少し回路が違うからです。

ひと目、パーツが異様に多く、まだ片チャンネルだけですが実際の制作も大変でした。パーツとパーツが接触するほど狭いので、大きなパーツは使えず、ショートカットのジャンパー線を跨ぐ跨線橋も数カ所。これが、手が腫れて痛くて、手を握りしめることの出来ない状態で作られたものとは誰も思わないでしょう。ハンデがあっても大半の人より細かい作業が出来るのは経験のなせる技。言い訳ばかりで何もしない人には耳が痛いはず (ーー;)

この検証基板の回路はオリジナルとは違います。オリジナルはトランジスタ多用でハイパワー。この基板はFET多用で繊細さを狙っています。ただ、実験段階で貴重なデバイスを壊すのも嫌だから、初段は使ったことのないソニーの2SK185に。ブートストラップ回路は2SK246。簡素な定電流ダイオードで電流値は3.5mA。FETには1.75mAずつ流れる、前に作ったミニアンプの応用です。

2段目も差動増幅ですが、2SJ103と2SK74(2SJ75)の組み合わせ。この出力が3段目のノンカットオフ・バイアス回路に受け継がれます。ドライバー段である3段目は東芝の中出力MOS-FET、2SK2013/2SJ313のコンプリ。この石はゲート電圧を2V以上にしないと動作しないので、まだ動くかどうかは分かりません。

終段は日立の2SK213/2SJ76のコンプリですが、壊すのが怖いので、前段までの動作を確認してから取り付けます (=o=;)

この基板はノンカットオフ回路のサブ基盤が帆立貝のように立っています。そこで、ボッティチェリのヴィーナス(アフロディーテ)の誕生を連想しました。この基板を載せたアンプは『ヴィーナスの誕生(La Nascita di Venere)』か『Aphrodite』に決まり (;^ω^)

まあ、火を吹いたらヴェスヴィオス火山の噴火で滅んだポンペイ(Pompeii)になるかも ♪~( ̄ε ̄;)

2010年の『トリノ・エジプト展』の図録を背景に

なんともシュールで美しい (^^)