商場知行制の確立によって、アイヌの交易相手は特定の知行主だけに限定されることになったため、和人からの商品の意図的な粗悪化や価格の吊り上げが行われました。

例えば、慣習化されていた米一俵二斗入(松前側)と千鮭五束・千本(アイヌ側)の交換比率が、一方的に米一俵の内容を7-8升に落として交換されることになりました。さらに、鷹打場、金堀などによりアイヌのイオロ(漁猟圏)が荒らされ、そのうえ鷹用の餌犬の飼育など労働の負担を課せられるなど、アイヌの生活圏が著しく侵害され不当な収奪を招くことになりました。

こうした商場知行制下の和人の横暴に対してアイヌの不満が鬱積していた中、寛文9(1669)年、東西アイヌによる大蜂起が勃発しました。これが、江戸時代を通じて松前藩に対するアイヌの最大の蜂起となるシャクシャインの戦いであるが、ことの発端はアイヌ勢力同士の争いでした。

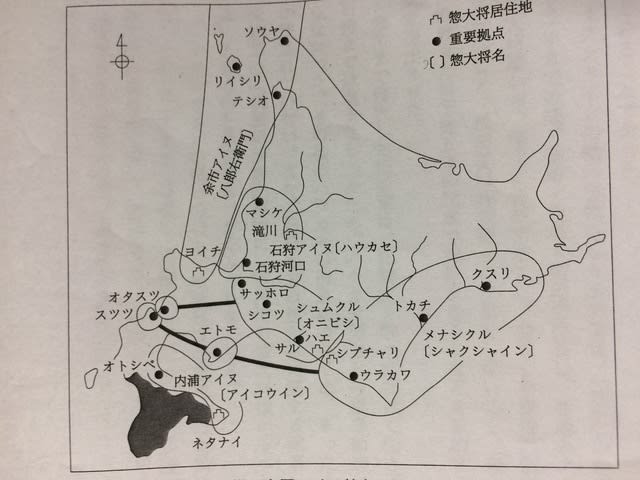

寛文年間頃の蝦夷地には、次ぎのような惣大将に率いられたアイヌの五大勢力が存在していました。五大勢力は、(1)(内浦アイヌ)国縫以南の内浦湾西岸部に広がるアイコウインを惣大将とする勢力、(2)(余市アイヌ)余市を中心に利尻、天塩、宗谷の日本海沿岸に伸びる惣大将八郎右衛門の勢力、(3)(石狩アイヌ)石狩川流域を中心に石狩平野一帯から増毛に広がる惣大将ハウカセの勢力、(4)(シュムクル)アイヌ語で「西の衆」を意味し、新冠を拠点に、札幌と夕張を結ぶ線以南の石狩平野、新冠以北の日高、歌棄にわたる惣大将オニビシの勢力(江別やサッポロ川のアイヌを含む)、(5)(メナシクル)アイヌ語で「東の衆」を意味し、静内を拠点に厚岸方面まで、日高南部、十勝平野、釧路平野の広い地域に広がる惣大将シャクシャインの勢力、である。

このうち、シャムクルとメナシクルとがシブチャリ川(静内川)一帯の漁猟圏を巡り慶安元(1648)年に戦争状態になりました。紛争が長引く中、シュムクル側に肩入れしていた松前藩は仲裁の形で介入し、明暦元(1655)年に福山城でオニビシとシャクシャインは一旦講話しました。しかし、寛文年間に入ると再び緊張が高まり、同7年には武力衝突となって翌年オニビシは戦死、シュムクルの拠点アツヘシチャシも陥落しました。追い込まれたシュムクルの残存勢力は松前藩に援助を求め、一方シャクシャインも松前藩との戦いを決意しました。しかし、松前藩は、シュムクルを見限り援助要請を一蹴したことから、シュムクルは矛先を松前藩に転じ、シャクシャインの下に合流しました。

寛文9年6月、シャクシャインの檄に応え、各地のアイヌが和人勢力を襲撃しました。アイヌ勢力は、東蝦夷地ではクスリ(釧路)以西、西蝦夷地では増毛以南の各地で和人を襲撃し、松前を目指して進撃しました。しかし、松前藩は津軽、南部両藩から武器援助を受けるなどして、国縫でアイヌ勢を迎え撃ちました。7月28日から8月4日まで続いた国縫の戦いは、槍、弓によるアイヌ側の攻撃に対し松前藩側は鉄砲で応え、結局アイヌ側の参敗となりました。そして、10月、和議の場に呼び出されたシャクシャインはその祝いの場で謀殺され、蜂起は鎮圧されました。

註 :江別市総務部「新江別市史」61-63頁.

写真:図2−3 「寛文期の主要アイヌ勢力」

同上書P62掲載図2−3を複写・掲載致しております。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます