入間市博物館での展示で大坂城山里丸茶室という展示に出会いました。

秀吉・利休ゆかりの茶室ということで、秀吉追っかけの私としては目がハート

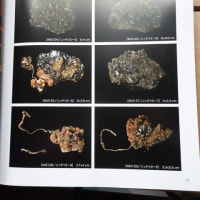

写真撮影の許可をもらって撮った写真です。また記事については掲載後でも構わないのでお知らせくださいとのことでした。

解説は以下のようになっています。

解説は以下のようになっています。

<展示解説版1>

豊臣秀吉の大坂城山里丸と茶の湯

この茶室は、豊臣秀吉が天下統一の時に築城した大坂城の天守閣北側に設けた松林の中の茶室を写したもので、その一画を山里曲輪・山里丸と称しました。

茶室は利休のわび茶思想に基づいて作られた草庵(田舎屋風建物)二畳隅炉となっています。

『津田宗及茶の湯日記』によると天正十二年正月三日秀吉が大坂城で千利休と津田宗及の二人の茶頭とともに山里の茶室開きを行なっています。

秀吉はこの山里曲輪・山里丸で、政務の合間にわび茶の世界にひたり、来賓の接待や、密談の場所としても大いに利用したといわれています。

しかし、「山里丸」の茶室開きの時は、天守も本丸御殿も未完成でした。秀吉の時代、茶の湯は文化的要素と財力を表す最高の趣味であり、社交に欠かせない存在だったのです。

【写真】豊臣時代大坂城本丸と山里曲輪復元模型(大阪城天守閣蔵・写真提供)

<展示解説版2>

大阪城山里丸の二畳敷と待庵

利休がはじめて考案した二畳(第一号)の茶室は、京都にある国宝「待庵」といわれています。

豊臣秀吉の命で天正十―十一年 利休(六一-二歳)頃、京都山崎城内に造建した茶室でしたが、秀吉が大坂城に移った為、未使用のまま解体されました。その茶室を惜しんだ秀吉は、翌年天正十二年、大坂城内山里丸に二畳の茶室を構築しました。天正十二年正月に茶室開きを行い、それ以降天正十五年くらいまで数回茶会が行われましたが、大坂城夏の陣で焼失した為、現存していません。会記に残された記述をたよりに立面は待庵を参考にして復元されたのが当館の茶室となっています。(第二号二畳茶室の写し)

<展示解説版3>

大坂城山里丸の二畳の茶室【茶会記】

天正十二年(1584)正月三日 『津田宗及他会記』

豊臣秀吉会 於大坂城山里丸 茶屋開き

(大坂城 天守閣の西北隅構築)

茶頭 利休・津田宗及

床 虚堂(きどう)の墨跡

面白(めんぱく)の肩衝茶入、信楽水指、井戸茶碗

天正十三年(1585)二月二十四日『津田宗及他会記』

豊臣秀吉会 於大坂城山里丸

客 織田信雄・織田有楽

利休・津田宗及は次の間に控える。

天正十五年(1587)二月二十五日 『神谷宗湛日記』

豊臣秀吉会 於大坂城

客 神家宗湛・大名衆・堺五人衆

点前 利休・住吉屋宗無・津田宗及

「床四尺五寸、カベ暦ハリ、左ノスミニヰロリ有、

ソノ脇道籠アリ・・・」

せっかくの機会だと思い、博物館にメールで質問を試みました。以下がその回答です。

せっかくの機会だと思い、博物館にメールで質問を試みました。以下がその回答です。

ご質問

秀吉・利休ゆかりの大坂城山里丸茶室につきましてたいへん興味深いものでしたが、

どこかの茶室の設計図がのこっているということなのでしょうか?<ブログに掲載希望>

お返事

大坂城山里丸茶室の設計図はありません。

茶会記・日記・国宝「待庵」などを参考にして、中村利則氏が復元したものです。

利休考案の2畳茶室データー

① 天正11年(1583)3月 山崎城内竣工1号「待庵」→廃城→慶長期頃妙喜庵に移築。国宝

② 天正12年(1584) 大坂城天守閣西北隅構築 「山里丸の2畳」(茶会記①)『津田宗及他会記』

③ 天正15年(1587) 「山里丸の2畳」の茶室内部の記載(茶会記②)『神谷宗湛日記』

④

茶会記

① 『津田宗及他会記』

「天正12年正月3日 豊臣秀吉会

於 大坂城山里丸 茶屋開き茶頭 利休・津田宗及

床 虚堂の墨跡・面白肩衝茶入・信楽水指・井戸茶碗」

② 『神谷宗湛日記』

「天正15年(1587)2月25日 豊臣秀吉会 於大坂城

客 神谷宗湛・大名衆・堺5人衆

点前 利休・住吉屋宗無・津田宗及

床4尺5寸、カベ歴ハリ、左スミニヰロリ有、ソノ脇道籠アリ・・・」

掲載図書

1.『入間市博物館紀要第1号 2001年3月』茶室探訪<利休の茶室>入間市博物館の茶室―大坂城山里丸の二畳(復元)―安部清子

2.茶室の復元を担当された中村利則氏が茶室について解説されている本

『INAXREPORT no.118』「利休の待庵特集 復元ロマン《PARTⅡ》伝統の継承10

待庵オリジナルを探る 究極の空間<祖形待庵>の復元」

*********************************************

我が家は築30年になる建売の戸建て住宅で、屋根はスレート葺

2階の部屋が夏が暑いのは屋根のせいではなかろうか、と思いつつ、汗をふきふき過ごしてきました。

屋根材を何らかの繊維で少し厚めに作ることはできないものでしょうか。

もちろんコストや手間をかけないものですけれど・・・・・

日本を世界のモデル地区に

ぜひクリックをお願いいたします。(1日1回有効ですのでよろしくね☆)

ランキングアップをめざします☆

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

秀吉・利休ゆかりの茶室ということで、秀吉追っかけの私としては目がハート

写真撮影の許可をもらって撮った写真です。また記事については掲載後でも構わないのでお知らせくださいとのことでした。

解説は以下のようになっています。

解説は以下のようになっています。<展示解説版1>

豊臣秀吉の大坂城山里丸と茶の湯

この茶室は、豊臣秀吉が天下統一の時に築城した大坂城の天守閣北側に設けた松林の中の茶室を写したもので、その一画を山里曲輪・山里丸と称しました。

茶室は利休のわび茶思想に基づいて作られた草庵(田舎屋風建物)二畳隅炉となっています。

『津田宗及茶の湯日記』によると天正十二年正月三日秀吉が大坂城で千利休と津田宗及の二人の茶頭とともに山里の茶室開きを行なっています。

秀吉はこの山里曲輪・山里丸で、政務の合間にわび茶の世界にひたり、来賓の接待や、密談の場所としても大いに利用したといわれています。

しかし、「山里丸」の茶室開きの時は、天守も本丸御殿も未完成でした。秀吉の時代、茶の湯は文化的要素と財力を表す最高の趣味であり、社交に欠かせない存在だったのです。

【写真】豊臣時代大坂城本丸と山里曲輪復元模型(大阪城天守閣蔵・写真提供)

<展示解説版2>

大阪城山里丸の二畳敷と待庵

利休がはじめて考案した二畳(第一号)の茶室は、京都にある国宝「待庵」といわれています。

豊臣秀吉の命で天正十―十一年 利休(六一-二歳)頃、京都山崎城内に造建した茶室でしたが、秀吉が大坂城に移った為、未使用のまま解体されました。その茶室を惜しんだ秀吉は、翌年天正十二年、大坂城内山里丸に二畳の茶室を構築しました。天正十二年正月に茶室開きを行い、それ以降天正十五年くらいまで数回茶会が行われましたが、大坂城夏の陣で焼失した為、現存していません。会記に残された記述をたよりに立面は待庵を参考にして復元されたのが当館の茶室となっています。(第二号二畳茶室の写し)

<展示解説版3>

大坂城山里丸の二畳の茶室【茶会記】

天正十二年(1584)正月三日 『津田宗及他会記』

豊臣秀吉会 於大坂城山里丸 茶屋開き

(大坂城 天守閣の西北隅構築)

茶頭 利休・津田宗及

床 虚堂(きどう)の墨跡

面白(めんぱく)の肩衝茶入、信楽水指、井戸茶碗

天正十三年(1585)二月二十四日『津田宗及他会記』

豊臣秀吉会 於大坂城山里丸

客 織田信雄・織田有楽

利休・津田宗及は次の間に控える。

天正十五年(1587)二月二十五日 『神谷宗湛日記』

豊臣秀吉会 於大坂城

客 神家宗湛・大名衆・堺五人衆

点前 利休・住吉屋宗無・津田宗及

「床四尺五寸、カベ暦ハリ、左ノスミニヰロリ有、

ソノ脇道籠アリ・・・」

せっかくの機会だと思い、博物館にメールで質問を試みました。以下がその回答です。

せっかくの機会だと思い、博物館にメールで質問を試みました。以下がその回答です。ご質問

秀吉・利休ゆかりの大坂城山里丸茶室につきましてたいへん興味深いものでしたが、

どこかの茶室の設計図がのこっているということなのでしょうか?<ブログに掲載希望>

お返事

大坂城山里丸茶室の設計図はありません。

茶会記・日記・国宝「待庵」などを参考にして、中村利則氏が復元したものです。

利休考案の2畳茶室データー

① 天正11年(1583)3月 山崎城内竣工1号「待庵」→廃城→慶長期頃妙喜庵に移築。国宝

② 天正12年(1584) 大坂城天守閣西北隅構築 「山里丸の2畳」(茶会記①)『津田宗及他会記』

③ 天正15年(1587) 「山里丸の2畳」の茶室内部の記載(茶会記②)『神谷宗湛日記』

④

茶会記

① 『津田宗及他会記』

「天正12年正月3日 豊臣秀吉会

於 大坂城山里丸 茶屋開き茶頭 利休・津田宗及

床 虚堂の墨跡・面白肩衝茶入・信楽水指・井戸茶碗」

② 『神谷宗湛日記』

「天正15年(1587)2月25日 豊臣秀吉会 於大坂城

客 神谷宗湛・大名衆・堺5人衆

点前 利休・住吉屋宗無・津田宗及

床4尺5寸、カベ歴ハリ、左スミニヰロリ有、ソノ脇道籠アリ・・・」

掲載図書

1.『入間市博物館紀要第1号 2001年3月』茶室探訪<利休の茶室>入間市博物館の茶室―大坂城山里丸の二畳(復元)―安部清子

2.茶室の復元を担当された中村利則氏が茶室について解説されている本

『INAXREPORT no.118』「利休の待庵特集 復元ロマン《PARTⅡ》伝統の継承10

待庵オリジナルを探る 究極の空間<祖形待庵>の復元」

*********************************************

我が家は築30年になる建売の戸建て住宅で、屋根はスレート葺

2階の部屋が夏が暑いのは屋根のせいではなかろうか、と思いつつ、汗をふきふき過ごしてきました。

屋根材を何らかの繊維で少し厚めに作ることはできないものでしょうか。

もちろんコストや手間をかけないものですけれど・・・・・

日本を世界のモデル地区に

ぜひクリックをお願いいたします。(1日1回有効ですのでよろしくね☆)

ランキングアップをめざします☆

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ にほんブログ村

にほんブログ村

雪下ろしの必要がなく、かつ落雪での近隣関係に問題がないもの・・・・

試行錯誤中?

先日の台風で、千葉の屋根が被害を受けました。住宅の研究がそれぞれの地方でされていく必要があるのでしょうね。

またアレルギーなど健康問題にも湿気の多い日本ではかなり配慮が必要そうです。

ついつい見栄えの良さが優先?と思えたりしますが、大きな住宅メーカーには、そういった機能面でのきめ細かさをお願いしたいと思います。

コロナ禍で換気重視になって、どちらかというと寺院のようなものが望ましくなっていく?

移築が容易にできるようですし、昔の建築はかなりよく考えていた、ということになるでしょうか。

クーラーを使いつつ窓を開けていることになっているようです。

樹木はかなり気温を下げる働きがあるのに、維持管理費がたいへんだ、ということなんですが・・・・

多くの人の仕事として考えるとよさそう。

緑の多いまちは望ましい姿ではないでしょうか。

よく考えられた緑、ということでしょうけれども。

最近のコロナ禍ということで

風通し・換気が気になっております。

戦前の住宅として

東京・新宿の林芙美子記念館

が風通しについて考えられていて

なるほど結核など感染症対策などに?

と思い出します。

高周波でも低周波でも、その干渉波でも

人体や機器に影響があるはず。

増やしていくことは

成長戦略ではなく、ゆるやかな衰退を招くことになりそうです。

何かと組み合わせれば、急速な衰退も?

と思ったりします。

火鉢や炉で足りていた?

毛皮や綿入れを着ていたのでしょうか?

停電が長期にあったりした場合

昔の知恵が役立つかもしれませんね。

豊かな土地であったのだと思います。

軽量のビニールハウスは地震に強いようですが風や雨に弱いようです。

地盤が隆起したり液状化してしまえば新築の建物も倒壊してしまう・・・

太陽光パネルがたくさん設置されて

仮設住宅や普通の住宅が建てられないということになりませんように。