先月に引き続き、生田緑地 かわさき宙(そら)と緑の科学館、河原 郁夫さんの 星空ゆうゆう散歩 2013年度 第1回に行って来ました。

都会にこんな自然があるなんて、すばらしいですね。ニューヨークのセントラルパークは、自然に見えるよう緻密な設計がされているようですが、こちらは生の自然ですから。

つつじを見るにはちょっと早かったです。

池では、盛大にカエルが鳴いていました。

さて、今回の「星空ゆうゆう散歩」のテーマは「春の大曲線」です。

この日は、観客に高齢者の団体が多くて、上映が始まったとたん、ここかしこで、おおいびきが聞こえるという、最低のコンディションでした。興味が無いなら、わざわざ無理して見なくていいのに。

では、上映と解説の内容を忘れないように書いておきます。

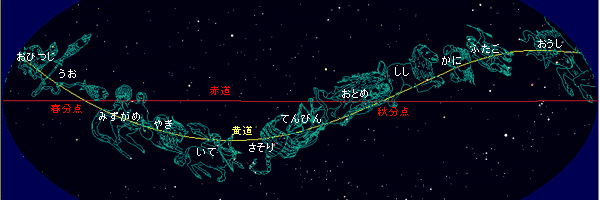

以下星座の画像は前回と同じく、Yahoo!きっず図鑑の「星空図鑑」から引用しています。

春の大曲線とは、おおぐま座にある北斗七星のひしゃくの柄のカーブを延ばしていくと、うしかい座α星アルクトゥールス、おとめ座α星スピカと1等星が連なっている曲線のことを言うそうです。

さらに、これらの星と、しし座β星デネボラを結んだ三角形を春の大三角と言うそうです。

そういえば、最近空を見上げると、特徴的なオリオン座の三ッ星が空に見当たらず、星座が春の星座になってしまっていました。

そこで、この「春の大曲線」を目当てに芋づる式に、星座を憶えて行きます。

おおぐま座

北の空にすぐわかるひしゃく形に並んでいる北斗七星。「おおぐま座」はこの北斗七星を含んだ大きな星座。

月と狩りの女神アルテミスに仕える侍女(ニンフ(妖精))のカリスト。カリストは大神ゼウスに見そめられ、ゼウスの子を身ごもる。アルテミスは激怒し、カリストを醜い大熊の姿に変えてしまう。

熊の姿となってしまったカリストは、やがて産まれた息子アルカスを育てることもできず、一人で森の奥へと姿を消していく。

それから十数年が過ぎたある日、森で暮らすカリストの前に成長したアルカスが現れる。カリストは我が子を見てよろこび、アルカスのそばへ駆け寄っていくが、アルカスは、自分を襲ってきた熊に、弓を構える。事の一部始終を天から見ていた大神ゼウスが、この母子の運命を哀れみ、息子のアルカスも熊の姿へと変えて二人を天へと放り投げあげた。といった神話です。この時ゼウスは二人のしっぽをつかんで天へ放り投げたため、しっぽが伸びた姿になってしまったということです。

そういえば、このギリシャ神話のアルテミス、ローマ神話のディアナ(ダイアナ)と同じなんですね。フェルメールが描いた、「ディアナとニンフたち」は、こんな話のひとつなんですね。

次は

うしかい座

この牛飼いが誰なのかははっきりしていないようです。おおぐま座を追う牛飼いだとか、ギリシア神話に登場する天を支える巨人アトラスであるという説もあるようです。

アルクトゥ(ー)ルス(Arcturus)は、うしかい座α星、うしかい座で最も明るい恒星で全天21の1等星の1つ。距離は36.7光年。大きさは太陽の16倍。

おとめ座

やっと、黄道12星座のひとつがでてきました。

スピカ(Spica)は、おとめ座α星、おとめ座で最も明るい恒星で全天21の1等星の1つ。距離14.14光年。大きさは太陽の7.8倍。ラテン語で麦の穂を意味する。

「豊穣の女神デーメーテール(これがおとめ座)の娘ペルセポネーは、冥神ハーデースに略奪され妻となり、激怒した母デーメーテールにより天界に戻るも、ハーデースの策略で冥界のザクロを口にしたため(古の法により、冥府で食べ物を食べた者は、冥府の住人とならなければならない)、年のうち8か月は天上で、残り4か月(食べたザクロの数)は冥界で過ごすこととなった。この4か月はおとめ座が悲しみにくれてが天に上がらない季節であり、穀物の育たない季節である。という話。

ついでに、

からす座

「カラスは太陽神アポロンの使いの鳥で、当時は真っ白で人の言葉を喋っていた。 ところが、このカラスは、道草をしてしまい、見聞もしていないアポロンの恋人コロニスが別の男と密会しているといういい加減な情報をアポロンに伝えた。

アポロンは現場に行き、人影を確認して矢を放ったところ、それは恋人コロニスであった。コロニスは、腹にいるアポロンの子を無事育てて欲しいと告げ息を引き取った。カラスは罰として真っ黒に染められ、二度と人の言葉を喋れないようにされたのち、天上に追放され、星座となった。」という話。

ちなみにコロニスの息子のアスクレピオスはその後、アポロンによっていて座のケイロンに預けられ、立派な名医となり、へびつかい座として天にのぼったとの後日談あり。

春の大曲線をさらに伸ばしていくと4つの3等星でできた台形が見つかります。これがからす座。

からす座の方向には、NGC 4038-4039 という触覚(衝突)銀河があります。

最後に、

黄道12星座のひとつ、しし座。春の大三角形の頂点のひとつデネボラを擁する星座。

12の冒険を行うことになった勇者ヘラクレスの最初の冒険が、ネメアの谷の化け物ライオン(この獅子は昼も夜もやぎや羊、人間などを食べていた。)の退治。ヘラクレスは最初弓を使ったが利かず、棍棒で叩いたのちに首を絞めて殺した。ヘラクレスの12の冒険で殺された者はすべて星座になることになっていたので、化け物ライオンは天にあげられしし座となった。

1等星「レグルス」と「?マーク」を裏返したような星の並びが特徴的で、大三角形のデネボラ(アラビア語で「獅子の尾」の意)を結んだ星座となります。

オーラスは、うみへび座。全天でもっとも大きな星座。

勇者ヘラクレスの12の冒険のうちの1つがこの海蛇ヒュドラ退治。この海蛇は、切れば新しい首が生えてくるのでヘラクレスは困ったが、切ってすぐに切り口に火を当てて新しい首が生えないようにした後、不死の首を岩の下敷きにして退治した。といったお話。

場所は、しし座のγ星アルギエバとレグルスを結んで南に伸ばすと、赤い星が見つかる。これがうみへび座で最も明るい星、α星のアルファルド。ここからふたご座のポルックスの方に目を運ぶと、いくつかの3~4等星でできたいびつな楕円形が見つかる。これがうみへびの頭に当たります。うみへびの身体はここからうねうねと、てんびん座のあたりまで伸びている。しかし、全天で最大の面積を誇る星座でありながら、明るい星が少ないため、プラネタリウムでないと見つけるのはなかなか難しいのでしょうか。

(桜満開のころ)

(桜満開のころ)

(Yahoo!きっず図鑑 より)

(Yahoo!きっず図鑑 より)

(Wikipedea より)

(Wikipedea より)

(Photo credit: Serge BrunierおよびFrederic Tapissier)

(Photo credit: Serge BrunierおよびFrederic Tapissier)