冬の大三角形の2角をなす、「シリウス」と「プロキオン」。この二つの星が所属するのが「おおいぬ座」と「こいぬ座」です。

今回、調べて分かったのですが、星座にまつわるギリシャ神話は、派生の話や、時の流れ、研究の違いなどによって、バラバラで定説が無いようだということです。

だから、自分が覚えやすい話を絡めて考えるのが1番で、突き詰めて考えないということのようです。

では、まずは、「おおいぬ座」。

Yahoo!きっず図鑑より

狩人オリオンの猟犬と書いてあるものもあるのですが、ギリシャ神話では、まったく関係のない話のようです。

狩人ケファロスと妻プロクリスにまつわる複雑な不倫話ののち、放浪の妻プロクリスが身を寄せていたクレタ島の王ミノスからプロクリスに与えられた「獲物を必ず捕まえる俊足の犬レラプス」と、「投げれば必ず当たる槍」。プロクリスは、ケファロスとの仲直りの証に、この二つを彼にあげました。

ある時、国中を荒らしまわっている、狐を退治しに、ケファロスとレラプスは出かけましたが、この狐は非常に素早く、レラプスでも捕まえることができませんでした。困ったケファロスが、「投げれば必ず当たる槍」を投げようとすると、天界から全てを見ていた、大神ゼウスが、素晴らしい素早さを持つレラプスも、狐も、傷つくのを残念に思い、石に変え、猟犬レラプスは天に上げられ、おおいぬ座になったそうです。

こんな感じです。

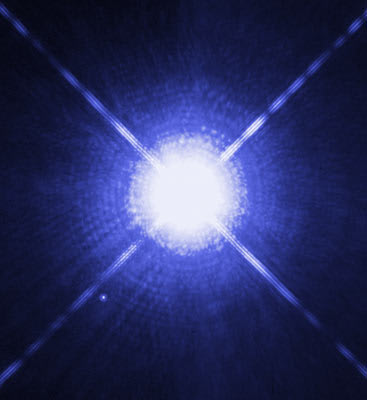

シリウスは、ギリシャ語で「焼き焦がすもの」「光り輝くもの」を意味するそうです。昔から(あたりまえですが)全天で一番明るく光り輝いていたのですね。また、古代エジプトでは、ナイル川の増水に先立ち、早朝薄明の東の空にシリウスが姿を現す現象があったため、大事に記録していたそうです。

おおいぬ座のおしりのところに光るのが、「アダ(ー)ラ(乙女たち)」で、全天で一番明るい2等星(1等星の1/4の明るさ)です。目が慣れてくると家の玄関からもかすかに見えます。

次は、「こいぬ座」。

Yahoo!きっず図鑑より

ベテルギウスとシリウスの正三角形の1角ですし、1等星なので、これもすぐ見つかります。

ギリシャ神話では、こんな感じ。

狩りの名手だったアクタイオンは、ある日、猟犬を連れての狩りの最中、狩りと月の女神アルテミス(ローマではディアナ)の水浴をのぞき見てしまいました。

アクタイオンに気が付いたアルテミスはのぞき込まれたことに怒りアクタイオンを鹿の姿に変えてしまいました。猟犬たちは、その鹿をかみ殺し、主人が来るのをいつまでも待っていました。

来るはずのない主人を、待ち続けている姿を哀れに思った女神は、猟犬の1頭メランポスを天に上げて星にしました。

「プロキオン」といういう名は,「犬の先駆け」という意味のギリシア語が語源で,シリウスより先に上ることからついた名前で、古代エジプトではシリウスを見つける意味で重要だったようです。

こいぬ座は、プロキオンのほか、頭のところにあたるゴメイザ(涙ぐむものの意 2~3等星 太陽から170光年の距離)というかすかな星だけですので、どう見ても犬には見えません。星の並びではなく、おおいぬ座のシリウス(犬星)とセットでつけられた名前のようです。

こいぬ座で思い浮かぶのは、宮沢賢治の「星めぐりの歌」です。

このなかでは、「あをいめだまの 子いぬ」となっています。でも、青い目玉といえば、おおいぬ座のシリウスが連想されますし、でもシリウスは、犬の「おくち」のあたりですから、この歌はやっぱり童話のなかの現実とは違う、詩歌ということなのでしょう。

【1000円以上送料無料】双子の星 1/宮沢賢治/清水慎子 |

星めぐりの歌は、不思議な歌(宮沢賢治が作詞・作曲しています)ですが、最高のアレンジがされているCDがあります。

planetarian オリジナルサウンドトラックの中に入っています。

もちろんもとのサウンドノベル(Keyでは「Kinetic Novel」といっています)を買っても、というか、このサウンドノベルを読み終えてエンディングに聞こえてくるこの歌を聞くとものすごく感動しますよ。

【送料無料】planetarian ~ちいさなほしのゆめ~ |

因みに、ちょっと装丁が、手の出にくいイラストになっていますが、いわゆるギャルゲーではありません。SFものです。インターネットで注文すれば問題ありませんね。

planetarian ~ちいさなほしのゆめ~PSP版もPC版もまだあるようです。

だいぶ星座の話題から脱線したので、この辺にしておきます。