「ひですの経」に心ひかれ、宮崎賢太郎氏の「カクレキリシタンの信仰世界」という本を読んでみました。

著者は父方が長崎市の潜伏キリシタン、母方は浦上の潜伏キリシタンの子孫という方です。

自らの血の中にあるキリシタンの思いを感じながら、今なお現実に続く「隠れキリシタン」の伝統について研究しておられます。

そして、現在も続いている信仰の継承者たちは、すでに隠れる必要がないのだから「隠れキリシタン」とは呼べない、というのが著者の考えで、著者は現代の「隠れキリシタン」の継承者の方たちを「カクレキリシタン」と名付けて、区別しています。

調査対象の長崎県の生月(いきつき)島は、平戸から橋伝いにある島です。

リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。

*****

(引用ここから)

「カクレキリシタン」の行事の基本形は、まず「御前(ごぜん)様」に供え物をお供えして、「オラショ」を上げ、神様からの「お下がり」を受けて、なおらいの神人交流を行い、さらに宴会に移って、垣内(講のメンバー)の親睦を深める、というようになっている。

毎回の行事において異なるのは、この「神寄せ」の「オラショ」を唱える際の「申し上げ」にある。

あとは、ほぼ一定の形式に則って進められる。

(引用ここまで)

*****

〝御前様”とはなにか、〝オラショ”とはなにか、、筆者は生月島の〝カクレキリシタン(現在の隠れキリシタンの継承者)”達の宗教世界を紹介するために、主な宗教用具・用語の説明をしています。

*****

(引用ここから)

「御前様(ごぜんさま)」

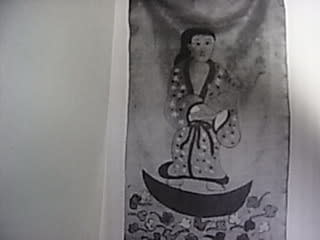

「御前様(ごぜんさま)」「御前様」は生月島の数ある彼らの信仰対象の中でも最高の位置を占めるものである。

人物像を描いたものを掛け軸に仕立てたものである。

人物の中にはキリスト像、マリア像、聖母子像、聖人像、聖書の場面(受胎告知)などがあるが、もっとも多く見られるのは聖母子像である。

潜伏時代初期はまさに西洋画であったものが、時代を経て古くなると描き直され(これを「お洗濯する」という)、これを重ねるにしたがって、次第に日本化していった。

「御前様」という名称は、狭義にはお掛絵をさすが、広義には祭壇に祀られているものすべてを指して言う。

一般にツモト(おやじ役の自宅)にしつらえられた四角い木製祭壇に飾られ、普段は扉が閉められ、行事のときだけ開けられる。

諸行事のほとんどは、まず祭壇の「御前様」に初穂(お神酒と魚)を供え、オラショをあげて、様々な願い事をするという形式をとっている。

祭壇の扉を開け、「御前様」を参詣するには、一定の手続を要する。

通常はまず風呂に入って体を清め、御用着物を着て「御前様」を汚すことのないように準備を整えなければならない。

それから祭壇の前で神寄せをして「何年何月何日、誰がなんの目的で「御前様」に参詣しようとしているのかの「申し上げ」を行い、引き続きオラショを唱える。

終われば再度感謝の「申し上げ」とオラショを唱え、祭壇の扉を閉じる。

外部からの訪問者が、ちょっと拝見したいというようなことは慎むべきである。

彼らにとって神様は生きた存在なのであり、一つ間違えば彼ら自身に大きなたたりを及ぼすかもしれないと信じられているのである。

〝カクレキリシタン”は、行事を行うにあたって「エレンジャ払い=異教徒払い」のためのオラショを唱えているのである。

「お水(サンジュワン様)」

「お水(サンジュワン様)」隠れキリシタンの信仰が継承されている地区においては、かならず「お授け(洗礼)の儀式が伝えられ、水は不可欠なものとされ、特定の聖なる場所より採ったものが用いられる。

外海地域には「バスチャンの井戸」があり、平尾地域には殉教者「お六人様」が用いた井戸がある。

生月島のカクレキリシタンは、島のどこからでも見ることのできる中江の島から採った水を用いる。

中江の島では1622年、武士ジュワン(ジュアン)やダミアンなどが殉教している。

中江の島には、殉教した3人を祀るといわれている祠がある。

祠があるところから30メートルほど行くと、お水を取る場所がある。

どんな日照りの時にも隠れキリシタンの役職たちが行ってオラショをあげると、岩の間から水が涙のようににじみ出てくるという。

隠れキリシタンでない人が行っても「お水」は出ないという。

岩の裂け目に木の葉を差し込んで水を伝わせ、一升瓶に集める。

しばらくしても出ない時は、一通りのオラショを何回か上げるうちに必ず出てくるという。

また「家払い」の時など、「お水瓶」を抱いて各家を回るが、戻って来た時には出発した時よりもその「お水」が増えていることがあるという。

そのようにして中江の島から取られた水は「お水」、さらには「サンジュアン様」と呼ばれる。

「サン」は聖なるという意味である。

「お魂(たましい)入れ」といって、その水を更に古い「お魂」の入った「お水」で清めて、「聖水」とする儀式がある。

「お魂」が入れられた「お水」は、何十年たっても決して腐らないという。

「お魂」の入れられた「お水」は「お水瓶」に入れて保存されるが、この「お水」が一種の神様として非常に大切なものとされている。

「お水」は「お授け(洗礼)」、「家払い」、「野立ち」、「餅ならし」、「“おまぶり”(お守り)の御霊入れ」、葬式の時の「家清め」、「新船の魂入れ」、「石塔の魂入れ」、「仏壇の魂入れ」などに用いられる。

腹痛などの病気の時にも飲ませたりしたという。

(引用ここまで)

(本の表紙の絵は上の大きい人物がゼウス、左側が肩から羽の生えた天使、右側がイエスを抱くマリア)

*****

関連記事

関連記事

「いとし子よ、愛で身を固めなさい・・長崎の被爆者永井隆さんの遺言」

「わたしの肉を食べ、血を飲む者は」・・パンとワインの味わい

「物質と霊が結合し、時が成就する・・F・アルパーによるアトランティス再浮上論(6・終)

「古代キリスト教」カテゴリー全般

「古代キリスト教」カテゴリー全般 「マニ・ゾロアスター」カテゴリー全般

「マニ・ゾロアスター」カテゴリー全般「ブログ内検索」で

洗礼 5件

キリスト教 15件

長崎 5件

カトリック 10件

お守り 4件

ヨハネ 8件

などあります。(重複しています)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます