藤井正雄氏著「盂蘭盆経」を読んで、「お盆」の由来を調べています。

「盂蘭盆会」はたいへん歴史が古く、推古天皇の時代から行われていたことが書かれていました。

リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。

*****

(引用ここから)

「盂蘭盆会」がわが国において始めて営まれたのは、「日本書紀」によりますと推古天皇14年(606)に「この年より始めて寺ごとに4月8日、7月15日におがみせしめき」とあります。

続いて斉明天皇3年(657)に、「15日に須弥山の像を飛鳥の寺の西に造り、また盂蘭盆の会を設けき」とあります。

そして同5年に「15日、京内の諸寺に「盂蘭盆経」を勧講して、7世の父母に報いしめたまひき」と、「盂蘭盆会」が早くから行われていたことを記しています。

平安中期頃になりますと、かなり広く行われるようになったらしく、特に京都では船岡蓮台寺、珍皇寺(愛宕寺)などの葬場では「盂蘭盆会」に寺の塔の基檀に水をかけて亡霊供養のために人々が集まるようになったことを示しています。

その供物を供えるのに、蓮葉を用いることが古くから行われていました。

施餓鬼会が一般化するのには、それを受け容れる庶民の側のニーズがあったことはいうまでもありません。

加持祈祷が中心であった真言宗の葬式が庶民に普及するのは、光明真言土砂加持(光明真言をとなえ加持した土砂を死骸や墓にまいて、亡者を滅罪成仏させる)によって極楽往生ができるとといた明恵によって13世紀にはじまります。

そして高野聖の勧進などによって、次第に浸透していきます。

始めは修行の作法であった「施餓鬼」が、庶民の要求にこたえて次第に死者のたたりを封じこめる呪法となり、追善供養の方法ともなって、盆行事と密接に結びついていったのです。

(引用ここまで)

*****

おそらく「施餓鬼」は、僧侶が渾身の力で死者と対峙し、成仏させる技であったのだろうと思います。

各宗派の「施餓鬼法」を探してみたいと思いました。

この本にも、

「秘術は夜間におこなわれていた。

これが昼間の回向と同時に行われるようになるには、長い時間が必要であった。」

と書かれています。

夜に行われていた行法が気になります。

ともあれ、「盂蘭盆会」と「施餓鬼会」は、やがて合わせて行われるようになります。

以下、同書より紹介させていただきます。

*****

(引用ここから)

江戸時代の中頃にもなりますと、「盂蘭盆会」と「施餓鬼会」が一緒になった現在の形が出来上がってきます。

たとえば「伊勢国問状答」では

「7月13日、墓所参りとて、家々、祖先の墓に詣で、灯を献ず。

寺寺にて「迎え施餓鬼」あり、新亡の家には、初盆とて灯篭をうるはしく造りて、7日より燃やすなり。」

とありますように、お盆を迎えると、寺で「施餓鬼」が営まれている様子がよく分かります。

お盆は、元は旧暦7月を「盆月」と言って、1ヶ月もの長期にわたるものであったのです。

中国では7月1日を「開鬼門」と言って、地獄の門が開き、7月30日を「関鬼門」と言って地獄の門が閉まるといい、この1ヶ月の間は孤魂、幽鬼がさまようとされていました。

おそらくこの中国的世界観の影響があったのでしょう。

「日本民族地図1」に、「お盆行事」の事例があります。

・・・

1日 地獄の釜開き。

朝早く起きて、地面に耳をあてるとカーンと釜の蓋があく音が聞こえるという。

むかしは先端に杉葉をつけた柱を庭に立て、縄を針、灯篭をつけた。

7日 七夕。墓なぎ。お墓の掃除をする。

13日―16日 お盆。

念仏講があり、男女の年寄りが集まって、鉦、桶太鼓をならし、念仏を唱えながら数珠くりを する。

13日 盆棚つくり。

マコモを敷いてお位牌を移し、初物をサトイモの葉にのせ、盆花(おみなえし)の箸を添えて 供える。

またナス、きゅうりで馬を作る。

夕方、家の入り口にたらいに水を汲んで出し、ちょうちんを持ってお墓に迎えにいき、 家では門口に藁で迎え火をたく。

14日 餅をつき、丸餅にし、いばらの葉に包んで仏様に供える。

また、墓地へもって行き、無縁仏にもあげる。

15日 親戚や義理のある人たちが盆礼に来る。

この日を中心に神社の境内や辻などの広場にやぐらを組んで太鼓をならし、若衆が盆踊り をする。

夕方、土産だんごを作り、仏様に供える。

16日朝、墓地に持って行って、だんごを無縁仏に供えてくる。

盆棚を取り払って川に流し、あるいは辻に捨てる。

30日 うら盆。お盆の終わりで、庭に立てられた灯篭もはずされる。夕方にはうどんを食べる。

・・・

(引用ここまで)

*****

また、夏の風物詩である7月7日の「七夕」は、中国の織姫・彦星の伝説で有名ですが、この行事は、一ヶ月続くお盆の行事のはじまりの、みそぎの儀式なのではないか、

日本独自の民俗と考えるべきではないか、という説が述べられていますので、同書より紹介します。

*****

(引用ここから)

7月7日を「盆の初め」とするところは全国にわたっています。

この日はまた「七夕」にあたります。

七夕には「7回水を浴び、7回親を拝む」「7回赤飯を食べる」という伝承が東北から関東地方に多く伝えられています。

盆を迎えるにあたり、物忌みの生活に入るミソギと解釈するのが、定説となりつつあります。

このように「七日盆」には中国の星祭の慣行とは異なる要素が見られますので、七夕を日本独自の行事とみる見方があります。

民俗学者・五来重は「続・仏教と民俗」の中で、七夕をタナバタと読むことに注目した折口信夫から示唆を得て、

「タナバタとは旗をたてる棚であり、旗は精霊のよりしろとなる招き旗である」と考えたのでした。

寺院の施餓鬼棚にたてる五如来の青黄赤白黒の「五色幡」は、日本固有の、タナバタの旗の変形と見るのであり、

また「七夕送り」といって七夕竹を川や海に流すのは、「精霊送り」と同じで、

本来ならば「精霊棚としてのタナバタ」を「終い盆」(盆の終わり)に流すものを、七夕が独立したので7日に流すことになったと推論しています。

盆の供物は「続日本紀」7月6日の条に、

「はじめて大膳をして盂蘭盆の供養を備えしむ」とあり、「盆供」は天皇の食物を司る職の人の管轄であることがわかります。

「延喜式」には、供物として、米、小麦、大豆、ゴマ、味噌、酢、塩、昆布、けし、青大豆、瓜、ナス、みかん、梨、桃などがあげられています。

今日では赤飯、餅、団子、そうめんやなすきゅうり、瓜などの野菜や、りんご、梨、桃などの果物です。

盆の供物にはあきらかに「収穫祭」的な性格が見られます。

その性格の解釈をめぐって、二つの立場が見られます。

すなわち、供物の種類からみて「稲作の収穫祭」と見る見方と、「麦作、畑作の収穫祭」と見る見方とに分かれています。

柳田国男によれば、七夕における水との関連が示していますように、「雨乞い行事」とともに田の神に対して「稲の生育を祈る祈祷行事」と推断することになります。

一方、「盂蘭盆会」の行事を「麦作の収穫祭」としての「ソグド人の死者を祭る祭祀」であるとした岩本説や、そうめんが精霊への供物としてよりも、盆棚に垂らされる形で飾られることから見ましても、

盆に来たりくる精霊の中でも子孫の繁栄を見守る本仏に対して捧げられる「麦作、畑作の収穫感謝」が強調されているという説もあります。

(引用ここまで)

*****

「盂蘭盆会」も「施餓鬼会」も「七夕」も、人々の心の奥深くにある、死者の国と現世は分かちがたいという思いによって作り出されてきた行事であろうと思います。

草いきれ、川のせせらぎ、山から吹く風、揺れる木々、赤いほうずき、ろうそくの灯、、生者のかげに、死者が、群れをなして漂っている季節なのでしょう。。

次には、民俗学から見た「お盆」について、載せたいと思います。

関連記事

関連記事

「ブログ内検索」で

お盆 7件

地獄 10件

仏教 15件

雨乞い 3件

柳田国男 7件

水神 6件

墓 15件

日本書紀 15件

修験道 5件

京都 7件

などあります。(重複しています)

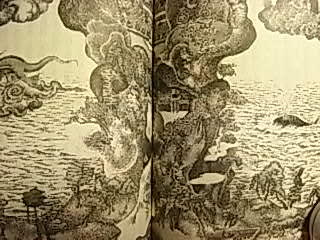

wiki「立山修験」より

wiki「立山修験」より

wikpedia「i羽黒山」より

wikpedia「i羽黒山」より