宝台院出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

移動: 案内、 検索 宝台院(ほうだいいん)は、静岡市葵区常磐町二丁目にある浄土宗の寺院。山号は金米山。寺号は龍泉寺。本尊は阿弥陀如来。

歴史[編集]1509年(永正6年)祐崇によって開かれた寺で、1589年(天正17年)徳川家康の側室で2代将軍となった徳川秀忠の生母西郷局がこの寺に葬られて当初の法号から龍泉寺と号した。1628年(寛永5年)西郷局に宝台院殿の法号が与えられ寺号も宝台院と改められた。江戸時代には江戸幕府から朱印状も与えられていた。 本堂は旧国宝であったが、1940年(昭和15年)1月15日の静岡大火で焼失。

という寺院があるんです。とっても大きい寺院で、コンクリートなんですが、出てくるお坊さんの姿とか見ていると、格式が高そうなんですね。

よほど由緒のあるものだと思ってちょっと調べると、もともとは寺域からして広大で、国宝も所蔵していた寺院なんだそうです。

惜しいことに昭和15年の火事で焼けてしまったそうで、それから今の様子になったのだと思うのですが、今回この寺院が気になったのは、僕の幼少時の記憶にある。ある映像が関連していたことが分かって、思い出したのです。静岡というのは僕みたいな田舎人にとってとってもあこがれの土地で、僕らの日常ではあり得ないものと出会える場所でした。僕は電車が静岡に近づくと、車窓から見える道路がせり上がってきて、すぐ横を車が駆け抜けていくのが見えたりすると、それだけでときめいてしまい、街だなあとか思ってしまうのです。だから僕にとっては安倍川の鉄橋よりも、この宝台橋のほうが、静岡を感じさせるものでした。

で、このことは以前にもブログに揚げたような気がしてます。それで「あおい君」さんに、宝台院のことについて教えていただいたような記憶があります。

で、今回、なんで再度アップしたかというと、僕の好きな海野光弘さんの作品の中に、「海野光弘が愛した静岡三十五景」というのがあって、これは田中屋伊勢丹(当時はそう言っていたと思う)さんに依頼されて静岡市の代表的な風景をハガキ大の版画にして、それを伊勢丹が宣伝と共に、無料配布したらしいんですよ。僕は2006年?4年?に雑誌として刊行されたのを見る機会があって、(最近まで島田の博物館にあったのだが、係の人も知らないうちに無くなったらしい)それに宝台橋の版画があって、とても感動したんですね。僕はそれを自分のものにしたくて、八方手を尽くして探しているんですけど、どうにも手がかりがない。

見ることはできるんです。海工房に行けば、見ることができるのですが、海工房はなかば、ギャラリーというより、海野さんの生活空間ですので、そうそうお邪魔するわけにもいかないんですね

写真はブルートレイン愛好家の方が宝台陸橋(色んな言い方があるらしい)から撮影したものを無断で借用しております。

ブルトレの脇に坂道があるのがよく分かります。

次は商品だそうで、売り物です。1,000円します。古写真になるのかな?ジャンル的に言うと。それとも絵はがきかな、どちらにしても、今と違って視界を遮るものが全くと言って良いほど無かったんですね。

宝台橋は1,972年でしたか、東海道線の高架化に伴い、廃止になっていますから、今は確かプレートでその位置を忍ぶしか無くなっていたんじゃないかと思います。

でもまあ、僕の感じていた「静岡らしさ」が、海野さんをはじめとする静岡の街の人にもあった感覚なんだと知って嬉しかったので書きました。

移動: 案内、 検索 宝台院(ほうだいいん)は、静岡市葵区常磐町二丁目にある浄土宗の寺院。山号は金米山。寺号は龍泉寺。本尊は阿弥陀如来。

歴史[編集]1509年(永正6年)祐崇によって開かれた寺で、1589年(天正17年)徳川家康の側室で2代将軍となった徳川秀忠の生母西郷局がこの寺に葬られて当初の法号から龍泉寺と号した。1628年(寛永5年)西郷局に宝台院殿の法号が与えられ寺号も宝台院と改められた。江戸時代には江戸幕府から朱印状も与えられていた。 本堂は旧国宝であったが、1940年(昭和15年)1月15日の静岡大火で焼失。

という寺院があるんです。とっても大きい寺院で、コンクリートなんですが、出てくるお坊さんの姿とか見ていると、格式が高そうなんですね。

よほど由緒のあるものだと思ってちょっと調べると、もともとは寺域からして広大で、国宝も所蔵していた寺院なんだそうです。

惜しいことに昭和15年の火事で焼けてしまったそうで、それから今の様子になったのだと思うのですが、今回この寺院が気になったのは、僕の幼少時の記憶にある。ある映像が関連していたことが分かって、思い出したのです。静岡というのは僕みたいな田舎人にとってとってもあこがれの土地で、僕らの日常ではあり得ないものと出会える場所でした。僕は電車が静岡に近づくと、車窓から見える道路がせり上がってきて、すぐ横を車が駆け抜けていくのが見えたりすると、それだけでときめいてしまい、街だなあとか思ってしまうのです。だから僕にとっては安倍川の鉄橋よりも、この宝台橋のほうが、静岡を感じさせるものでした。

で、このことは以前にもブログに揚げたような気がしてます。それで「あおい君」さんに、宝台院のことについて教えていただいたような記憶があります。

で、今回、なんで再度アップしたかというと、僕の好きな海野光弘さんの作品の中に、「海野光弘が愛した静岡三十五景」というのがあって、これは田中屋伊勢丹(当時はそう言っていたと思う)さんに依頼されて静岡市の代表的な風景をハガキ大の版画にして、それを伊勢丹が宣伝と共に、無料配布したらしいんですよ。僕は2006年?4年?に雑誌として刊行されたのを見る機会があって、(最近まで島田の博物館にあったのだが、係の人も知らないうちに無くなったらしい)それに宝台橋の版画があって、とても感動したんですね。僕はそれを自分のものにしたくて、八方手を尽くして探しているんですけど、どうにも手がかりがない。

見ることはできるんです。海工房に行けば、見ることができるのですが、海工房はなかば、ギャラリーというより、海野さんの生活空間ですので、そうそうお邪魔するわけにもいかないんですね

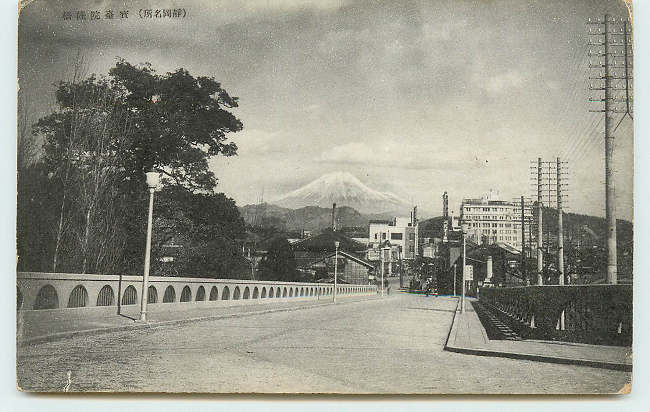

写真はブルートレイン愛好家の方が宝台陸橋(色んな言い方があるらしい)から撮影したものを無断で借用しております。

ブルトレの脇に坂道があるのがよく分かります。

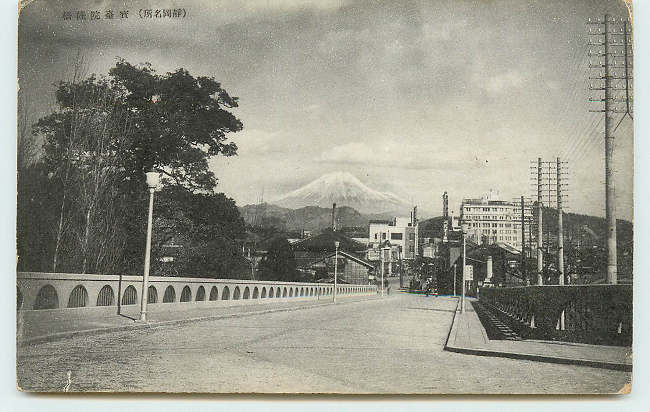

次は商品だそうで、売り物です。1,000円します。古写真になるのかな?ジャンル的に言うと。それとも絵はがきかな、どちらにしても、今と違って視界を遮るものが全くと言って良いほど無かったんですね。

宝台橋は1,972年でしたか、東海道線の高架化に伴い、廃止になっていますから、今は確かプレートでその位置を忍ぶしか無くなっていたんじゃないかと思います。

でもまあ、僕の感じていた「静岡らしさ」が、海野さんをはじめとする静岡の街の人にもあった感覚なんだと知って嬉しかったので書きました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます