勝連の阿麻和利

その名は沖縄全土に鳴り響いている

志高き阿麻和利の名は

その名は沖縄全土で聞くことができるほど鳴り響いている

勝連のこの豊かさと賑わいは

何に例えることができよう

それは大和の京や鎌倉のようだ

勝連の阿麻和利は

玉御柄杓を持っているほどのお方です

京・鎌倉にこのことを言って、その名を鳴り響かせよう

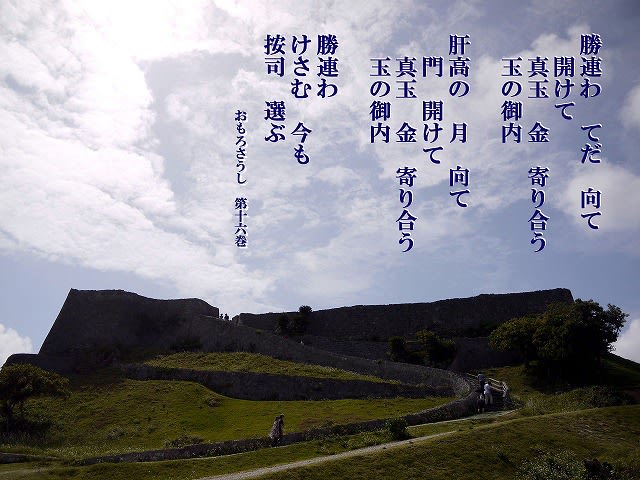

勝連は太陽に向かって城門を開き

真玉や黄金の財宝が寄り集まってくる 玉の御内である

肝高の勝連は月に向かって城門を開き

真玉や黄金の財宝が寄り集まってくる 玉の御内である

勝連は今も昔も

按司を選んでいる

昨日の肝高の阿麻和利春公演の前に、

沖縄県立芸術大学の教授である波照間永吉先生の講演会がありました。

テーマは「おもろさうしから見た勝連文化と阿麻和利」

おもろさうし(おもろそうしと読みます)とは

沖縄の各地域の古い歌を集めた歌謡集で、

万葉集の沖縄版のようなもの。

古いもので1000年前、新しいものでも400年まえの歌が

1554首収められるいるのだそう。

特徴的なのは民衆が歌った歌が多いということ。

琉球の正史では逆賊と描かれ

ずっとそう伝わってきた勝連の阿麻和利ですが

このおもろさうしでは勝連・阿麻和利を讃えた歌が

たくさん収められています。

そのひとつひとつを読み解いて行くと

いかに勝連が貿易によって栄えて、力をもっていたか

いかに阿麻和利が民衆に慕われ、讃えられ

その名が国中に鳴り響いていたかがわかります。

その様子は京都や鎌倉に匹敵すると歌われています。

通常なら肝高の阿麻和利公演は昼・夜と1日2回公演が主ですが

今回は昼公演の時間帯にこの講演会を設定し、

勝連や阿麻和利をもっと深く知るために

肝高の阿麻和利メンバーも一緒に参加していました。

さっそく夜の公演では

オープニングにこのおもろが演出に加わっていました

(演出の追加といえば、第一幕の擬似首里軍の場面がパワーアップしててめっちゃかっこよくなってました!三つ巴サイコー )

)

※写真は勝連城跡。以前撮影したものです※