昨日、県北 比婆道後帝釈国定公園にある、吾妻山(1239m)に登りました。

登山口に着いたときは濃い霧(ガス)で、全く見えなかった山容でしたが・・・

旧 吾妻山ロッジ前駐車場で。後方に見えるはずの吾妻山ですが、真っ白でした。

09:35出発しました。

時に霧が切れ青空が。正面の小山は「小坊主」。足慣らしに登りました。

小坊主を下り、いざ吾妻山へ。目指す山は全く見えず。

山道に入りました。(10:07)

本来見晴らしのいい高台ですが・・・

小休憩していると、霧が流れ一瞬ロッジが見えました。(10:17撮影)

登山道脇にはフウロ、リンドウなどの花々が・・・

吾妻山の秋の花々は、別途UPの予定です。

10:53登頂。

当初は真っ白でしたが、一気に見渡せるようになってきました。(11:12ころ撮影)

向こうの山は左から烏帽子、比婆山(御陵)、立烏帽子、池の段

何回か縦走した懐かしい山でした。今回は下方に見える大膳原経由で下山することにしました。(11:20)

登山口に着いたときは濃い霧(ガス)で、全く見えなかった山容でしたが・・・

旧 吾妻山ロッジ前駐車場で。後方に見えるはずの吾妻山ですが、真っ白でした。

09:35出発しました。

時に霧が切れ青空が。正面の小山は「小坊主」。足慣らしに登りました。

小坊主を下り、いざ吾妻山へ。目指す山は全く見えず。

山道に入りました。(10:07)

本来見晴らしのいい高台ですが・・・

小休憩していると、霧が流れ一瞬ロッジが見えました。(10:17撮影)

登山道脇にはフウロ、リンドウなどの花々が・・・

吾妻山の秋の花々は、別途UPの予定です。

10:53登頂。

当初は真っ白でしたが、一気に見渡せるようになってきました。(11:12ころ撮影)

向こうの山は左から烏帽子、比婆山(御陵)、立烏帽子、池の段

何回か縦走した懐かしい山でした。今回は下方に見える大膳原経由で下山することにしました。(11:20)

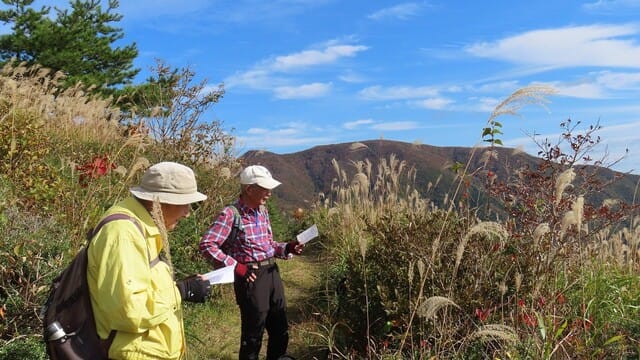

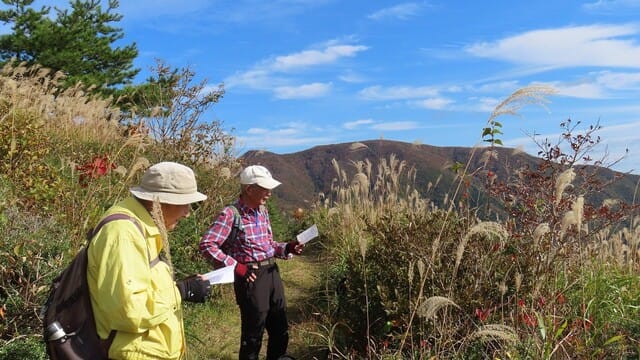

12:03、大膳原着。見出し画像もここで撮影したものです。

(ここは島根県奥出雲町で、基準標高985.6mとか)

(ここは島根県奥出雲町で、基準標高985.6mとか)

ススキの大原っぱです。1年おきに半分が刈り倒されるそうです。

先ほど登った吾妻山を眺めながら弁当を広げました。

先ほど登った吾妻山を眺めながら弁当を広げました。

12:50大膳原を出発、再び西(左端)の尾根方向に向け登りました。

途中眺めの良い西斜面で、恒例の歌を歌って小休憩しました。

途中眺めの良い西斜面で、恒例の歌を歌って小休憩しました。

そして、林間コースをたどり・・・

吾妻山を返り見しながら・・・

無事駐車場まで帰ってきました。(14:28撮影)

出発時の真っ白い世界からはちょっと想像がつきませんでしたが、

青空が広がり、汗もでず、寒くもなく、いい登山となりました。

紅葉はもう少しのようでしたが、きれいに色づいているところも随所に見られました。

14:30帰路につき(車2台)、途中高野アップルロードや道の駅(高野IC)で小休憩するなどし、

青空が広がり、汗もでず、寒くもなく、いい登山となりました。

紅葉はもう少しのようでしたが、きれいに色づいているところも随所に見られました。

14:30帰路につき(車2台)、途中高野アップルロードや道の駅(高野IC)で小休憩するなどし、

自宅着は17:40でした。

走った距離は往復で238㎞。

歩いた歩数は約17,000歩。いい運動にもなりました。