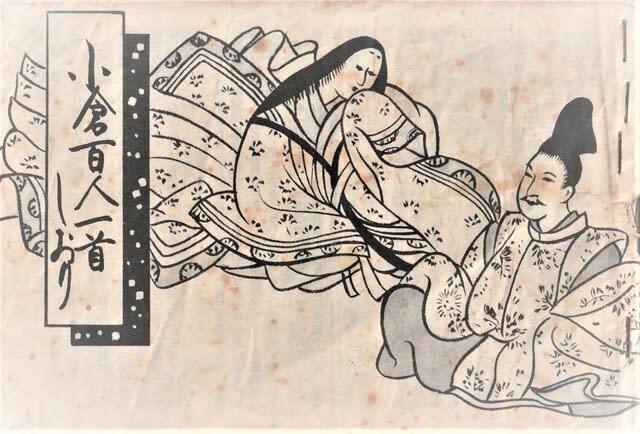

足腰大丈夫な内に、出来る限り不要雑物整理をしようと決心してから久しいが、正直あまり捗っていない。書棚や天袋、押入れ等に詰め込まれていた古い書籍や辞書、百科事典等の類も、ここ数年間で大胆に整理処分してきたつもりだが、中には、「これ、面白そう?」等と目に止まり、残してしまったものも結構有る。その中のひとつに、多分、長男か次男かが、学生時代に使っていたものに違いない、小町谷照彦著 文英堂の「小倉百人一首」(解説本・参考書)が有る。パラパラとページを捲ってみたところ、なかなか詳しく、分かりやすく、決して、「今更 向学心?」なーんてものではなく、子供の頃、作者や歌意も分からないまま、「けふ、けふ、けふ・・」「なほ、なほ、なほ・・・」等と、正月になると必ず家族でやっていた「百人一首かるた取り」を思い出して懐かしくなってしまったからで、今更になって、「へー!、そういう歌だったのか・・」、目から鱗・・になっているところだ。

「小倉百人一首」は、奈良時代から鎌倉時代初期までの百人の歌人の歌を、藤原定家の美意識により選び抜かれた秀歌であるが、時代が変わっても、日本人の心情が呼び起こされるような気がしてくる。

ブログネタに?、頭の体操に?、いいかも知れない等と思い込んでしまい、2~3年前、「春」、「夏」、「秋」、「冬」、季節を詠んだ歌を取り上げて、ブログ・カテゴリー 「懐かしい小倉百人一首」に書き留めたが、続いて、最も数の多い、「恋」を詠んだ歌を取り上げて、順不同、ボツボツ、書き留めてみることにしている。

しばらく中断していたが、秋も深まりつつある季節、再開することにした。

百人一首で「恋」を詠んだ歌 その40

契りきな かたみに袖を しぼりつつ

末の松山 波越さじとは

出典

後拾遺集(巻十四)

歌番号

42

作者

清原元輔

歌意

固く約束し合いましたよね。

お互いに涙に濡れた袖をしぼりながら

あの末の松山を波が越すことが無いように

私達二人の仲も決して変わることのないようにとね。

注釈

「契りきな」の「契る」は、約束するの意。

「き」は、経験した過去を回想する助動詞、

「な」は、詠嘆の終助詞

「かたみに袖をしぼりつつ」の「かたみに」は、「お互いに」の意、

「袖をしぼる」は、涙に濡れた袖をしぼること。

「末の松山波越さじとは」の「末の松山」とは、

宮城県多賀城市の海岸近くに有った名所で、

どんな高波でも決して越すことは無いと言われていた。

「不可能であること」「起こり得ないこと」を比喩的に用いて、

二人が心変わりすること等あり得ないという約束の内容を

表現している。

「後拾遺集」の詞書(ことばがき)によると、

心変わりした女へ、ある人の代作として詠んだ歌であり、

古今集の「君をおきてあだし心をわが持たば末の松山波も越えなむ」を

踏まえた作品なのだという。

清原元輔(きよはらのもとすけ)

古今集時代の歌人深養父(ふかやぶ)の孫。

清少納言の父。

平安中期の歌人。三十六歌仙の一人。

後撰集の選者。

梨壷(なしつぼ)の五人の一人。

河内権少掾(こわちごんのしょうじょう)、周防守、肥後守を

歴任した。

語句や音韻、用法等を借りて表現した

川柳

歌がるた片手に袖をしぼりつつ

百人一首を取る時のスタイルで、

片袖を少したくし上げて押さえたまま、

札を見つめている人の様子。

参照・引用

小町谷照彦著「小倉百人一首」(文英堂)

(つづく)