gooブログの「アクセス解析」の「アクセスされたページ」欄を、時々覗くことがあるが、随分前に書き込んだ古い記事で、すっかり忘れてしまっているような記事に、アクセスが有ったりする。「エッ?」と驚くと同時に、「そう言えば・・・・」、記憶が蘇り、つい、自分もクリックし、改めて読み返してみたりすることがある。

先日、数年前に、ブログ・カテゴリー「山歩記」に書き留めていた記事、「櫛形山」にアクセスが有ったことに気が付き、「おお!、懐かしい!」・・、早速、コピペ、リメイクしてみた。

そんな古い記事を、クリックひとつで引っ張り出して読んだり、加筆、訂正、修正、コピペ、リメイク等が出来るのも、ブログのメリット。従来の紙ベースの日記、日誌、備忘録、懐古録、雑記録の類では、絶対考えられないことであり、ブログを始める前までは、想像も出来なかったことである。今、出来ることは、やってみる・・、長生きした分、その時代を少しでも享受したいものだ等と、つぶやきながら・・・。

古い写真から蘇る思い出の山旅・その63

「櫛形山」(再)

かれこれ27年前、1997年7月に、妻と二人で、山梨県の「櫛形山」を訪れたことが有った。当時はまだ、自営業を続けていた頃で、仕事仕事の日々、とても山歩き等の時間的、経済的、精神的な余裕等無かった頃だったが、その頃、「中高年の山歩き」等というテレビ番組が有り、たまたま、「櫛形山」が紹介された放送を見てしまい、行ってみようかということになったような気がする。

「櫛形山」は 甲府盆地の西に横たわって、丸山、唐松岳、裸山、奥仙重の4つのピークを持っている山で、そのなだらかな稜線は、甲府盆地から眺めると、丁度、和櫛を伏せたように見えることから付いた山名、稜線一帯に、アヤメの群生地があることで有名な山だった。

山の情報や知識にも疎く、山歩き経験も少ない類だけに、「櫛形山」も記憶に残る山旅のひとつになっている。

当時は、バカチョンカメラ(ポケット型フィルムカメラ)しか持っていなかった頃で、拙劣写真ばかりだが、ブログを始めてからのこと、プリントしてアルバムに貼ってあった写真を、スキャナーで取り込んで、ブログに書き込んだことも有った。

改めて引っ張り出し、コピペ、リメイクしたみた。

昔のことを懐かしがるのは、老人の最も老人たるところだと自嘲しながらも、写真やメモから記憶を蘇らせている。

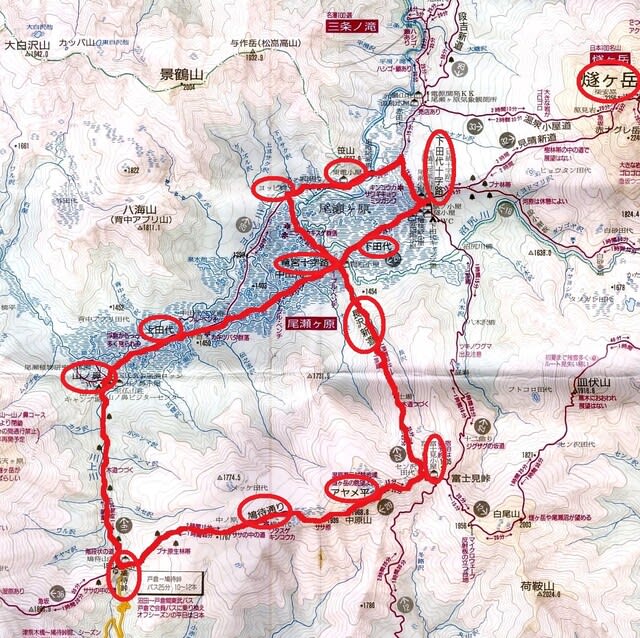

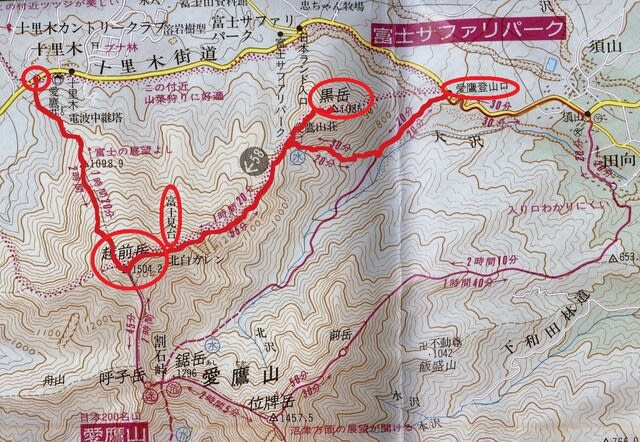

歩行ルート・歩程等

県民の森グリーンロッジ駐車場→(中尾根登山道)→祠頭→バラボタン平→櫛形山(奥仙重)山頂→裸山→アヤメ平→(北尾根登山道)→県民の森グリーンロッジ駐車場

(標準歩行所要時間=約7時間30分)

(昭文社の「山と高原地図」から拝借)

自宅を夜明け前に出発し、

県民の森グリーンロッヂ駐車場に到着したのは、6時頃だったようだ。

早い時間帯に到着したこともあり、広い駐車場に駐車していた車両は3台だけだった気がする。

ムシムシする樹林帯の中を、ぐんぐん高度を上げて行く。

登山口を出発して、20分程の伐採地には、標高1,000mの標識有り、

キバナノヤマオダマキ

マイヅルソウ

フタリシズカ

タカネグンナイフウロ

途中、櫛形山林道を横切る付近では、富士山がバッチリ眺望出来・・・、

10時50分頃、櫛形山山頂(奥仙重)(標高2,053.5m)に到着、

樹林に囲まれた平坦な山頂、

展望は良くない山頂とされていたが、東側の樹木が伐採されていて、

富士山だけが、眺望出来た。

櫛形山山頂(奥仙重)から折り返し、

尾根伝いに、裸山に向かった。

途中、原生林に林立する巨木の枝幹に絡まっているものは、いったい何?

行き交ったハイカーから教えてもらった。

「サルオガセ」・・・、だった。

櫛形山で、初めて「サルオガセ」を知った夫婦、

以後、「櫛形山」と言えば、「サルオガセ」を、連想してしまうことになってしまった。

「サルオガセ(猿尾枷)」は、「霧藻」等とも呼ばれ、

ブナ等の広葉樹の樹皮に付着する地衣類の総称、

これが繁茂すると、樹木が立ち枯れする等の被害も出るようだ。

11時40分、裸山山頂(標高2,002.6m)、

白根三山(北岳、間ノ岳、農鳥岳)や富士山が眺めらる。

12時頃、アヤメ平に着き、昼食、休憩

アヤメの群生、

2000m級の山頂付近に、アヤメが群生していること自体、

違和感のような驚きも有り、

アヤメ平からは、さらに唐松岳に向かう尾根道が有るが、

北尾根登山道を下り、

13時30分頃、櫛形山林道を横切る。

甲府盆地、八ヶ岳、奥秩父の峰々等が、眺望出来・・・、

下り切ると、高尾伊奈ガ湖林道に出る。

その林道を30分程歩き、

14時30分頃、県民の森グリーンロッジ駐車場に戻り着いたようだ。

蒸し暑い一日で、しかも結構な標高差有り、ロングコースでもあり

全身、汗ダクになったこと、

それでもなんとか頑張って歩き通せた満足感もあったことが、蘇ってくる。

当時はまだ、「また来る時にも笑っておくれ・・・」的な気分だったと思うが、

足、腰、痛!、痛!の今となっては、

「櫛形山」もまた、遠い思い出の山になってしまっている。

あの時、思い立って訪ねていて、本当によかったとつくづく思っている。