長男、次男がまだ保育園、小学生だった頃は、夫婦共働きで、時間的余裕も、精神的余裕も、経済的余裕も無い自営業を続けていた時代ではあったが、せめて子供達の思い出になれば・・・との思いが有って、春、秋の行楽シーズン等の休日には、忙中敢えて閑を作り、強引に?、家族で周辺の低山を、よく歩き回っていたものだった。その後、次男が小学生になった頃からは、「せめて毎年1回、夏休みには、家族で登山しよう」と決め込んで、尾瀬や八ヶ岳や白馬岳、乗鞍岳、木曽駒ケ岳、仙丈岳等、夏山登山をしていたが、それまで、登山の経験等ほとんど無く、体力にも自信が無く、山の知識情報にも疎かった人間が、よくもまあ思い切って出掛けたものだと、後年になってからつくづく思ったものだった。長男、次男が巣立ってからも、その延長線で、夫婦で細々、山歩きを続けてはいたが、10数年前に完全に仕事をやめてからは、時間が出来たものの、今度は気力体力が減退、あの山もこの山も、今や、遠い思い出の山となってしまっており、今となっては、あの頃、思い切って、登山を敢行していて、本当に良かったと思うようになっている。ブログを始めてからのこと、そんな山歩きの思い出を、備忘録、懐古録として、ブログ・カテゴリー「山歩記」に書き込み、古い写真は、「デジブック」にし、ブログに貼っていたものだが、その後、「デジブック」が終了したことで、ブログから写真が消えてしまい、改めて、順次、古い写真を引っ張り出して、過去の記事をコピペ、リメイク(再編集)しようと思っているところだ。昔のことを懐かしがるのは、老人の最も老人たるところだと自嘲しながら・・・・。

「夏が来ーれば、思い出すーー♫」

夏山を、存分に楽しんでおられる老若男女が、多い候ではなかろうかと思う。

すでに、足、腰、痛!、痛!で、山歩き等を断念している老夫婦、そんな夏山に思いを馳せながら、もっぱら、古い写真を引っ張り出しては、懐かしがっている風である。

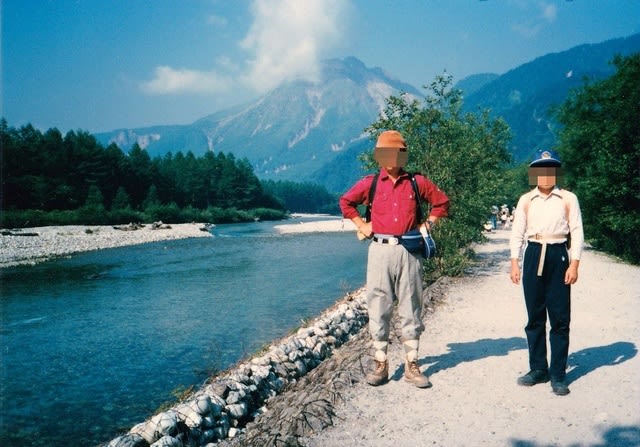

かれこれ23年前、2001年8月5日~6日に、妻、次男と3人で、「白馬三山と白馬鑓温泉」を訪れたことがあった。

「白馬岳」には、学生の頃、お盆に帰省した折、突然、村落の青年団の有志から、「白馬登山」に誘われ、なんの準備も予備知識も無いまま、ただくっついて登ったことが有ったが、台風の影響だったのか、暴風雨に襲われ、ひたすら大雪渓を上り詰め白馬頂上小屋で1泊しただけで、登頂は断念、再び大雪渓を下ったことが有った。

後年になって、長男、次男が、小学生、中学生になった頃には、大雪渓から登り、白馬大池、栂池を巡るコースを歩き、最初の白馬岳の残念は、取り戻した気がしていたが、白馬、杓子、白馬鑓の白馬三山を辿って、白馬鑓温泉一浴する山歩きを、どうしても一度はしてみたい望みをずっと持っていて、思い立って敢行したものだった。

真夜中に自宅を出発、山小屋1泊、時間的、経済的、精神的余裕の無い、慌ただしい山歩きでは有ったが、2日間共天候にも恵まれ、お目当てだった高山植物にも沢山会え、念願の白馬鑓温泉一浴も叶い、トラブルも有ったが、大満足の山旅だったと思っている。今になっては、あの時、思い切って行ってて本当に良かったとつくづく思う。

当時はまだ、バカチョンカメラ(ポケット型フィルムカメラ)しか持っていなかった頃で、撮った写真は、その都度プリントしてアルバムに貼っていたものだが、数年前に、スキャナーで取り込み、「デジブック」等にしたり、ブログに書き込んだことがあり、その写真、外付けHDに保管してある。久し振りに引っ張り出し、改めて、ブログ・カテゴリー「山歩記」に、書き留め置くことにした。

深田久弥著 「日本百名山」

「白馬岳(しろうまだけ)」

(一部転載)

日本アルプスへの初見参が白馬岳(しろうまだけ)であった人は少なくないだろう。高峰へ初めての人を案内するのに、好適な山である。大雪渓があり、豊富なお花畠があり、眺望がすこぶるよい。私の知人で、この頂上から生まれて初めて日本海を見たという人もある。

登りに変化があってしかも易しく、道も小屋も整っている。コースもいろいろあって、正面の大雪渓から登り、帰りは北行して白馬大池を訪う(おとなう)もよろしく、南行してわが国最高の露天風呂白馬鑓温泉(しろうまやりおんせん)に浴するのもおもしろかろう。健脚の人は、さらに後立山連峰へ足を伸ばすもよし、途中から黒部谷へ下るのも興味がある。いずれにせよ、白馬岳は、槍ヶ岳とともに北アルプスで最も賑わう山である。

白馬岳は、西側の越中や越後側では、大蓮華山(おおれんげさん)と呼ばれた。北に位置しているから雪が多い。その白雪輝く山容が、日本海側から見ると、蓮華の開花に似ていたからだという。信州側から仰いでも実に堂々とした貫禄を持っている。しかし私はこの山を東西の横から眺めるよりも、南北の縦から望んだ姿が好きである。縦から見た白馬岳は、横から見たのと、別人の観がある。東側が鋭く切れ落ち、キッと頭を持ちあげたさまは、怒れる獅子(しし)といった感じをいつも私は受ける。颯爽(さっそう)たる姿である。

この立派な山に、以前は信州側にはこれという名が無く、単に西山(にしやま)と呼ばれていた。それがいつ頃からか代馬岳(しろうまだけ)と名づけられ、それが現在の白馬岳(しろうまだけ)と変わった。代馬より白馬の方が字面(じづら)がよいから、この変化は当然かもしれないが、それによってハクバという発音が生じ、今では大半の人がハクバ山と誤って呼ぶようになっている。この誤称は防ぎ難い。すでに膝元(ひざもと)からして白馬村(はくばむら)と唱えるようになった。

代馬岳という名の起こりは、山の一角に残雪の消えた跡が馬の形になって現れるからであった。田植にかかる前の苗代搔(なわしろかき)をする頃この馬の形が見え始めるので、苗代馬の意味で代馬と呼んだという。

(中略)

わが国の高山にはたいていその頂上に古くから祠が祀ってあるが、白馬岳にはそれが無い。この美しい山を讃えた詩歌の類も、古い記録には見当たらない。明治二十七年(1984年)ウエストンが頂上に立つまで、おそらく薬草採りや漁師にだけ任された原始的な山だったのでだろう。ウエストンは蓮華鉱山の方から登り、大雪渓を下っている。

(中略)

私の最初の登頂は、大正十二年(1923年)の七月で、乗物は、まだ大町までしかなかった。そこから1日歩いて四ツ谷に泊まり、翌朝山にかかった。頂上に達してその日のうちに大池まで往復してきたのだから、当時の元気のよかったことが察しられる。

その後、私は四季を通じて白馬に登った。積雪期には栂池の方から登り、頂上で腹匍(はらばい)になって東面岩壁の氷雪の殿堂を覗いた。新緑の候にはまだ残雪多量の大雪渓を登りながら、両側の尾根のダケカンバのようやく芽ぐんできた美しい色彩を眺めた。紅葉を見に行った秋には、小雨に降られて、ただ一人頂上で濛々たる霧に巻かれるに任せた。

近頃は白馬山麓へスキーに行く人が多くなった。もちろん山へ登ろうなどという気は起こさず、もっぱらリフトに頼って滑降を楽しむだけの人が大部分だが、しかし、登山に無縁の彼等スキー大衆といえども、白馬、杓子、鑓のいわゆる白馬三山が白銀に輝いているのを仰いでは、その気高い美しさに打たれずにはおれないだろう。

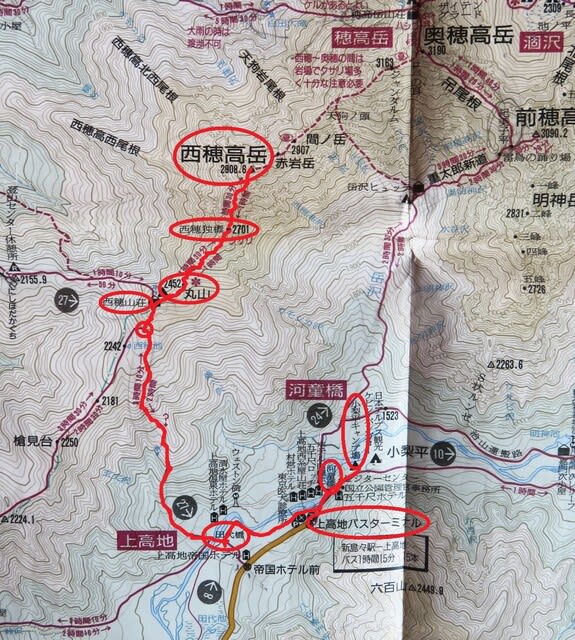

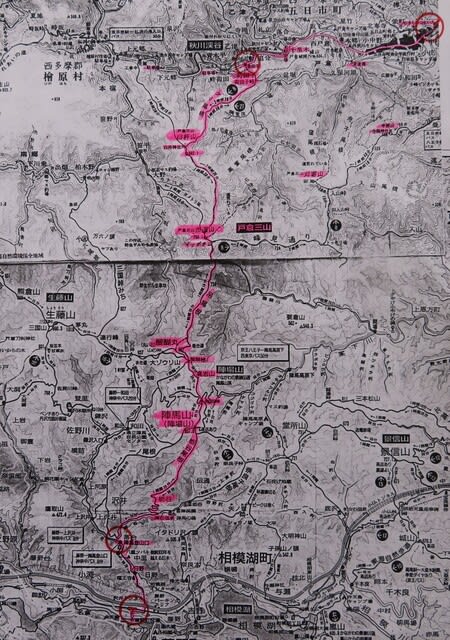

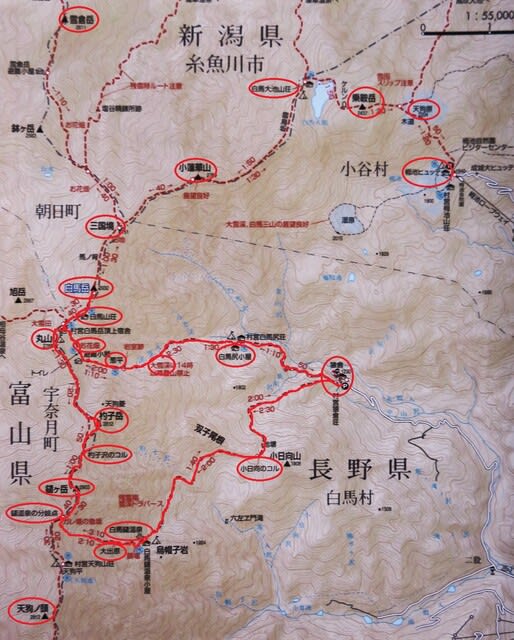

山行コース・歩程等

1日目 猿倉→白馬尻→(大雪渓)→葱平→(お花畑)→白馬山荘→白馬岳山頂→白馬山荘(泊)

(標準歩行所要時間=約7時間)

2日目 白馬山荘→丸山→杓子岳→白馬鑓ヶ岳→大出原→白馬鑓温泉→猿倉

(標準歩行所要時間=約8時間)

(朝日新聞社 「週刊「日本百名山」から拝借)

古い写真から蘇る思い出の山旅・その57

「白馬三山と白馬鑓温泉」(再)

(1)

「猿倉から、大雪渓、葱平(ねぶかっぴら)」

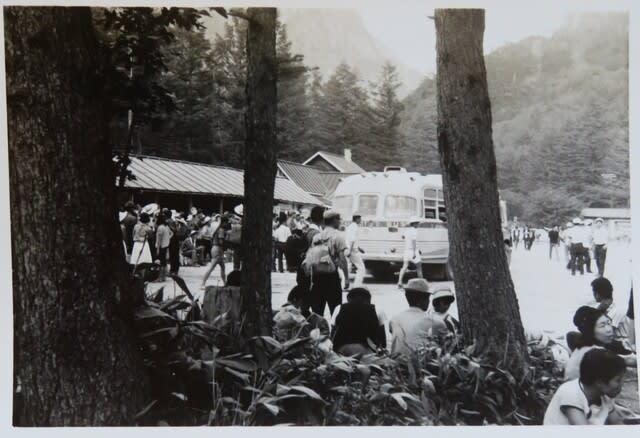

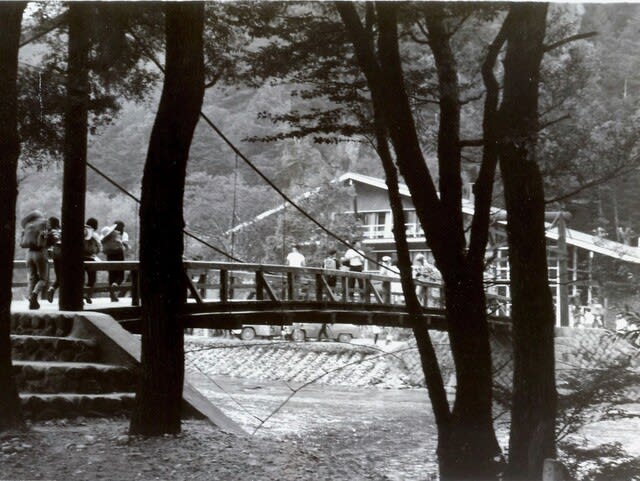

自営業を続けていた頃のこと、毎度のことながら、前日までに仕事のケリをつけ、真夜中に自宅を出発、中央自動車道、国道147号線、18号線をひた走り、登山口猿倉の駐車場に到着したのは、午前5時30分頃だったようだ。

夏山シーズン真っ盛りの候でも有り、150台駐車可能とされていた駐車場も、その時間帯でほぼ満車状態、係員の誘導でなんとか駐車出来た気がする。

5時45分頃、猿倉荘前を出発したようだ。

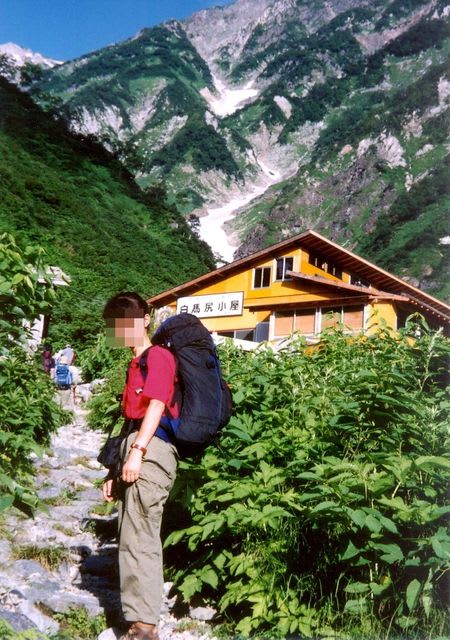

白馬尻小屋

7時45分頃、大雪渓下部に到着、

軽アイゼンを装着し、いよいよ大雪渓へ・・・、

怖い落石に注意しながら 一歩、一歩・・・。

9時40分頃、ようやく、大雪渓を登り切り、

軽アイゼンを外し、やれやれ・・・・、

大雪渓を登り詰めてやれやれ、

葱平付近で休憩しようと座りこんだ時、

右足の登山靴の靴底のつま先部分から半分程が、

突然、パカーンと 口を開けてしまった。

登山は、まだこれからという時と場所、

すっかり泡を食ってしまったが、

応急手当、予備で持参していた靴紐でがんじがらめに縛り付け、

なんとか大丈夫そう?、続行出来ると判断、

宿泊した山小屋で、さらに丈夫そうな紐をいただき補強したが、

翌日下山するまで、靴底を気にしながらの

ヒヤヒヤ山歩きとなってしまったのだった。

10時45分頃、葱平に到着、大休憩、

下からガスが吹き上げてきて、大雪渓が見えなくなり・・・、

(つづく)