古い写真から蘇る思い出の山旅・その72(1)

「二度目の苗場山・老いらく山行」(再)

「苗場山」は、かれこれ25年前の1999年6月に、当時、一時所属していた山の会の仲間と、初めて訪れていたが、「どうしても、もう一度訪ねてみたい山」の一念が有り、その17年後の2016年8月に、ようやく、妻と二人で訪れることが出来たのだった。

当時はまだ自営業を続けていた頃で、時間的、精神的、余裕の無い頃だったが、すでに、「その内いつか」等と言ってられない歳となっており、「今年こそは!・・・」と思い立ち、お盆を過ぎてから、前日までに仕事のけりつけ、夜中に自宅を出発、山小屋1泊の、慌ただしい山歩きをしたのだった。

この「二度目の苗場山」も、だいぶ前に、ブログ・カテゴリー「山歩記」に、書き留めていたが、コピペ、リメイクし、改めて「古い写真から蘇る思い出の山旅」の一つに加えることにした。

昔のことを懐かしがるのは、老人の最も老人たるところだ等と自嘲しながら・・・。

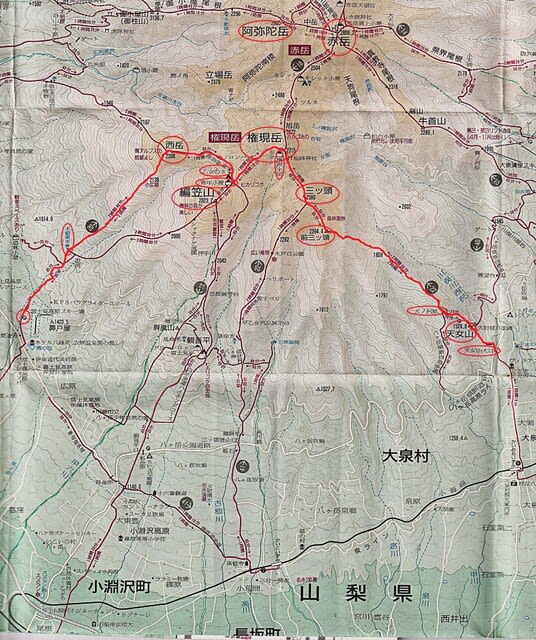

山行コース・歩程等

第1日目 第2リフト町営駐車場→和田小屋→(祓川コース)→下ノ芝→中ノ芝→上ノ芝→

小松原湿原分岐→股スリ岩→神楽ヶ峰→富士見坂→雷清水→お花畑→雲尾坂→

苗場山山頂・苗場山自然体験交流センター・苗場山頂ヒユッテ(泊)

(標準歩行時間=約4時間30分)

第2日目 苗場山山頂→雲尾坂→お花畑→雷清水→富士見坂→神楽ヶ峰→股スリ岩→

小松原湿原分岐→上ノ芝→中ノ芝→下ノ芝→和田小屋→第2リフト町営駐車場

(標準歩行時間=約3時間30分)

(昭文社の「山と高原地図」から拝借)

深夜に起床、自宅を出発、関越自動車道を快走し、

「湯沢IC」から、国道17号線を「三俣」まで戻り、

「三俣」から、車でおよそ25分~30分、

8時頃、「第2リフト町営駐車場」(標高約1,200m)に、到着したようだ。

駐車場満車を懸念していたが、余裕有りで安堵、ゆっくり準備をした気がする。

天気良し、気分良し、

とは言え、老いらく2人、

途中で、へばることも想定、

身体と相談しながら、

無理と判断したした場合は、潔く引き返すことも

念頭にいれながら、

8時30分頃、「第2リフト町営駐車場」を出発、

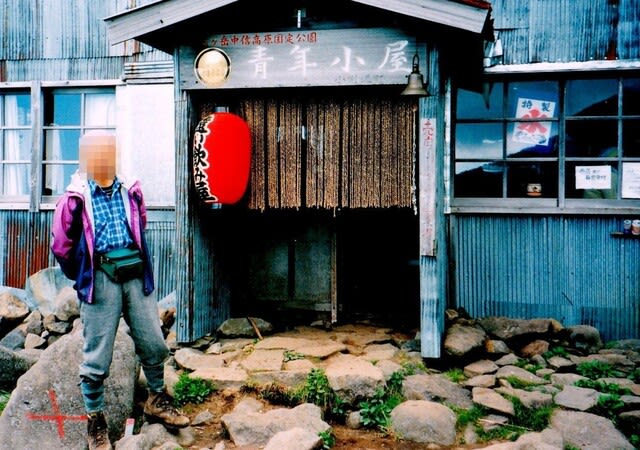

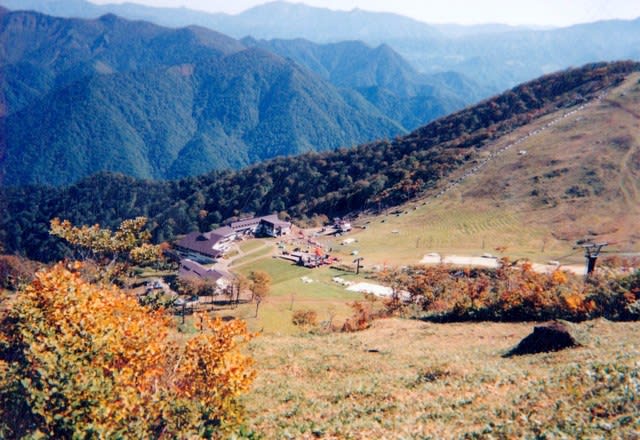

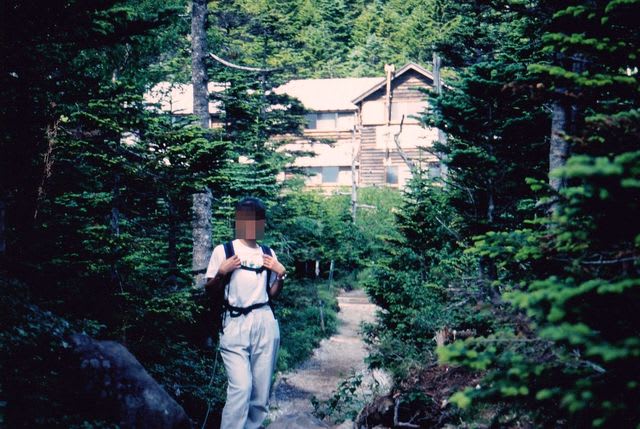

9時頃には、「五合目・和田小屋」(標高1,370m)に到着、

和田小屋からしばらくは、冬季、ゲレンデになる急登を登り・・・

次第に、湿気の有る樹林帯に入っていく・・・、

ガケカンバ

樹林帯の中の急登、汗だくになり、喘ぎ、

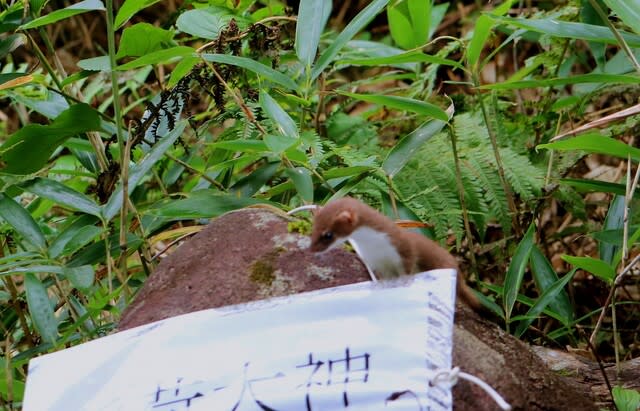

「稲荷大神」で、休憩、一息ついていた時、

目の前でちょこまか動く小さな生き物が有り、

「ナンダ?」、

逃げる様子もなく、親しげに周りを掛け回っており、

慌てて、カメラを向けたが、すばしっこい動きについていけず、

ほとんどが、ピンボケ。

なんとか、2~3枚、撮れ・・・、

家に帰ってから、調べてみたら、「オコジョ」だった。

山歩き中に、「オコジョ」に出会ったのは、もちろん初めてのこと、

以後、「苗場山」と聞くと、「オコジョ」を、思い浮かべることになってしまった。

モウセンゴケ

急登の連続・・・、

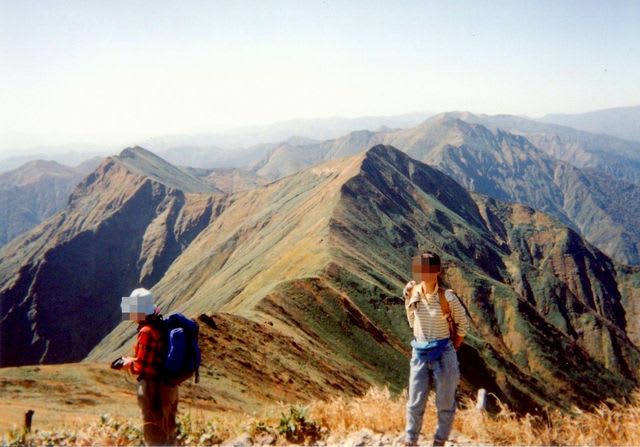

10時30分頃、「下ノ芝」(標高1,703m)で、小休憩、

湯沢方面?だろうか・・、

11時30分頃、「中ノ芝」に到着、

ここで、大休憩、早めの昼食としたような気がする。

「上ノ芝」を経て・・・、

12時30分頃、「小松原湿原への分岐点」に到着、

急登と蒸し暑さで、かなり、ペースダウン、

まだまだ、先が有り、これからが本番?、・・・・、だが、

なんとか、大丈夫そう?、

体調を気にしながら、「神楽ヶ峰」「苗場山」方面に向かったのだった。

(つづく)