いよいよ次の月曜・4月1日に、5月からの新しい元号が発表される。

そこで、以前アップした「

昭和最後の思い出」に続く、「平成最初の思い出」を。1989年の小学6年生の視点です。

1989(昭和64)年1月7日朝に、(後に昭和天皇と呼ばれる)当時の天皇陛下が崩御。

「昭和」が終わることになるが、次は「何」になるのか、それはいつなのか。

当時は「改元」に「天皇崩御」は切り離せない関係だけに、その話はデリケートというかタブー同然で、今上天皇への不敬とする考えもあったという。

大正とか昭和とかいうのを「元号」と呼ぶことも、当時は知らない人が多かったと思う。

さらに、大正から昭和に変わって以来、約62年ぶりの出来事。しかも、大正末はラジオ放送がごく一部で始まったばかりで、速報性のあるメディアなどなかった。1989年とは世の中がまったく違う。

大人の多くも初めての経験で、みんなが戸惑っていたかもしれない。

テレビ各チャンネルは朝からずっと特別ニュース。その中で、元号移行の流れが伝えられたはず(ネットもないし、それ以外に知るすべがない)。

今日(1月7日)午後に新元号が発表(実際には14時36分だったそうだ)され、翌8日から、その元号に変わると。

新元号など予想もつかないが、歴史的な場面であり、見るしかない。

午後のNHKは、斎藤季夫アナウンサーから梶原四郎アナウンサーに交代。

当時の梶原アナは、おそらく土日の正午のニュースを担当していた。平日同枠の斎藤アナより

若いようだが【29日訂正・斎藤アナより梶原アナのほうが2つくらい年上らしい】、やっぱりNHKのお硬いおじさん。

子ども心には、雰囲気も声もいくぶんソフトな、斎藤アナのほうに親しみを持っていた。

改めて映像も見て、振り返っておく。

総理大臣官邸記者会見場の映像を背景に、画面いっぱいに「新元号/決まる」の白い手書き毛筆文字と、再びピンポンパンポンのチャイム。

チャイムは崩御時よりも若干音色が少ないような気もするが、やはり二重に鳴って(鳴らしてしまって?)いるようだ。

中央にメガネのおじさんが着席するも、横を向いて誰かとしゃべるなどして、なかなか始まらない。

このおじさんこそ、当時内閣官房長官で、この会見で一躍有名になって「平成おじさん」と呼ばれ、9年後に内閣総理大臣になって、在任中に亡くなった、(娘がはなまるマーケットAD→国会議員である)小渕恵三氏。

僕は「平成おじさん」の呼称にはなじみはないが、やはり平成といえばこの人、この人といえば平成。

当時の小学校6年生なら、内閣総理大臣が竹下登氏であることは、誰もが知っていただろう。だけど、少なくとも僕は、小渕氏も、「内閣官房長官」という役職も知らなかった。大人でもそうだったかもしれない。官房長官が、政府のスポークスマンとしてマスコミによく登場するのは、これがきっかけだったかもしれない。

最近は「『嵐』解散について、どう思われますか?」なんて、(政府首脳・政治家に対しては)しょうもない質問がされ、表面的な返答をすることもあり、なんでもかんでも官房長官だ。

司会者らしき別の人物の声で「じゃあ、お待たせしました。あーあ」。

当時、この「あーあ」がおかしかったのを思い出した。何か失敗やがっかりした時に言う言葉のように聞こえたが、実際にそうなのか、マイクのテストなのか。いまだに謎。

小渕氏の横に来た人が、箱から出した、四角くて平べったいものを渡す。

当時は、それが何なのか分からず、意識していなかったのか記憶にないが、それこそ「平成」の額だ。

小渕氏は見られないよう、慎重に机上に伏せて置いた。

1分ほどで、やっと小渕氏が話し始める。(今見ても、ドキドキする)

いきなり「新しい元号は」ではなく、これまでの経緯の前置き20秒ほどの後、おなじみの、「新しい元号は『へいせい』であります。」。

話し終えてから「平成」の額を掲げ、そのまましばらく静止。

それを前に、記者が騒がしくなり立ったり、配られた資料を回したり。

発表から30秒ほど経って、梶原アナが「新しい元号は平成と決まりました。平和の平、成功の成、平成です」とナレーション。

画面下には「新元号 平成(ふりがな付き)」のテロップも。

小渕氏は、掲げた額をいろいろな方向へ向けて写真撮影させ、発表から2分弱で「この新しい元号は…」と、1月8日から用いることや総理談話を読み上げていく。

小渕氏が亡くなった時もそうだったかもしれないし、最近の平成回顧・新元号関連のテレビ番組では必ずと言っていいほど、「新しい元号は」のシーンが使われ、当時を知らない人でもバーチャル体験しているようなもの。

上記の通り、実際には会見のごく一部分を抜き出しているに過ぎない。また、現在は音声と掲げる映像が同時に流れるように編集されていることが多いと思うが、実際には、読み上げた後に掲げているので、リアルタイムで見ていた人は、最初に「へいせい」の音を知って、その後に遅れて漢字を知ったことになる。そう思えば、当時、「へいせいってどんな漢字なんだろう」と一瞬、悩んだような気もする。

NHKの字幕は、手書きでなく白い活字。

当時NHKが、ニュースやそれ以外の番組でも標準で使っていた「NHK丸ゴシック体」。2006年頃まで使われていた【4月6日補足・2019年現在もごくまれに使われることがあるそうで、デジタル化されているらしい。】ので、見れば「あれか」と分かる方もおられるはず。

写植メーカー「写研」がNHK向けに開発した書体のようだ。【2021年7月7日訂正・写研ではなくモリサワのはず。下記中丸ゴシックBDR1と酷似?】

【4月6日補足・NHKではモリサワの写植用書体(デジタル化されず)「中丸ゴシックBDR1」も使っていたそうで、もしかしたらそちらかもしれない。】

当時のテロップの仕組みは知らないが、今のようにパソコンから瞬時にデータを送出できるのではなかったはず。でも、額が掲げられてから30秒ほどで「平成へいせい」を表示できている。

会見を見ていた周りの大人が指摘して、なるほどと思ったのが2点。元号に対する敬意とも言えること。

・額を掲げる前に、上下逆さなどになっていないか、ちょっと持ち上げて確認してから、示したこと。

これはテレビのフリップとかでもよく見られるが、逆さだったら大変。

・「ヘイセイ」と発音していること。

ややもすれば「ヘーセー」と、「イ」をおろそかにしてしまいそうなものを、しっかり発音している。

今回分かったが、梶原アナは「ヘーセー」と言っている。

こうして、翌日から平成が始まることになった。

不思議な気持ちがした。

仮に平成でない元号でもそうだったかもしれないが、どこか「軽い」感じもした。

僕としては、それまで昭和しか知らなかったし、周りも(実質)62年間も昭和だったのだから、無理もない。

1989年1月7日は、天皇崩御という哀しみと、元号が変わることへの戸惑いと、平成という新しい元号への違和感(新時代への期待を抱くには、まだ早すぎたかも)が入り乱れた日で、とても長い1日だった。

平成発表後、夕方や夜はどう過ごしたかは記憶がない。

【30日追記】7日は土曜、8日は日曜だったが、その曜日感覚は当時も今もまったくない。正月明け・冬休み中ということもあるけれど、それだけ特別な日々だった。

【4月17日追記】NHKのテレビは、日付と元号が変わる7日夜は当時の定時ニュースとしては若手で平日19時を担当していた松平定知アナウンサーが、昭和最後の放送を行った。8日朝は、梶原アナウンサーと平日朝「モーニングワイド」の桜井洋子アナウンサーという、珍しいコンビだった(当時のモーニングワイドの男性は和田郁夫記者)。

30年前の思い出・平成最初期のちょっとしたことなどもあるけれど、とりあえずは、新元号への期待をこめて、ここまで。

※

続きはこの記事後半。

来週初めには、上記とだいたい同じことが行われるわけだが、生前退位のおかげで哀しさがないのがいい。発表から改元まで、1か月も猶予があるというのも、余裕があっていい。【31日補足】その一方、4月1日(もしくは2日)から新元号になると勘違いし、2019年3月31日が「平成最後の日」と勘違いしている人もいるそうだ。勘違いまでいかなくても、新元号発表がクライマックスで、1か月後にはその感動も落ち着いてしまうような気はしなくもない。

この30年間で元号を使う場面は減ったが、やっぱり日本にとって重要なものだし、国民としてドキドキするのは変わらない。

そんなわけで、改元はタブーでなくなった。その効果というか影響。

まず、上記の通り、知らない国民も多かったと思われる「元号」という言葉が定着した。これまでは、元号を指して「年号」という人も多く、個人的には微妙に違うような気もしていた。年号というのは「平成」だけでなく「平成31年」というような、数字の部分も含めるような…

いろいろ調べると、大化とか昭和とか平成という、年の数え方の基準(?)のことは、「元号」でも「年号」でもどちらも正しいらしい。

ただ、どちらかと言えば「元号」のほうがより正しいようだし、日本の法律は「元号法」。

今回の各マスコミは、より正しい使い方をしていて、それが正しく広まっていると言えよう。

そして、これまでは、おおっぴらにやったら批判されたに違いない「新元号の予想」。

テレビでは、バラエティー番組、ワイドショーの街頭インタビューのみならず、それなりの専門家・識者も、予想している。インターネット上では、人気ランキングなども。

それに、企業や施設が、客に元号を予想させ、当たった人に賞品を贈るキャンペーンを実施しているところも多い。

個人的には、生前退位と言えども、元号を予想させて金品を渡すとは、不謹慎とまでいかなくても、どこか違和感を覚える。

消費税が5%から8%に上がった時、「増税分還元セール」をやってはいけないとのお達しを出したくらいの国なのに、「元号予想で賞品贈呈」というのはいいのでしょうか。

イギリスには「ブックメーカー」というのがあって、様々なことを賭けの対象にしているという。アメリカ大統領選や各種受賞者など。

日本の元号はやらないのだろうか。やっぱり言葉のハードルが高いかな。

元号予想がズバリ当たったらすごいけど、ほとんどが外れるだろう。なぜなら、元号の大前提を忘れているから。

日本の元号は、古典に出典があるものでなければならない。今回の新元号で、それが撤廃されたという話は聞かないし、出典を示して予想している人がどれほどいただろうか(週刊誌などの専門家やネット上にはいた)。

【29日追記】29日になって、いよいよ元号公表大詰めの、より具体的な報道がされた。それによれば、「元号改定手続きの要領」で6つの留意事項ががあるそうで、それには出典うんぬんはない。一方、「民間の元号予想ランキングの上位はなるべく避ける」というのがあって、その上位の「安久」は除外という話も出ている。発表日がエイプリルフールなので、混乱しないかという不安の声もあるとか。

見かける予想は、その多くが「各人の好きな漢字2文字を組み合わせた」ものであり、それらが都合よく収まった古典が存在する可能性はとても低そう。

つまり、行われている元号予想は、「今年の漢字」的に「期待する新しい時代を漢字2文字で現してください」程度のもの。本気で元号を予想したいなら、まずは古典を当たらないといけないのに。

今のAIとかビッグデータを使えば、膨大な古典の中から候補を選んで、その他条件を加味して、新元号予想ができなくもなさそう。誰かやってないかな?

【31日補足】一部アンケートでは「新元号に入って(入れて)ほしい漢字」として、1文字単位で集計するものがあった。それならば、予想として成り立つし、当たる可能性が高まる。また、元号自体の予想でも、1文字が的中した人にも賞品贈呈というところもあった。

新元号は4月1日の昼頃、菅官房長官が行うようだ。

あの方、話し方に難あり。秋田出身のせいか、一部の単語に独特なアクセントがある(秋田の人が全員そうではありません)のもそうだけど、語尾がゴニョゴニョしたり、紙を読み上げる時に早口で雑に読んだりする傾向がある。聴力の悪い人、手話通訳、字幕作成、外国語通訳は大変ないのではないかと、心配になる。

広報担当者なのだから、この点は自覚するなり、誰かが忠告【31日補足・もしくは進言】してほしいと思っていたのだが… 元号発表ははっきりと明瞭に話していただきたい。

【30日追記】菅氏の出身地である湯沢市では、湯沢市役所で新元号発表のパブリックビューイングを行うとのこと。街頭テレビ的なものは各地でやるだろうけど、本件(というかスポーツ中継以外)でパブリックビューイングというのは、全国的にも珍しいのではないか。【31日追記】平成の時、以前から存在していてたまたま漢字表記が一致する、岐阜県の平成(へなり)が注目された。今はその近くに「道の駅平成(これは「へいせい」と読むそうだ)」があり、そこでもパブリックビューイングを実施。

当然、テレビ中継するはずだけど、今のところ、各局の番組表では明言はない。

NHK総合は、正午のニュースを0時45分まで拡大することになっている。この日からキャスターが代わるようだけど、いきなり大仕事だね。

例のチャイムは鳴るのか、字幕はいつ、どんなふうに(立体化した金色の毛筆体とか)出るか。

テレビ朝日は、「徹子の部屋」を休止し、前後の「大下容子ワイド!スクランブル」を拡大。この日から大下アナの冠番組になるそうだ。

日テレのニュースは扱わない生番組「ヒルナンデス!」はやるようだけど、どう扱うか。

【29日補足】29日になって、新元号は4月1日11時30分に発表(その後、正午から総理談話)されることになった。↑上記の段階では、時刻が未確定だったので、番組も固まっていなかったこともあるだろう。【31日追記】31日時点の番組表では、日テレは「news every.特別版」をすることになった(ヒルナンデスを12時55分に繰り下げ)。TBSも「JNN報道特番」で「ひるおび」を13時00分に繰り下げ、フジは通常通り11時55分から「バイキング」。フジも含めた各局の特別番組は、10時台から始まるところが多く、発表前に重きを置くようだ。

テレビの視聴率は? ツイッターは「祭り」になるのか? パソコンやスマホのかな漢字変換システム(IME)はいつ対応するか? 株価への影響は? 元号に名前が似ているとかで突如注目される場所や人物はいるのか? 興奮して渋谷で騒いだり道頓堀に飛びこんだりする者はいないか?

誰もが緊張する、いつもと違う、新年度初日の昼になりそう。※

発表時の記事。

ホームには大漁旗

ホームには大漁旗 宮古駅

宮古駅 駅前

駅前 車窓。漁港をかすめて

車窓。漁港をかすめて 道路より下の海辺に建つ浄土ヶ浜ターミナルビル

道路より下の海辺に建つ浄土ヶ浜ターミナルビル 車窓

車窓 浄土ヶ浜

浄土ヶ浜 遊歩道から見下ろす。ボートも多い

遊歩道から見下ろす。ボートも多い ホームには大漁旗

ホームには大漁旗 宮古駅

宮古駅 駅前

駅前 車窓。漁港をかすめて

車窓。漁港をかすめて 道路より下の海辺に建つ浄土ヶ浜ターミナルビル

道路より下の海辺に建つ浄土ヶ浜ターミナルビル 車窓

車窓 浄土ヶ浜

浄土ヶ浜 遊歩道から見下ろす。ボートも多い

遊歩道から見下ろす。ボートも多い

もらいものの紙袋

もらいものの紙袋 「花と緑の街」「吸いがらの投げ捨てはやめましょう」

「花と緑の街」「吸いがらの投げ捨てはやめましょう」 「「美心」いっぱいの秋田市でお待ちしています」「新幹線の走る街」「たばこは秋田市内で買いましょう」

「「美心」いっぱいの秋田市でお待ちしています」「新幹線の走る街」「たばこは秋田市内で買いましょう」 「あなたの街です。自然です。」「吸いがらの投げ捨てはやめましょう。」

「あなたの街です。自然です。」「吸いがらの投げ捨てはやめましょう。」 「「美心」いっぱいの秋田市でお待ちしています。」

「「美心」いっぱいの秋田市でお待ちしています。」 このマーク

このマーク 1996年頃にたしか1万5千円で購入したVHSデッキの箱。左上にロゴ。「ビデオはビクター」が自信の現れ

1996年頃にたしか1万5千円で購入したVHSデッキの箱。左上にロゴ。「ビデオはビクター」が自信の現れ 今年1月

今年1月 VictorとJVCの間は「・」

VictorとJVCの間は「・」

なくなっている

なくなっている

これ食べた!

これ食べた! 「平成」まんじゅう?

「平成」まんじゅう? 上は明朝体、下はゴシック体

上は明朝体、下はゴシック体 千秋公園二の丸広場

千秋公園二の丸広場 上の突き当りで右に曲がる

上の突き当りで右に曲がる 上から見下ろす

上から見下ろす (再掲)ソリとはこういうもの

(再掲)ソリとはこういうもの こんな視点で滑ったはず。手すりがなく雪がもっとあれば今でも??

こんな視点で滑ったはず。手すりがなく雪がもっとあれば今でも?? (再掲)秋田市営バス添川線 下り蓬田上丁行き

(再掲)秋田市営バス添川線 下り蓬田上丁行き (再掲)右が川なのだが見えない

(再掲)右が川なのだが見えない だいたい同じ場所か?

だいたい同じ場所か? ズームして雄物大橋と風車(この時点でこんなにあったのか)

ズームして雄物大橋と風車(この時点でこんなにあったのか) 2000年10月。秋田大橋から撮影

2000年10月。秋田大橋から撮影 (再掲)裏返しに設置されている

(再掲)裏返しに設置されている 緑色が現在の橋の橋桁。その右向こうの白いトラスが当時現役の旧橋

緑色が現在の橋の橋桁。その右向こうの白いトラスが当時現役の旧橋 2000年撮影。今より帯色が薄い701系電車と盛岡色のキハ58形気動車

2000年撮影。今より帯色が薄い701系電車と盛岡色のキハ58形気動車 2001年撮影。急行よねしろ用キハ58 1502(臨時快速運用時の写真)

2001年撮影。急行よねしろ用キハ58 1502(臨時快速運用時の写真) 急行よねしろの座席。窓も開く

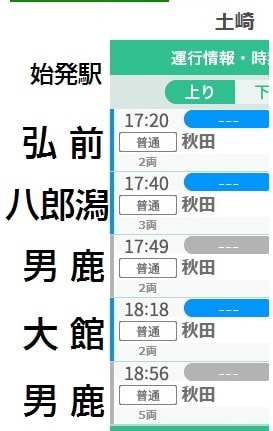

急行よねしろの座席。窓も開く 1つ手前の土崎駅の「どこトレ」画面に、各列車の始発駅を加筆

1つ手前の土崎駅の「どこトレ」画面に、各列車の始発駅を加筆 昭和のラジカセ!

昭和のラジカセ! 製造番号は消えてしまった?

製造番号は消えてしまった? 正面には「MR W 10」と見覚えあるロゴ

正面には「MR W 10」と見覚えあるロゴ

2両。しかもN11編成

2両。しかもN11編成