ついに平成が終わり令和へ。

軽い大みそかみたいな、不思議な気分。

平成の思い出でアップしたかったこともあるのですが、それはいずれまた…

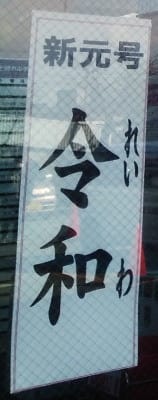

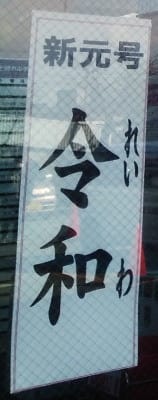

新元号が「令和」と発表された4月1日には、秋田市のイオン土崎港店の店頭に、その告知が張り出された。

(再掲)

(再掲)

その後、4月下旬に行くと…

張り紙が替わった

張り紙が替わった

掲示位置や紙のサイズと文字の配置も同じだが、書体が替わっていた。

以前は太い楷書の毛筆書体、今は太い明朝体。「れいわ」のふりがなは毛筆のまま。

1枚だけでないから、破れたとかではなさそう。

作り直した理由として考えられるのは、例によって「令」の下・最後2画が“「マ」か「卩」か”問題。

繰り返すが、手書き文字としてはどちらも間違いではないが、教育現場では「マ」であり、多くの毛筆フォントでも「マ」であり、これまでは手書きでは「マ」が一般的だったはず。「卩」は明朝体やゴシック体といった活字体のデザインであった。

ところが、4月1日の発表時の額の書は「卩」。

それを見た国民の中には、新元号「令和」は「卩」と書かなければいけないと、勘違いして思いこんでいるのか知らないけど、「卩」と書きたがる・表示したがる人が少なからず存在してしまっている。

イオン土崎港店の当初の楷書体は「マ」だったので、それを嫌ったものの(当初はありあわせの楷書体を使い)、「卩」の毛筆系のフォントはなかったので、太い明朝体で印刷し直したといったところではないだろうか。

次に老舗フォントメーカーの1つ「モトヤ」。

同社が4月23日に「「令和」発表記者会見での「令」の字形対応無償フォント提供のお知らせ」をリリースした。

これまでは「マ」でデザインされていた同社製の楷書のデジタルフォント3書体において、「卩」で表示できるようなアップデートを配布するというもの。

「無償」とあるが、アップデートが無料ということであり、有料の元のフォントは必要。

ちなみに、同社の教科書体と一部楷書体では、本対応はしない(マのまま)。

リリースには「記者会見で示された墨書の「令」の字形について、こちらの字形を印刷物に使用したい等の要望が数多く寄せられています。」とあり、それに応えたもの。

「令」だけでなく「「令」を部首に含む」21文字(または25文字)も「卩」になるそうで、つまり冷、玲、怜等々だろう。

アップデートの仕組みが書かれていないし知識もないので分からないが、これを適用すれば「マ」と「卩」が共存して使い分けられるということなのか、「マ」は表示できなくなり強制的に全部「卩」ということになるのか、どちらなんだろう。

前者ならともかく、後者だったら「マ」を使いたい人にはいい迷惑だ。

ちなみに、モリサワ、フォントワークス、字游工房といった他の国内著名フォントメーカーのホームページを見る限りでは、今のところ追随の動きはなさそう。

【2020年3月7日追記】このモトヤの「卩」のダウンロードは2020年3月いっぱいで終了。ダウンロード済みのものは、引き続き使える。

ホームページでは「新元号の発表以降、お客様からの要望にお応えする形で無償フォントの提供を行ってまいりましたが、ダウンロード開始から約1年が経過し、社会的役割を果たしたものとして終了する運びとなりました。」としている。

つまり、記者会見に便乗した一過性のブームに対応したということだったのか。(以上追記)

返す返すも、発表時には配慮して揮毫してほしかったし、「卩」派の人たちには考え直してほしい。

ところで、日本語の活字には、合字というのか組み文字というのか、1文字分のスペースに複数の文字を組み合わせて、記号のように扱われるものがある。「メートル」「ヘクタール」「株式会社」等。

共通規格の文字コードが割り当てられていて、フォントや機器(パソコンのOSなど)が違っても、基本的には互換性がある。

明治から平成までの各元号についても、2文字を横に並べて半角文字のようにしたものが設定されていた。

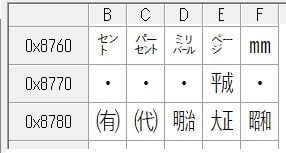

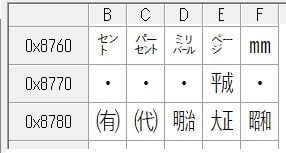

昔のワープロ専用機では「区点コード」と呼んだJIS規格の流れを汲んでいるのだと思うが、今のパソコンでも表示できる「シフトJIS」では、

抜粋

抜粋

1992(平成4)年に「ヘクトパスカル」に取って代わられた「ミリバール」なんてのが残っている。

シフトJISでは、明治、大正、昭和は順に並んでいて、「平成」だけ1つ上の行に置かれている。

これは、昭和の時点で「昭和」まで設定済みであり、「平成」を追加する時に前後に空きがなくて、ここにしたのだろう。

「令和」の合字はできるのか。

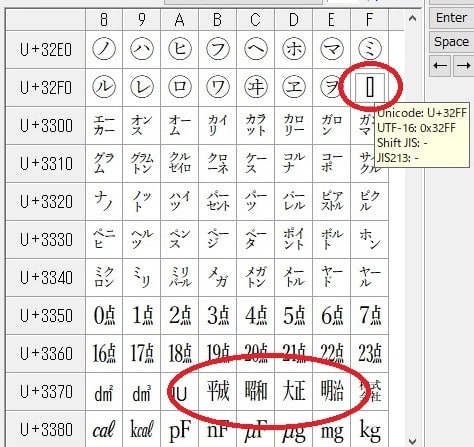

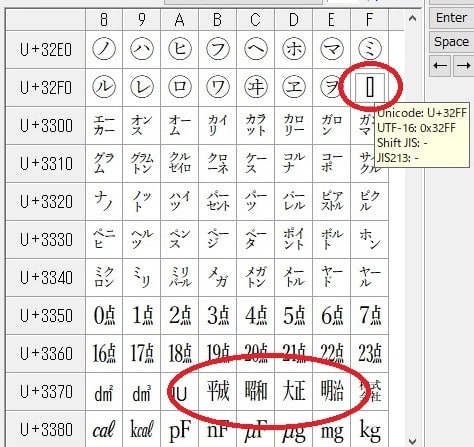

シフトJISでは不明だが、「Unicode」規格では、既に置き場所が決まっているとのこと。

抜粋

抜粋

Unicodeでは、平成、昭和、大正、明治ときれいに逆順に並べ替えたようだ。

でもここでも「令和」の場所はなかった。8行も上の、マル囲みカタカナの次の位置が「令和」になるとのこと。(「〇ン」がありそうな場所だけど、ないみたい)

あとは、各フォントのメーカーやデザイナーが、その場所に入れるべき合字を作ってくれるかどうか次第。

作られた暁には、パソコンのフォントでもアップデートが来るのだろうか。

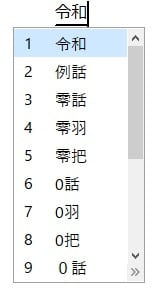

今回、文字コードを確認するに当たって、久々にMicrosoft IMEを使ってみた(Google日本語入力では文字コード表を表示できないようなので)。

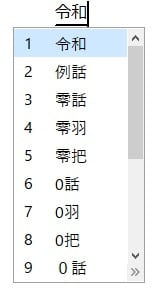

ついでなので「れいわ」で変換すると、

候補の最初に「令和」が出た!

候補の最初に「令和」が出た!

ここ1か月以上、Microsoft IMEはまったく使っていなかったはずなのに、いつの間にか新たな変換辞書を獲得していたようだ。

Microsoft IMEでは、変換キーを押さなくても、スマホのような予測変換が出てくるが、それにも「令和」はあった。ただ「あした」「らいねん」では、「平成31年5月1日」「平成32年」だった。

このパソコンで通常使っているGoogle日本語入力では、現時点で「令和」非対応。いつから変換できるのか、このまま使い続けてみよう。

ということで、ありがとう・さようなら平成。令和が良い時代でありますように。

【8月16日追記】8月16日に、Google日本語入力で「れいわ」や「らいねん」「きのう」等で令和に対応しているのに気付いた。「ことし」では「平成三十一年」「平成31年」「令和元年」が候補に出るが、「平成1年」はなし。合字も対応。

Windows、Macとも7月下旬頃に配布が始まったアップデートで、対応したとのこと。ネット上には「やっと」という声が多数。

軽い大みそかみたいな、不思議な気分。

平成の思い出でアップしたかったこともあるのですが、それはいずれまた…

新元号が「令和」と発表された4月1日には、秋田市のイオン土崎港店の店頭に、その告知が張り出された。

(再掲)

(再掲)その後、4月下旬に行くと…

張り紙が替わった

張り紙が替わった掲示位置や紙のサイズと文字の配置も同じだが、書体が替わっていた。

以前は太い楷書の毛筆書体、今は太い明朝体。「れいわ」のふりがなは毛筆のまま。

1枚だけでないから、破れたとかではなさそう。

作り直した理由として考えられるのは、例によって「令」の下・最後2画が“「マ」か「卩」か”問題。

繰り返すが、手書き文字としてはどちらも間違いではないが、教育現場では「マ」であり、多くの毛筆フォントでも「マ」であり、これまでは手書きでは「マ」が一般的だったはず。「卩」は明朝体やゴシック体といった活字体のデザインであった。

ところが、4月1日の発表時の額の書は「卩」。

それを見た国民の中には、新元号「令和」は「卩」と書かなければいけないと、勘違いして思いこんでいるのか知らないけど、「卩」と書きたがる・表示したがる人が少なからず存在してしまっている。

イオン土崎港店の当初の楷書体は「マ」だったので、それを嫌ったものの(当初はありあわせの楷書体を使い)、「卩」の毛筆系のフォントはなかったので、太い明朝体で印刷し直したといったところではないだろうか。

次に老舗フォントメーカーの1つ「モトヤ」。

同社が4月23日に「「令和」発表記者会見での「令」の字形対応無償フォント提供のお知らせ」をリリースした。

これまでは「マ」でデザインされていた同社製の楷書のデジタルフォント3書体において、「卩」で表示できるようなアップデートを配布するというもの。

「無償」とあるが、アップデートが無料ということであり、有料の元のフォントは必要。

ちなみに、同社の教科書体と一部楷書体では、本対応はしない(マのまま)。

リリースには「記者会見で示された墨書の「令」の字形について、こちらの字形を印刷物に使用したい等の要望が数多く寄せられています。」とあり、それに応えたもの。

「令」だけでなく「「令」を部首に含む」21文字(または25文字)も「卩」になるそうで、つまり冷、玲、怜等々だろう。

アップデートの仕組みが書かれていないし知識もないので分からないが、これを適用すれば「マ」と「卩」が共存して使い分けられるということなのか、「マ」は表示できなくなり強制的に全部「卩」ということになるのか、どちらなんだろう。

前者ならともかく、後者だったら「マ」を使いたい人にはいい迷惑だ。

ちなみに、モリサワ、フォントワークス、字游工房といった他の国内著名フォントメーカーのホームページを見る限りでは、今のところ追随の動きはなさそう。

【2020年3月7日追記】このモトヤの「卩」のダウンロードは2020年3月いっぱいで終了。ダウンロード済みのものは、引き続き使える。

ホームページでは「新元号の発表以降、お客様からの要望にお応えする形で無償フォントの提供を行ってまいりましたが、ダウンロード開始から約1年が経過し、社会的役割を果たしたものとして終了する運びとなりました。」としている。

つまり、記者会見に便乗した一過性のブームに対応したということだったのか。(以上追記)

返す返すも、発表時には配慮して揮毫してほしかったし、「卩」派の人たちには考え直してほしい。

ところで、日本語の活字には、合字というのか組み文字というのか、1文字分のスペースに複数の文字を組み合わせて、記号のように扱われるものがある。「メートル」「ヘクタール」「株式会社」等。

共通規格の文字コードが割り当てられていて、フォントや機器(パソコンのOSなど)が違っても、基本的には互換性がある。

明治から平成までの各元号についても、2文字を横に並べて半角文字のようにしたものが設定されていた。

昔のワープロ専用機では「区点コード」と呼んだJIS規格の流れを汲んでいるのだと思うが、今のパソコンでも表示できる「シフトJIS」では、

抜粋

抜粋1992(平成4)年に「ヘクトパスカル」に取って代わられた「ミリバール」なんてのが残っている。

シフトJISでは、明治、大正、昭和は順に並んでいて、「平成」だけ1つ上の行に置かれている。

これは、昭和の時点で「昭和」まで設定済みであり、「平成」を追加する時に前後に空きがなくて、ここにしたのだろう。

「令和」の合字はできるのか。

シフトJISでは不明だが、「Unicode」規格では、既に置き場所が決まっているとのこと。

抜粋

抜粋Unicodeでは、平成、昭和、大正、明治ときれいに逆順に並べ替えたようだ。

でもここでも「令和」の場所はなかった。8行も上の、マル囲みカタカナの次の位置が「令和」になるとのこと。(「〇ン」がありそうな場所だけど、ないみたい)

あとは、各フォントのメーカーやデザイナーが、その場所に入れるべき合字を作ってくれるかどうか次第。

作られた暁には、パソコンのフォントでもアップデートが来るのだろうか。

今回、文字コードを確認するに当たって、久々にMicrosoft IMEを使ってみた(Google日本語入力では文字コード表を表示できないようなので)。

ついでなので「れいわ」で変換すると、

候補の最初に「令和」が出た!

候補の最初に「令和」が出た!ここ1か月以上、Microsoft IMEはまったく使っていなかったはずなのに、いつの間にか新たな変換辞書を獲得していたようだ。

Microsoft IMEでは、変換キーを押さなくても、スマホのような予測変換が出てくるが、それにも「令和」はあった。ただ「あした」「らいねん」では、「平成31年5月1日」「平成32年」だった。

このパソコンで通常使っているGoogle日本語入力では、現時点で「令和」非対応。いつから変換できるのか、このまま使い続けてみよう。

ということで、ありがとう・さようなら平成。令和が良い時代でありますように。

【8月16日追記】8月16日に、Google日本語入力で「れいわ」や「らいねん」「きのう」等で令和に対応しているのに気付いた。「ことし」では「平成三十一年」「平成31年」「令和元年」が候補に出るが、「平成1年」はなし。合字も対応。

Windows、Macとも7月下旬頃に配布が始まったアップデートで、対応したとのこと。ネット上には「やっと」という声が多数。

私自身、小学校の漢字ドリルで覚えた「令」は、三画目が「ヽ」、その下は「マ」でした。

その後ワープロの普及で、明朝体やゴシック体の「令」(三画目が「ー」、その下が「卩」)が出てきた際は、「習った書き方と違う」と思ったものです。

今回揮毫の「令和」は、美しく読みやすい字で好感が持てる反面、「令」の三画目が「ヽ」、その下が「卩」となっており、字体(正字)としてはあり得ないものなのではないか、という疑問があります。

三画目を「ヽ」とするならその下は「マ」、「ー」なら「卩」となるべきで、今回揮毫の「ヽ」と「卩」の組み合わせはどうなのだろうと思いました。

先ほど仙台市内の八百屋で見かけた手書きの「令」や、テレビで見たお祝いムードの現場で書かれていた「令」も、「ヽ」と「卩」の組み合わせでした。

これらは、今回揮毫を見た影響からなのか、それとは関係なくもともとこのように書いていた人たちが一定数いたのか分かりませんが、気になる現象です。

言われて思い出したのが「今」です。これは学校で習う楷書も活字体も横棒「ー」で「ラ」ですが、手書きで「ヽ」とする人も一定数いると思います。「令」と逆ですが同じようなことなのでしょうか…

結局は、文字を書く時、小学校で習った等々細かいことは気にしない日本人もそれなりにいて、今回は「お手本」を見せられて影響されてしまったということかもしれません。

そういう人たちは、今後、日常生活で書類にボールペンで記入する時など、どのように「令和」を書くのか気になるところです。

昨日の段階で私なりに分かったことをまとめてみます。

1.

楷書の書き方の参考書(お手本書)によっては、三画目を「ー」としその下を「マ」としている「令」や、三画目を「ヽ」とし「フ」としている「今」が、一部に見られた。これらは、このブログ内でも指摘されている「小学校で教えられている書き方」とは違う。

2.

現在活字体で一般的な、三画目を「ー」としその下を「卩」とする「令」の出所は、古く中国で書かれていた隷書と思われる。

3.

出所と思われる複数の隷書も参照したが、どれも三画目を「ー」としその下を「卩」とする「令」で、今回揮毫のような、三画目を「ヽ」としその下を「卩」とするものは見つけられなかった。

以上、私なりの調べで不足もあるかと思いますが、現段階では「今回揮毫の「令」は、隷書体を基本とはしているが、三画目が「ヽ」という筆運びがされており、今回揮毫者独自の書体ではないか」というのが私の(仮)結論です。

今回揮毫者が揮毫される際、標準的な楷書である「ヽ」と「マ」の「令」も検討した上で敢えて「ヽ」と「卩」の書体で書いたのか、標準的な楷書体も含め複数の書体で書いたが、関係者が「ヽ」と「卩」のものを選んで発表したのか、そんなことを考える余裕すらなく閣議決定から発表に至ったのか、事情は分かりませんが、その後一般国民に書き方についての混乱(?)を与えうる文字が、意図的ではなかったにしろ選ばれてしまった、とも言えると思います。

今朝のワイドショーで、「そういえば今のところ、手書きで「令和」と書いたことがなかった」といった話題がありましたが、今後日常生活で書く機会があるとすれば、多くが官公庁や企業等との書類のやり取りではないでしょうか。

書類では明朝体やゴシック体が多く使われるので、一般の方が目にする「令和」は必然的に「ー」と「卩」のものが多くなり、「ー」と「卩」の「令和」が社会生活で多く書かれていきそうな気がします。

ただ、三画目を「ー」と伸ばすより「ヽ」としたほうが、次の「卩」の画に繋がりやすい(楽に書ける)ことと、今回発表時の揮毫のイメージもあり、「ヽ」と「卩」の「令和」も根強く書かれていくのでは、と想像しています。

答えになりそうなサイトがありました。

もしリンクを貼るのが不適切でしたら、お手数ですが当コメントを削除くださいますようお願いいたします。

・文化庁の指針

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/joyokanjihyo_sakuin/table_42_re.html

番号「2087」の「令」参照。

リンク先PDFの「Q&A」「Q42」を見ると、金融機関窓口で「ヽ」「マ」の「令」を書いたところ、「ー」「卩」のものに書き直させられたお話がありました。

・令和の「令」、正しい書き方とは?

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1904/04/news034.html

《引用》

書きやすさからすると、〈令〉の第3画と第5画はともに〈丶〉で書く習慣が中国の唐時代から一般的になって現在に至っている。それを第3画を〈一〉、第5画を〈I〉で書くのは後漢時代に使われていた隷書体(れいしょたい)の名残(なご)りだそうだ。会見で掲げられていた書体も、隷書のデザイン性を多分に取り入れた結果の書体なのだという。

《引用》

隷書とは約1900年前の後漢時代に使われていた字体だ。隷書での「令」は3画目が横棒、5画目は縦棒になっている。一方、南北朝時代から隋時代への移行期には3画目が少し斜めになっている。最後に唐時代以降の楷書体では先述したように3、5画目がともに〈丶〉と書かれている。

「唐の時代にいわゆる楷書が確立しました。当時の日本は奈良時代だったわけですから、ここから日本の書道がスタートしたということです。ところがその後、『古いほど正しい』という考え方が広まった時期があり、隷書の書体を取り入れながら明朝体がデザインされてしまいました。

《引用》

「『令』の5画目を〈丶〉で書く方が、手書きでは、よりスピーディーに書けますよね? 手書きで書きやすいように書体が発展をしてきたわけです。余程の事情があるときは、隷書や移行期の書体のような書き方をしますが、一般的には楷書で書きます。それが千数百年経った今でも続いているのです。

本件以前から、手書きと活字でどうしてここまで形が違うのか、不思議でした。隷書が由来である活字(明朝体)の形のほうが、先だったのですね。しんにょうも両者でだいぶ違いますが、やはり活字のほうが隷書に近いと思います。

となると、日常生活の手書き文字で、「学校で習った形」を忠実に再現する必要があるのかということになりますが、忠実にすればしたで、金融機関での窓口のやり取りのような“過剰反応”もあり。(そういう対応をする人は活字もしくは人によって形が違う、しんにょうや「さ、き、そ、ゆ、ふ」なんかはどうとらえるのでしょうかね。)

個人的感覚ですが、手書きで「卩」の令は書きづらく、やはり「マ」がいちばんだと思いますが、「それは略字だ」などと言い出す人も出てしまうかもしれません。

文化庁が示すような、字形に許容範囲・多様性があるのは当然ですが、そのことを広く周知してもらいたいです。