秋田ニューシティの思い出、いよいよ最終回。※前回3回目。

完全無断撮影で恐縮ですが、貴重な内部。

2002年ダイエー末期の4階の売り場配置図に、1階の出入口など加筆したものを示す。

右が北、下が大町通り側

右が北、下が大町通り側

上の図右下、北東角が前回のエレベーター。建物に対して斜めなのが分かる。

まずは階段。東辺の北側と南側の2か所にあった。冒頭の図では、2つの階段の大きさが違って見えるが、同じサイズだったと思う。

商業施設の階段は、避難階段の役目を兼ねる場合もあるはずで、基準みたいなのがあるのだろう。ニューシティと同じ構造の階段は、よく見かけると思う。フォンテAKITA(以前イトーヨーカドー秋田店が入居)、イオン秋田中央店(秋田サティ)、イトーヨーカドー弘前店、ヒロロ(以前ダイエー弘前店が入居)と同じ作り。【7月23日追記・フォンテは西側の階段だけがその構造。東側は一般的な1本道の階段】

前後の時代は知らないが、少なくとも1980年代から1990年代半ばまでは、主流だったのではないだろうか。

その造りを指す用語があるのか知らないし、文章では上手く説明できない(写真を見てください)が、「左右対称」のデザイン。

上がる時は、踊り場までは1本(幅が広くて中央にも手すりがある場合が多い)。踊り場で方向転換すると、左右に半分の幅2本に分かれて、上の階へ。単純なジグザクの階段を2つくっつけた感じか。造るのが手間で、場所を取るが、狭苦しさはない。

造りは同じ各商業施設でも、階段の位置はそれぞれで違うようだ。

「階段室」のように売り場と隔離するように配置する場合と、売り場と一体化させ(実際には防火シャッターがあるだろうけど)目立つように配置する場合。

2か所階段があるイオン秋田中央店では、2つとも階段室風。お客様はエスカレーターをお使いくださいということか。

フォンテ秋田も2か所だが、東側はエレベーター横の階段室的位置、西側は入り口を入った横の見える位置と、使い分けている。イトーヨーカドー弘前店もそんな感じ(エレベーター横とバスターミナル側)で、チェーンの方針みたいなのもあるのかも。

この2店は、階段やその壁の色はどれも白系統でまとめられている。となると困るのが、どっちがどっちか、例えば「トイレは階段のそば」と記憶していても、どっちの階段か迷うことがあること。

秋田ニューシティは、ヨーカドー同様に2つの設置環境が違った。

北側はエレベーター向かいの開放的な場所。1階では北寄り入口から入って、右前方。

南側が階段室風。日本銀行秋田支店際、南寄り入口の左ではあるが、少し距離があって、通路を抜けて左側に階段。

さらに大きな特徴があって、2つの階段を取り違えることは(常連客としては)絶対になかった。なぜなら…

北側

北側

写真では北側が暗く、南側が明るく写ってしまったが、実際の感覚としては逆だった。

南側

南側

床の色が、明らかに違ったから。

北側はベージュ系の落ち着いた色合い。南側は若干朱色がかった赤で、壁際や手すりの支柱が埋まっている部分は、白くなっている。

以前の記事の通り、秋田ニューシティでは、当初の外壁やエレベーターの扉など、ダイエーのイメージカラーを意識したのか、赤~オレンジ色が使われていた。目立たない側とはいえ南の階段もその1つなのだろうか。こんな赤い階段なんて、ほかにあるかな。

写真で気付いた発見。

ベージュの手すりや白い壁は、南北共通だった。踊り場の照明の下に「ご案内」掲示板が2つあるのも同じ(その上の照明は南のほうが多い)。

踊り場の角の壁の形状が違う。北側ではきれいにカーブを描いているが、南側ではそこが角を落とした直線。目立たない側は工事費を節約したのでしょう。

各フロアとも売り場は、基本的に東半分がテナント、西半分がダイエー直営だったので、階段はどちらもテナント側。

個人的に印象深い階段付近の光景は、北側では、地下はクリーニング屋、2階が辻兵の呉服の店、4階がレコード屋。南側は、地下はフードコートの近くだったことになるが、明確に思い出せない。4階は書店と時計店の間の通路を入っていった所。

南側の階段で特徴的なのは、上り口の幅が広い階段と向き合って、トイレがあったこと。階段とトイレが隣り合ったり、踊り場にあったりすることは多いが、相対する配置は知る限りではニューシティだけ。

トイレは、出入口は男女共通で、入ってすぐで左・南が女性、右が男性と分かれていた。

最近は入口から男女分けるトイレが多いが、昔よりは狭めで、中に角があって、出る人と入る人が鉢合わせすることがある。その点、ニューシティのトイレは良かったと思う。

階段の下、トイレ共通出入口の横には、ベンチがあった。

あと、開店から何年か経ってからだと思う。1985年頃かもしれない。ベンチのそば、トイレ入口の左に冷水機(ウォータークーラー。床置き・水道管直結でペダルを踏むかボタンを押すと、ピューっと吐水するやつ)が置かれた。初めて冷水機を知ったのがニューシティだった。イトーヨーカドー秋田店(フォンテ)には今もあるかな?

フロアから踊り場方向。この背後がトイレ

フロアから踊り場方向。この背後がトイレ

踊り場からフロア方向。右が売り場方向、左は非常口だった

踊り場からフロア方向。右が売り場方向、左は非常口だった

通路の奥、独特な色、トイレ、マイナーな階段という条件のせいか、南側階段は暗いような避けたいような気持ちがなくもなかった。けど、わりと使った思い出もある。

あと、弘前のヒロロの階段に行くと、若干ながらニューシティの階段に通ずるものを感じてしまう。当初の核テナントがダイエーで、玄関から少し左側に行って階段室、階段近くにトイレという構造が似てはいるが、築年数が10年以上後で、色やトイレの配置は違うので、先入観かもしれないけれど。

さらに、改めて写真を見て感じたこと。

商業施設の階段としては、段数が多そうで、上下方向の空間が広く見える。1段ごとの高さとか、階段の傾斜角度は、他の商業施設の階段と大差ないはず。

数えてみた。※同じビル内でも、階によって1~2段程度の差があるらしいのが分かった。

秋田ニューシティは、1フロア分が32段程度(踊り場をはさんで16+16)。明らかに天井が低い、秋田OPAでは26段ほど。フォンテAKITAは29段。イオン秋田中央店は28段。

やはりニューシティは若干、段が多い。つまり天井が高かったようだ。以上階段。

ニューシティで象徴的だったのが1階と2階の東側中央寄り。1階は「インナープラザ」という広場で、2階までの吹き抜けであった。

インナープラザという名前は、公式にはある程度使われていたが、身の回りの人たちは「広場」と呼んでいたと思う。客としては、使わないが通用はする名称という感じ。

2009年11月。2階東側から中央方向

2009年11月。2階東側から中央方向

向こうにエスカレーターがある。

この時のインナープラザでは、辻兵によるお歳暮ギフトコーナーが特設されていたようだ。

上の写真で左奥(南西)にはディッパーダン、右奥(北西)には公衆電話2台(ボックスではなく台に並べて)があったが、この時点でどちらもなくなっていた。また、左手前(南東)にはインフォメーションカウンター・プレイガイドがあった(後の写真参照)。

上の写真、記憶にあるインナープラザと違うと思われるかたもおられよう。

ダイエー撤退後のリニューアルで、だいぶ手が加えられているから。

モノクロながら貴重な当初の写真は、2011年6月6日の「二〇世紀ひみつ基地」「1981「ダイエー秋田店・秋田ニューシティ」オープン(http://20century.blog2.fc2.com/blog-entry-797.html)」に出ている。

ただし、この部分では耐震補強材などは入っていなそうで、天井や柱など骨組みはリニューアル前と変わっていないと思われるので、サイズは変わらない。

上の写真正面に、格子状の太い柱のようなものがある(格子の間は鏡)。ここがインナープラザの正面。

リニューアル前のここは、からくり時計があった。てっぺんにアナログ時計(セイコー製で文字盤はローマ数字だったはず)があり、毎正時にチャイムの音色とともに、その下に大きくはない人形が何体か現れて、動く(鐘を鳴らす動作をする?)感じだったと思う。

色はベージュやこげ茶など(時計の文字盤と針もそんな色)暗めで、人形は無機質な感じ。幼稚園児の僕は、そういう全体の雰囲気、見上げるような高さ、キンキンカンカンけっこう大きな音で鳴り響くチャイムの音に、恐怖を感じた思い出がある。

写真では、床は白くて明るいが、そこも当初はもっと落ち着いた色合いだったと思う。

インナープラザの広い部分を使って、写真展・作品展のような催しがされることもあった。お歳暮コーナーみたいなのは、ダイエー時代にはなかったかもしれない(4階に催事コーナーがあった)。

さらに時計の下には、少し高くなったステージがあって、ステージイベントが開催されることもあった。

南西から北東方向。この左がエスカレーター・下にディッパーダン跡

南西から北東方向。この左がエスカレーター・下にディッパーダン跡

↑2階の真正面にはオレンジ色のエレベーター扉が見える。

拡大

拡大

下のインナープラザの片隅には丸いテーブルと椅子があって、そこで談笑や勉強する若者がいる。

催事がない通常時は、もっと広場中央寄りに置かれていたはず。リニューアル前は、円柱の柱を囲む円形の木製(?)のベンチもあったと思う。

北西から南東方向。右がエスカレーター、下に公衆電話跡

北西から南東方向。右がエスカレーター、下に公衆電話跡

拡大

拡大

1階の奥のほうは、日銀側の出入口がすぐ。その手前にインフォメーション。2階のこの位置にイタリアントマトのカフェがあったのか(記憶では北側だと思っていた)。

2階。すりガラスの外が吹き抜け

2階。すりガラスの外が吹き抜け

2階はエスカレーターを除く3辺が吹き抜けに面した通路になっていて、見下ろすことができた。

記憶では、インナープラザの吹き抜けは完全な円形だと思っていた。しかし、写真の通り、北辺は直線だった。エスカレーターや時計を設置し、通路でないため、そういう形になったのだろう。吹き抜けがある分、2階の通路は狭いような気がしていたが、写真を見るとけっこう広い。

通路外側は、イタトマや辻兵などのテナントだが、この時点では撤退したものもあった。

商業施設に吹き抜けのイベント会場を設けるのは、時代を問わずあるところにはあるが、秋田市内ではイオンモール秋田の3階まで吹き抜けの「セントラルコート」が有名。ほかにはあまりなさそう。ニューシティのインナープラザは時代を先取りしていたのかも。

エスカレーターについて。上のほうに少しだけ写っているように、中央部南北方向に1セットのみ。

通常の2人並列で、ベルトは階段の手すりと同じような濃いベージュ。

当時のジャスコやヨーカドーでは、乗り降り口でステップの下が緑色に光っていた。「ステップ下照明」という三菱電機のオプションらしい。ニューシティにはなく、エレベーターからすると日立製?

1階では北側の小さい入り口から入って、まっすぐがエスカレーター。北側は2階への乗り口と、地下からの降り口。北側玄関から地下へ降りるには、南のディッパーダン側へ回りこむ。

末期(リニューアル後もしくはそれよりも前)以外は、1階の北入口から北側エスカレーターの辺りで、いつも音楽が流れていた。ニューシティ内のほかの場所では聞いた覚えはなく、音の発生源が分からなかった。いつも同じクラシック曲で、ヴィヴァルディのいわゆる「四季」から「秋」第1楽章が流れていたと思う。正月だけは宮城道雄「春の海」に替わるけれど、その他季節問わず。

その他思い出。

・初期には、北側出入口の外付近がドブ臭いことがあった。あとたしか地下のトイレも?

・小学校2年生の社会科見学(当時は生活科がなく、小1から理科社会)で、ニューシティというかダイエー地下食品売り場を訪れた。開店前の動かないエスカレーターを上った。同時に、近くのせきや商店も見学。

・秋田ケーブルテレビがインターネットプロバイダサービスを開始した頃、インナープラザ公衆電話前で特設カウンターを設置していて、そこで加入を申しこんだ。【19日コメントで思い出したので追記】時計下のステージ右側では、多画面ディスプレイを置いて、ケーブルテレビの多チャンネルを放映する紹介ブースが常設されていた。

【19日コメントで思い出したので追記】・イタリアントマトは、辻兵系列の「株式会社エル・アンド・デー」が運営(現在も存続)。この企業は1981年4月に設立されており、ニューシティオープンと同時にイタトマを出店させる意向だったようだ。当時はケーキがでっかいのに驚いたものだ(近年は少し小さくなった)。

徒歩圏内の者にとって、派手な思い出はないけれど、秋田ニューシティ・ダイエー秋田店は、身近で暮らしに欠かせない存在であった。

開店時には、地元商店街(通町や大町)からの反発もあったようだが、営業中は、ある程度共存できていたと思う。当時大型商業施設が多かった秋田駅前~広小路の客を、ある程度大町周辺に呼びこむ役割を果たせていたと思う。

ニューシティの開業とその後に関わっている辻兵・辻家にとって、大町は創業から代々営業してきた土地でもある。地元の老舗として、地域経済を活発にする役目と責任も、ニューシティによって果たしてくれていたと思う。

秋田ニューシティの閉鎖・解体は、人口減、当時の日本経済の衰退、ダイエーの業績不振もあって、タイミングは悪かったと思う。辻兵の努力では限界だったのだろう。2008年に、5代目・辻 兵吉氏が亡くなったことも影響するかも。

更地になった跡地は、新文化施設候補地になったものの、辻家側が断ったのが2016年。その報道では、「民間での利用計画に充てたい」「今すぐ進める具体的な計画があるわけではないが、(略)民間で活用するのが望ましいと判断した」とのコメントで、期待したのだけど、もう5年になる。秋田駅前は官民挙げて活性化が進んでいるというのに、旭川の西側は…

何かやるより、空き地として所有し続けて、駐車場で貸すぐらいが、確実で安全という判断なのだろうか。誰かに売ってマンションが建ってしまったりするのも、惜しい気はするけれど。

自分(たち)で活用すると決めた以上、地域全体のことも考えて、なんとかして盛り上げていく責任も、秋田経済界を代表する辻さんにはあるようにも思う。

私有地に部外者が口出しする資格はないのだが、往時の街のにぎわいとそれが辻家の力でもあったことを知る者としては、辻さんにがんばってほしい、何とかしてほしい、何かやってくれるのではと、願ったり期待したりする気持ちは、まだ消えていないですよ。

オープン40年後・解体10年後の姿

オープン40年後・解体10年後の姿

北辺で90メートル、東辺で70メートルほどの敷地。これっぽっちの場所にあれだけのものがあったのはちょっと信じられないし、ここにたくさんの人と物が集まってにぎわっていたのは遠い昔の話になった。

40年前、40年後のここがこうなっているとは、誰が想像できただろうか。秋田ニューシティオープンから50年となる、10年後・2031年、ここはどうなっているだろう。

※2024年にここの一部に新たな用途ができた。

完全無断撮影で恐縮ですが、貴重な内部。

2002年ダイエー末期の4階の売り場配置図に、1階の出入口など加筆したものを示す。

右が北、下が大町通り側

右が北、下が大町通り側上の図右下、北東角が前回のエレベーター。建物に対して斜めなのが分かる。

まずは階段。東辺の北側と南側の2か所にあった。冒頭の図では、2つの階段の大きさが違って見えるが、同じサイズだったと思う。

商業施設の階段は、避難階段の役目を兼ねる場合もあるはずで、基準みたいなのがあるのだろう。ニューシティと同じ構造の階段は、よく見かけると思う。フォンテAKITA(以前イトーヨーカドー秋田店が入居)、イオン秋田中央店(秋田サティ)、イトーヨーカドー弘前店、ヒロロ(以前ダイエー弘前店が入居)と同じ作り。【7月23日追記・フォンテは西側の階段だけがその構造。東側は一般的な1本道の階段】

前後の時代は知らないが、少なくとも1980年代から1990年代半ばまでは、主流だったのではないだろうか。

その造りを指す用語があるのか知らないし、文章では上手く説明できない(写真を見てください)が、「左右対称」のデザイン。

上がる時は、踊り場までは1本(幅が広くて中央にも手すりがある場合が多い)。踊り場で方向転換すると、左右に半分の幅2本に分かれて、上の階へ。単純なジグザクの階段を2つくっつけた感じか。造るのが手間で、場所を取るが、狭苦しさはない。

造りは同じ各商業施設でも、階段の位置はそれぞれで違うようだ。

「階段室」のように売り場と隔離するように配置する場合と、売り場と一体化させ(実際には防火シャッターがあるだろうけど)目立つように配置する場合。

2か所階段があるイオン秋田中央店では、2つとも階段室風。お客様はエスカレーターをお使いくださいということか。

フォンテ秋田も2か所だが、東側はエレベーター横の階段室的位置、西側は入り口を入った横の見える位置と、使い分けている。イトーヨーカドー弘前店もそんな感じ(エレベーター横とバスターミナル側)で、チェーンの方針みたいなのもあるのかも。

この2店は、階段やその壁の色はどれも白系統でまとめられている。となると困るのが、どっちがどっちか、例えば「トイレは階段のそば」と記憶していても、どっちの階段か迷うことがあること。

秋田ニューシティは、ヨーカドー同様に2つの設置環境が違った。

北側はエレベーター向かいの開放的な場所。1階では北寄り入口から入って、右前方。

南側が階段室風。日本銀行秋田支店際、南寄り入口の左ではあるが、少し距離があって、通路を抜けて左側に階段。

さらに大きな特徴があって、2つの階段を取り違えることは(常連客としては)絶対になかった。なぜなら…

北側

北側写真では北側が暗く、南側が明るく写ってしまったが、実際の感覚としては逆だった。

南側

南側床の色が、明らかに違ったから。

北側はベージュ系の落ち着いた色合い。南側は若干朱色がかった赤で、壁際や手すりの支柱が埋まっている部分は、白くなっている。

以前の記事の通り、秋田ニューシティでは、当初の外壁やエレベーターの扉など、ダイエーのイメージカラーを意識したのか、赤~オレンジ色が使われていた。目立たない側とはいえ南の階段もその1つなのだろうか。こんな赤い階段なんて、ほかにあるかな。

写真で気付いた発見。

ベージュの手すりや白い壁は、南北共通だった。踊り場の照明の下に「ご案内」掲示板が2つあるのも同じ(その上の照明は南のほうが多い)。

踊り場の角の壁の形状が違う。北側ではきれいにカーブを描いているが、南側ではそこが角を落とした直線。目立たない側は工事費を節約したのでしょう。

各フロアとも売り場は、基本的に東半分がテナント、西半分がダイエー直営だったので、階段はどちらもテナント側。

個人的に印象深い階段付近の光景は、北側では、地下はクリーニング屋、2階が辻兵の呉服の店、4階がレコード屋。南側は、地下はフードコートの近くだったことになるが、明確に思い出せない。4階は書店と時計店の間の通路を入っていった所。

南側の階段で特徴的なのは、上り口の幅が広い階段と向き合って、トイレがあったこと。階段とトイレが隣り合ったり、踊り場にあったりすることは多いが、相対する配置は知る限りではニューシティだけ。

トイレは、出入口は男女共通で、入ってすぐで左・南が女性、右が男性と分かれていた。

最近は入口から男女分けるトイレが多いが、昔よりは狭めで、中に角があって、出る人と入る人が鉢合わせすることがある。その点、ニューシティのトイレは良かったと思う。

階段の下、トイレ共通出入口の横には、ベンチがあった。

あと、開店から何年か経ってからだと思う。1985年頃かもしれない。ベンチのそば、トイレ入口の左に冷水機(ウォータークーラー。床置き・水道管直結でペダルを踏むかボタンを押すと、ピューっと吐水するやつ)が置かれた。初めて冷水機を知ったのがニューシティだった。イトーヨーカドー秋田店(フォンテ)には今もあるかな?

フロアから踊り場方向。この背後がトイレ

フロアから踊り場方向。この背後がトイレ 踊り場からフロア方向。右が売り場方向、左は非常口だった

踊り場からフロア方向。右が売り場方向、左は非常口だった通路の奥、独特な色、トイレ、マイナーな階段という条件のせいか、南側階段は暗いような避けたいような気持ちがなくもなかった。けど、わりと使った思い出もある。

あと、弘前のヒロロの階段に行くと、若干ながらニューシティの階段に通ずるものを感じてしまう。当初の核テナントがダイエーで、玄関から少し左側に行って階段室、階段近くにトイレという構造が似てはいるが、築年数が10年以上後で、色やトイレの配置は違うので、先入観かもしれないけれど。

さらに、改めて写真を見て感じたこと。

商業施設の階段としては、段数が多そうで、上下方向の空間が広く見える。1段ごとの高さとか、階段の傾斜角度は、他の商業施設の階段と大差ないはず。

数えてみた。※同じビル内でも、階によって1~2段程度の差があるらしいのが分かった。

秋田ニューシティは、1フロア分が32段程度(踊り場をはさんで16+16)。明らかに天井が低い、秋田OPAでは26段ほど。フォンテAKITAは29段。イオン秋田中央店は28段。

やはりニューシティは若干、段が多い。つまり天井が高かったようだ。以上階段。

ニューシティで象徴的だったのが1階と2階の東側中央寄り。1階は「インナープラザ」という広場で、2階までの吹き抜けであった。

インナープラザという名前は、公式にはある程度使われていたが、身の回りの人たちは「広場」と呼んでいたと思う。客としては、使わないが通用はする名称という感じ。

2009年11月。2階東側から中央方向

2009年11月。2階東側から中央方向向こうにエスカレーターがある。

この時のインナープラザでは、辻兵によるお歳暮ギフトコーナーが特設されていたようだ。

上の写真で左奥(南西)にはディッパーダン、右奥(北西)には公衆電話2台(ボックスではなく台に並べて)があったが、この時点でどちらもなくなっていた。また、左手前(南東)にはインフォメーションカウンター・プレイガイドがあった(後の写真参照)。

上の写真、記憶にあるインナープラザと違うと思われるかたもおられよう。

ダイエー撤退後のリニューアルで、だいぶ手が加えられているから。

モノクロながら貴重な当初の写真は、2011年6月6日の「二〇世紀ひみつ基地」「1981「ダイエー秋田店・秋田ニューシティ」オープン(http://20century.blog2.fc2.com/blog-entry-797.html)」に出ている。

ただし、この部分では耐震補強材などは入っていなそうで、天井や柱など骨組みはリニューアル前と変わっていないと思われるので、サイズは変わらない。

上の写真正面に、格子状の太い柱のようなものがある(格子の間は鏡)。ここがインナープラザの正面。

リニューアル前のここは、からくり時計があった。てっぺんにアナログ時計(セイコー製で文字盤はローマ数字だったはず)があり、毎正時にチャイムの音色とともに、その下に大きくはない人形が何体か現れて、動く(鐘を鳴らす動作をする?)感じだったと思う。

色はベージュやこげ茶など(時計の文字盤と針もそんな色)暗めで、人形は無機質な感じ。幼稚園児の僕は、そういう全体の雰囲気、見上げるような高さ、キンキンカンカンけっこう大きな音で鳴り響くチャイムの音に、恐怖を感じた思い出がある。

写真では、床は白くて明るいが、そこも当初はもっと落ち着いた色合いだったと思う。

インナープラザの広い部分を使って、写真展・作品展のような催しがされることもあった。お歳暮コーナーみたいなのは、ダイエー時代にはなかったかもしれない(4階に催事コーナーがあった)。

さらに時計の下には、少し高くなったステージがあって、ステージイベントが開催されることもあった。

南西から北東方向。この左がエスカレーター・下にディッパーダン跡

南西から北東方向。この左がエスカレーター・下にディッパーダン跡↑2階の真正面にはオレンジ色のエレベーター扉が見える。

拡大

拡大下のインナープラザの片隅には丸いテーブルと椅子があって、そこで談笑や勉強する若者がいる。

催事がない通常時は、もっと広場中央寄りに置かれていたはず。リニューアル前は、円柱の柱を囲む円形の木製(?)のベンチもあったと思う。

北西から南東方向。右がエスカレーター、下に公衆電話跡

北西から南東方向。右がエスカレーター、下に公衆電話跡 拡大

拡大1階の奥のほうは、日銀側の出入口がすぐ。その手前にインフォメーション。2階のこの位置にイタリアントマトのカフェがあったのか(記憶では北側だと思っていた)。

2階。すりガラスの外が吹き抜け

2階。すりガラスの外が吹き抜け2階はエスカレーターを除く3辺が吹き抜けに面した通路になっていて、見下ろすことができた。

記憶では、インナープラザの吹き抜けは完全な円形だと思っていた。しかし、写真の通り、北辺は直線だった。エスカレーターや時計を設置し、通路でないため、そういう形になったのだろう。吹き抜けがある分、2階の通路は狭いような気がしていたが、写真を見るとけっこう広い。

通路外側は、イタトマや辻兵などのテナントだが、この時点では撤退したものもあった。

商業施設に吹き抜けのイベント会場を設けるのは、時代を問わずあるところにはあるが、秋田市内ではイオンモール秋田の3階まで吹き抜けの「セントラルコート」が有名。ほかにはあまりなさそう。ニューシティのインナープラザは時代を先取りしていたのかも。

エスカレーターについて。上のほうに少しだけ写っているように、中央部南北方向に1セットのみ。

通常の2人並列で、ベルトは階段の手すりと同じような濃いベージュ。

当時のジャスコやヨーカドーでは、乗り降り口でステップの下が緑色に光っていた。「ステップ下照明」という三菱電機のオプションらしい。ニューシティにはなく、エレベーターからすると日立製?

1階では北側の小さい入り口から入って、まっすぐがエスカレーター。北側は2階への乗り口と、地下からの降り口。北側玄関から地下へ降りるには、南のディッパーダン側へ回りこむ。

末期(リニューアル後もしくはそれよりも前)以外は、1階の北入口から北側エスカレーターの辺りで、いつも音楽が流れていた。ニューシティ内のほかの場所では聞いた覚えはなく、音の発生源が分からなかった。いつも同じクラシック曲で、ヴィヴァルディのいわゆる「四季」から「秋」第1楽章が流れていたと思う。正月だけは宮城道雄「春の海」に替わるけれど、その他季節問わず。

その他思い出。

・初期には、北側出入口の外付近がドブ臭いことがあった。あとたしか地下のトイレも?

・小学校2年生の社会科見学(当時は生活科がなく、小1から理科社会)で、ニューシティというかダイエー地下食品売り場を訪れた。開店前の動かないエスカレーターを上った。同時に、近くのせきや商店も見学。

・秋田ケーブルテレビがインターネットプロバイダサービスを開始した頃、インナープラザ公衆電話前で特設カウンターを設置していて、そこで加入を申しこんだ。【19日コメントで思い出したので追記】時計下のステージ右側では、多画面ディスプレイを置いて、ケーブルテレビの多チャンネルを放映する紹介ブースが常設されていた。

【19日コメントで思い出したので追記】・イタリアントマトは、辻兵系列の「株式会社エル・アンド・デー」が運営(現在も存続)。この企業は1981年4月に設立されており、ニューシティオープンと同時にイタトマを出店させる意向だったようだ。当時はケーキがでっかいのに驚いたものだ(近年は少し小さくなった)。

徒歩圏内の者にとって、派手な思い出はないけれど、秋田ニューシティ・ダイエー秋田店は、身近で暮らしに欠かせない存在であった。

開店時には、地元商店街(通町や大町)からの反発もあったようだが、営業中は、ある程度共存できていたと思う。当時大型商業施設が多かった秋田駅前~広小路の客を、ある程度大町周辺に呼びこむ役割を果たせていたと思う。

ニューシティの開業とその後に関わっている辻兵・辻家にとって、大町は創業から代々営業してきた土地でもある。地元の老舗として、地域経済を活発にする役目と責任も、ニューシティによって果たしてくれていたと思う。

秋田ニューシティの閉鎖・解体は、人口減、当時の日本経済の衰退、ダイエーの業績不振もあって、タイミングは悪かったと思う。辻兵の努力では限界だったのだろう。2008年に、5代目・辻 兵吉氏が亡くなったことも影響するかも。

更地になった跡地は、新文化施設候補地になったものの、辻家側が断ったのが2016年。その報道では、「民間での利用計画に充てたい」「今すぐ進める具体的な計画があるわけではないが、(略)民間で活用するのが望ましいと判断した」とのコメントで、期待したのだけど、もう5年になる。秋田駅前は官民挙げて活性化が進んでいるというのに、旭川の西側は…

何かやるより、空き地として所有し続けて、駐車場で貸すぐらいが、確実で安全という判断なのだろうか。誰かに売ってマンションが建ってしまったりするのも、惜しい気はするけれど。

自分(たち)で活用すると決めた以上、地域全体のことも考えて、なんとかして盛り上げていく責任も、秋田経済界を代表する辻さんにはあるようにも思う。

私有地に部外者が口出しする資格はないのだが、往時の街のにぎわいとそれが辻家の力でもあったことを知る者としては、辻さんにがんばってほしい、何とかしてほしい、何かやってくれるのではと、願ったり期待したりする気持ちは、まだ消えていないですよ。

オープン40年後・解体10年後の姿

オープン40年後・解体10年後の姿北辺で90メートル、東辺で70メートルほどの敷地。これっぽっちの場所にあれだけのものがあったのはちょっと信じられないし、ここにたくさんの人と物が集まってにぎわっていたのは遠い昔の話になった。

40年前、40年後のここがこうなっているとは、誰が想像できただろうか。秋田ニューシティオープンから50年となる、10年後・2031年、ここはどうなっているだろう。

※2024年にここの一部に新たな用途ができた。

東辺。元市営バス265号車だったバス

東辺。元市営バス265号車だったバス 南側入口横から北方向。ひさし内は昼間でもオレンジ色の照明が灯っていたようだ

南側入口横から北方向。ひさし内は昼間でもオレンジ色の照明が灯っていたようだ 解体着工後撮影のせいか、枠右下に傷あり

解体着工後撮影のせいか、枠右下に傷あり 手前がエレベーターのある北東角

手前がエレベーターのある北東角

屋根なし部は照明も簡素、草も生える

屋根なし部は照明も簡素、草も生える オープン当初の外壁の色が見えていた

オープン当初の外壁の色が見えていた 東辺

東辺

外から見て左の箱

外から見て左の箱 2002年8月ダイエー末期の屋上駐車場のエレベーター扉

2002年8月ダイエー末期の屋上駐車場のエレベーター扉 NO.1の内部。NO.2では操作盤はドア左側

NO.1の内部。NO.2では操作盤はドア左側 NO.1から雨模様の大町一丁目・通町方向

NO.1から雨模様の大町一丁目・通町方向 東辺と北辺が見渡せる

東辺と北辺が見渡せる 右に「辻兵」の頭が見える

右に「辻兵」の頭が見える あくらやサンパティオに隠れて、てっぺんだけ

あくらやサンパティオに隠れて、てっぺんだけ

辻兵看板と建物裏側が見える

辻兵看板と建物裏側が見える (再掲)2002年8月

(再掲)2002年8月 2010年。先に解体されて空き地に

2010年。先に解体されて空き地に 2010年。左端の車のいる位置がミスド跡

2010年。左端の車のいる位置がミスド跡

2010年。第1駐車場

2010年。第1駐車場 2002年8月。ダイエーの箱看板が見える

2002年8月。ダイエーの箱看板が見える 2010年9月。日銀前では音楽イベント

2010年9月。日銀前では音楽イベント 2002年8月

2002年8月 夕暮れのダイエーから飛び立つカラス

夕暮れのダイエーから飛び立つカラス (再掲)閉鎖後解体を待つ秋田ニューシティ北東角

(再掲)閉鎖後解体を待つ秋田ニューシティ北東角 2002年8月。東向きに撮影

2002年8月。東向きに撮影 2010年2月。西向きに撮影

2010年2月。西向きに撮影 デカいと感じた

デカいと感じた 2010年。エレベーター隣の東辺北側

2010年。エレベーター隣の東辺北側 「AKITA NEW CITY」のロゴは最初から最後まで一貫して不変だった

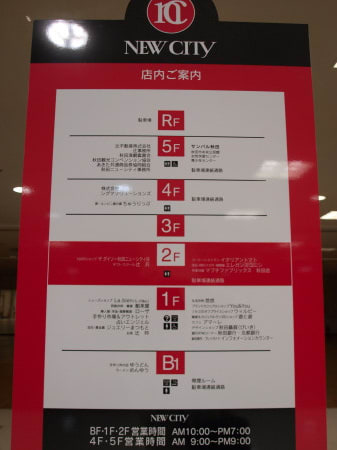

「AKITA NEW CITY」のロゴは最初から最後まで一貫して不変だった 2010年4月=閉店時の「店内ご案内」

2010年4月=閉店時の「店内ご案内」 公民館の和室など

公民館の和室など 2009年11月はちゃんとした案内

2009年11月はちゃんとした案内 2002年8月=ダイエー最後。非常に見にくく、オリジナルでも判読不可能です

2002年8月=ダイエー最後。非常に見にくく、オリジナルでも判読不可能です 雛 中華点心 DUMPLING ASSORT

雛 中華点心 DUMPLING ASSORT

加熱前

加熱前 加熱後

加熱後 断面

断面

左の箱はテレビ、煙を出す煙突が映る。当時らしく横にスピーカーが突き出た大画面

左の箱はテレビ、煙を出す煙突が映る。当時らしく横にスピーカーが突き出た大画面 歌詞より少し小さい字。「へ」は言っていないように聞こえるが

歌詞より少し小さい字。「へ」は言っていないように聞こえるが 右上の字幕は後年の追加

右上の字幕は後年の追加 泉踏切を通過。左側はもう秋田工業高校の敷地

泉踏切を通過。左側はもう秋田工業高校の敷地 まだ直線

まだ直線 右に信号機(第一閉塞信号機?)

右に信号機(第一閉塞信号機?) カーブ終わり。左はまだ工業の敷地

カーブ終わり。左はまだ工業の敷地 旭川橋梁を渡って秋田駅へ

旭川橋梁を渡って秋田駅へ 左が泉踏切方向、右が橋。

左が泉踏切方向、右が橋。 下り第一閉塞信号、左に野球場のスコアボードが見える

下り第一閉塞信号、左に野球場のスコアボードが見える 上りの信号付近

上りの信号付近 2002年7月の写真があった

2002年7月の写真があった ほらナッツ!!

ほらナッツ!! 色の違いは写真の都合によるところが大きいはずです

色の違いは写真の都合によるところが大きいはずです (再掲)2001年の大工町

(再掲)2001年の大工町 糸ぐるま

糸ぐるま 袋に比べて中身は小さい?

袋に比べて中身は小さい? 中にはイチゴジャム

中にはイチゴジャム 懐かしい!

懐かしい!

2001年5月撮影

2001年5月撮影 秋田城菓 大工町

秋田城菓 大工町 2001年8月撮影

2001年8月撮影 男鹿銘菓 鯛サブレー

男鹿銘菓 鯛サブレー サブレ表面がこちら

サブレ表面がこちら 男鹿銘菓 えぐり舟 ※2021年時点でも発売されています。

男鹿銘菓 えぐり舟 ※2021年時点でも発売されています。 白あんだった!

白あんだった! これもホイルケーキ

これもホイルケーキ 中はこしあん?

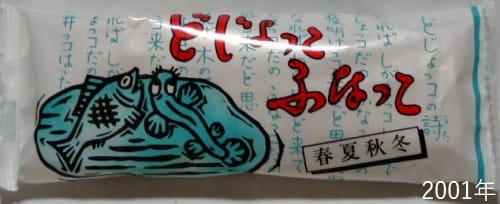

中はこしあん? どじょっこふなっこ

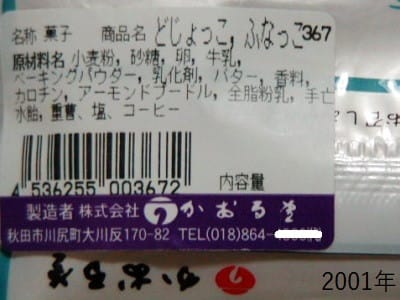

どじょっこふなっこ 裏面シール

裏面シール 秋田県内某スーパーの折込チラシより

秋田県内某スーパーの折込チラシより 箸袋

箸袋 2001年1月13日。中土橋から穴門の堀

2001年1月13日。中土橋から穴門の堀 白いアヒルが3羽!

白いアヒルが3羽!

ぐるぐる

ぐるぐる 2001年1月31日撮影。たぶん中土橋から

2001年1月31日撮影。たぶん中土橋から 2001年1月2日撮影

2001年1月2日撮影

建物は現存する

建物は現存する

NHK NEWS WEBより

NHK NEWS WEBより 正面ロゴは位置的に撮れなかったので、横のカタカナロゴ

正面ロゴは位置的に撮れなかったので、横のカタカナロゴ 青森宝栄工業株式会社

青森宝栄工業株式会社