久しぶりにストックポートの観光案内です!

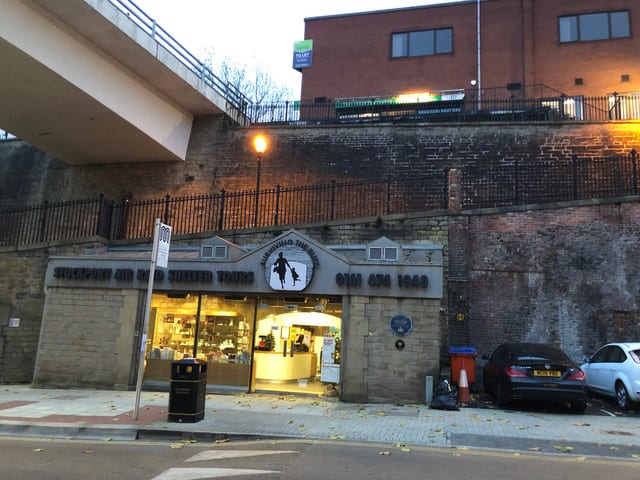

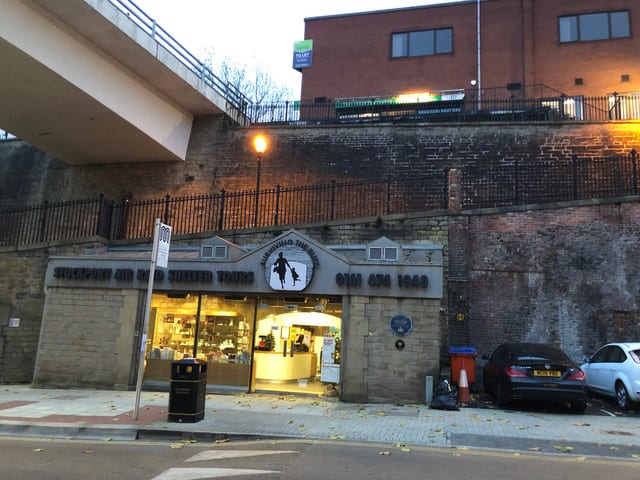

ストックポート・エアレイド・シェルター Stockport Air-raid Shelter、歴史遺産博物館です。

第二次世界大戦中に市民のために開放された公営の広大な防空壕なのです。

市の管理下で、入場料(大人5ポンド)を取り、一般公開されています。

解説(英語のみ)が吹き込まれたオーディオ機器をもって自分のペースで見学して回る、セルフガイド・ツアー式です。

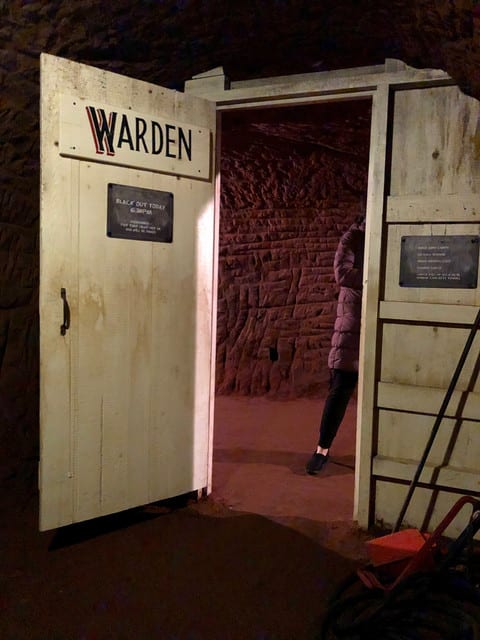

上の写真に写っているのは博物館の入り口、その奥にものすごーく長いトンネルが隠れているのです。

入場料を払うと、入り口にあるギフトショップの奥のアーチ天井の白い小部屋にまず通されます。

第二次世界大戦の発端から、イギリスがドイツに宣戦布告した経緯やら、チャーチル(当時の首相)の演説やら、ガーガーよく聞きとれないラジオの戦局放送やらの音響解説を影絵のビジュアル効果つきで10分ぐらい聞かされます。

右に左に焼夷弾が落とされて町が燃え上がるロンドン大空襲の原始的スペシャルエフェクトはちょっと迫力がありました。

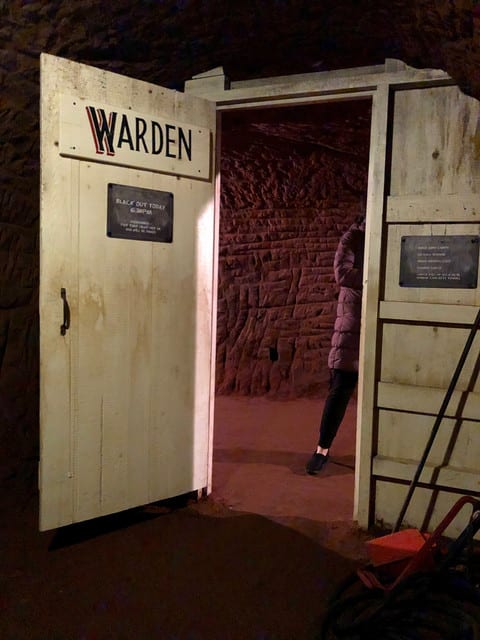

ウーッという空襲警報が鳴ると防空壕セルフガイド・ツアーの順路に続く扉が開きます。

教育ビデオを最後まで見終わらないと見学を始めさせてもらえません。

イギリス南部に住む日本人の友達と一緒にストックポート観光の王道を極めてみました。

13年ほど前、ケント(ロンドンの西)から訪ねてきた夫の母を案内して初めて入って以来です。

当時はボランティアガイドが見学者を数人まとめて付き添ってまわるグループガイド・ツアー式でした。

戦争時代を経験している夫の母が若いガイドの女性に当時のうんちくを語りたがってちょっと困りました。

(3年前に亡くなった夫の母の良い思い出です)

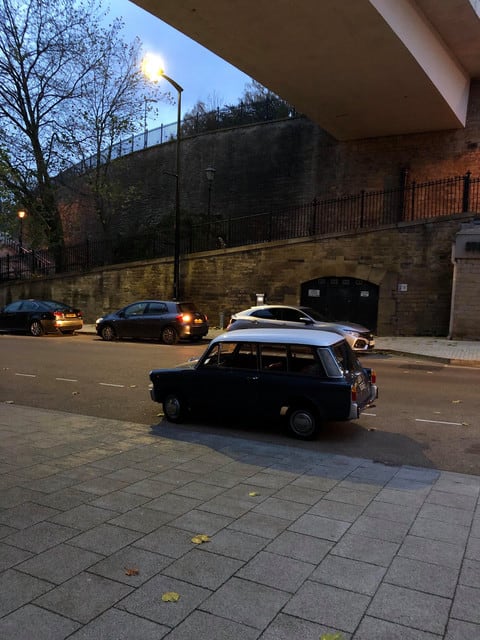

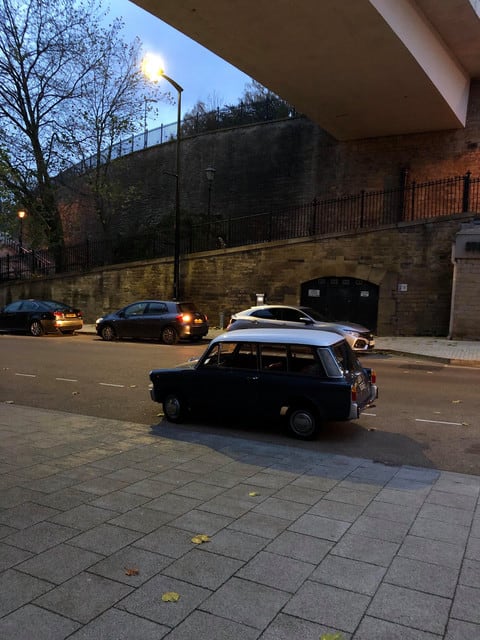

起伏の非常に激しいストックポートのタウンセンターの一番低い位置、チェスターゲートChestergate (通りの名前)から掘り進んだ、丸いモグラの穴のようなトンネルが町の高い位置全体の地下を網の目のようにめぐっています。

全長2キロ足らず、順路をつけて公開しているのは全体の1割ほどの部分です。

月に1度ほど、懐中電灯持参でガイドが案内する非公開の場所をめぐる「冒険ツアー」(予約制)も開催しています。

1940年の写真が展示されていました。

私が撮った同じ場所の写真です。

ドイツ軍の空襲がロンドンなどイギリスの他の都市で始まった1938年に着工され、正式にオープンしたのは1939年10月。

サンドストーン Sandstone という赤っぽいやわらかい崖を掘るのはけっこう簡単だったようです。

なんだか崩れてきそうで不安です。

トンネルがやたらに狭いのは崩れてこないよう安全対策のためなのかもしれませんね。

上の写真の長いベンチは博物館としてオープンした際に復元したレプリカですが、当時も同じようなベンチが至る所に設置してあったそうです。

避難してきた市民がずらっと座って空襲警報解除を待つようすが目に浮かびます。

大戦中も電球の明かりがついていたようです。

見学用に蛍光灯で明るく灯された今と違ってかなり薄暗かったのではないでしょうか。

この古い鉄枠のベッドは当時の現物だと思います。

一部修繕されていました。

当時、マットレスは用意されていましたが毛布は個人が持参したそうです。

少しの料金を取って、近所で寝具を預かる個人ビジネスも存在したそうです。

ところどころ、壁に当時の「戦意高揚」あるいは「安全や衛生指導」の複製ポスターや解説資料が展示されていました。

管理人の部屋やら...

救急室 やらの様子が...

再現されていました。

救急室ではラジオから流れる当時の流行歌がかかっていて、雰囲気たっぷり...のつもりなのでしょうけど同じフレーズの繰り返しでちょっとイライラさせられました。

同行の友達の(日本のユニクロで買ってきたという)あずき色のステキなナイロンコートが...

背景のトンネル壁にみごとに同化していました。

トイレが残っています。

男女別です。

水洗ではなく、汲み取り式で使用後各自が消毒液を振りかけたそうです。

当時の木製の便座がところどころ壊れて残っていました。

個室がわりのキャンバス布の仕切りがあったようです。

座って記念写真が撮れる、一部復元した当時の個室便所も残っていました。

観光客の私たちもお互いの記念写真を撮りました。

アンダーソン・シェルター Anderson Shelterという、当時市販されていた一般家庭用の出来合い防空壕も復元展示されていました。

大都市の、ある程度の大きさの裏庭のある住宅に設置が義務づけられていた金属製の頑丈なカマボコ型です。

地面を掘って半分埋めて砂嚢で覆い、土をかぶせて芝生やお花を植えたりしてなかなかロマンチックなアレンジをすることもあったようです。

戦争中が舞台のドラマなどに出てきたのを何回か見たことがあります。

木製の簡易二階建てベッドとベンチと暗く灯ったランプが置いてあり、中に入って防空壕体験ができるようになっています。

大人が立つと頭が天井にぶつかる高さです。

トンネル横に開かれた小部屋のひとつがイベント/パーティ会場として利用されているようです。

クリスマス・パーティの準備中だったのかティンセル(銀のモール飾り)が置いてありました。

実は行ったのは11月末でした。

市の観光リーフレットによると、去年の12月の市のクリスマスイベントにはサンタクロースも来たようです!

この細長い部屋は市内の学校の校外学習にも使われているようです。

私たちの他には年配のカップルを1組見かけただけです。

記念写真を撮ったり、戦争中の生活などの展示をゆっくり見ながら見学順路をめぐると、1時間半ぐらいはかかるでしょうか。

最初に教育ビデオを見せられた小部屋は通らずにギフトショップのある正面入り口に戻ってきます。

ストックポート・エアレイド・シェルターは 建設当初は同時に2、000人収容を目標に作られたそうですが拡張を続け、最終的には6、500人が昼夜生活できる、連合王国最大の公営防空壕 puburic air-raid ahelter に発達したということです。

ドイツ軍が上陸し、地上戦に発展した場合も市民が立てこもる拠点とすることも想定されていたとか。

けっきょく、軍事的にあまり重要でも大都市でもないストックポートには大した空襲もなく(1940年10月に数回あっただけだそうです)ドイツ軍の降伏により1945年4月にヨーロッパは終戦を迎えました。

戦後入り口が閉じられ、シェルターの存在は50年間ほぼ忘れ去られていました。

1990年代にトンネルをすべてぶち抜いて巨大な地下空間をコンクリートで補強して駐車場として再利用する計画が持ち上がりました。

その際、学術調査団が訪れ、国内最大規模でしかもほぼ完全な状態で残っている非常に貴重な歴史遺産だということが明らかになりました。

観光資源/教育施設としての利用が可能ではないのかと市が思いついたのは賢明だったと思います。

一時は毎日あいていた知る人ぞ知る名高い観光名所だったのですが、現在予算の関係で公開日が限られています。

予約なしで入れる一般公開日は;

水曜日(1時から4時まで)、

木曜日(10時から4時まで)、

土曜日(11時から4時まで)の週3日のみです。

それ以外の日は学校の校外学習用か、団体予約受付、あるいは結婚式!!などの個人イベント用に貸し切りをしているそうです。

...ハロウィーンのパーティなどには向いていそうですが、結婚式はちょっと...と思ってしまうのは私だけでしょうか。

狭くてじめじめしていて陰気ですよ?

小学校の生徒の団体が首から段ボールの箱を下げてストックポートの街なかを歩いているのをよく見かけます。

社会科見学にエアレイド・シェルターを訪れるのはストックポートの小学校では必修なのです。

段ボール箱を首からさげ、男女ともにグレーのソックス、女の子はみつあみの髪を白いリボンでくくり、戦争当時の子供たちの様子を再現していくことになっているのです。

戦争中のイギリスの小学生はどこに行くのにも段ボール箱に入れたガスマスクを持参しました。

うちの息子たちにの時にはセカンドハンドの市販品のフェアアイル編みのベストを着せて送り出しました。

真っ赤な口紅、造花のついたフェルトの帽子、後ろに縫い目のあるストッキングでバッチリ決めている引率の女の先生をよくみかけます。

ほとんどの男の先生はいつもの服装にハンフリー・ボガードのような帽子だけかぶってやる気がないのが見え見えです。

死と隣り合わせの戦争中の市民の緊迫感!

子供にとって貴重な学習体験です。

ただし...イギリスでは第二次世界大戦の悲惨で苦しい体験が強調されて語られることはあまりないようなのです。

限られた配給品をやりくりして工夫した衣食住ののどかで今から思えば楽しい体験談、戦地の兵士の勇ましい活躍などがナチス・ドイツの暴虐非道ぶりとともに繰り返し語られることが多いですね。

日本とはだいぶ違います。

戦勝国と敗戦国の違いでしょうか。

戦時中のイギリスの小学生のよく知られている写真です。

歴史資料ウェッブサイトから勝手に借りました。

ストックポート・エアレイド・シェルター Stockport Air-raid Shelter、歴史遺産博物館です。

第二次世界大戦中に市民のために開放された公営の広大な防空壕なのです。

市の管理下で、入場料(大人5ポンド)を取り、一般公開されています。

解説(英語のみ)が吹き込まれたオーディオ機器をもって自分のペースで見学して回る、セルフガイド・ツアー式です。

上の写真に写っているのは博物館の入り口、その奥にものすごーく長いトンネルが隠れているのです。

入場料を払うと、入り口にあるギフトショップの奥のアーチ天井の白い小部屋にまず通されます。

第二次世界大戦の発端から、イギリスがドイツに宣戦布告した経緯やら、チャーチル(当時の首相)の演説やら、ガーガーよく聞きとれないラジオの戦局放送やらの音響解説を影絵のビジュアル効果つきで10分ぐらい聞かされます。

右に左に焼夷弾が落とされて町が燃え上がるロンドン大空襲の原始的スペシャルエフェクトはちょっと迫力がありました。

ウーッという空襲警報が鳴ると防空壕セルフガイド・ツアーの順路に続く扉が開きます。

教育ビデオを最後まで見終わらないと見学を始めさせてもらえません。

イギリス南部に住む日本人の友達と一緒にストックポート観光の王道を極めてみました。

13年ほど前、ケント(ロンドンの西)から訪ねてきた夫の母を案内して初めて入って以来です。

当時はボランティアガイドが見学者を数人まとめて付き添ってまわるグループガイド・ツアー式でした。

戦争時代を経験している夫の母が若いガイドの女性に当時のうんちくを語りたがってちょっと困りました。

(3年前に亡くなった夫の母の良い思い出です)

起伏の非常に激しいストックポートのタウンセンターの一番低い位置、チェスターゲートChestergate (通りの名前)から掘り進んだ、丸いモグラの穴のようなトンネルが町の高い位置全体の地下を網の目のようにめぐっています。

全長2キロ足らず、順路をつけて公開しているのは全体の1割ほどの部分です。

月に1度ほど、懐中電灯持参でガイドが案内する非公開の場所をめぐる「冒険ツアー」(予約制)も開催しています。

1940年の写真が展示されていました。

私が撮った同じ場所の写真です。

ドイツ軍の空襲がロンドンなどイギリスの他の都市で始まった1938年に着工され、正式にオープンしたのは1939年10月。

サンドストーン Sandstone という赤っぽいやわらかい崖を掘るのはけっこう簡単だったようです。

なんだか崩れてきそうで不安です。

トンネルがやたらに狭いのは崩れてこないよう安全対策のためなのかもしれませんね。

上の写真の長いベンチは博物館としてオープンした際に復元したレプリカですが、当時も同じようなベンチが至る所に設置してあったそうです。

避難してきた市民がずらっと座って空襲警報解除を待つようすが目に浮かびます。

大戦中も電球の明かりがついていたようです。

見学用に蛍光灯で明るく灯された今と違ってかなり薄暗かったのではないでしょうか。

この古い鉄枠のベッドは当時の現物だと思います。

一部修繕されていました。

当時、マットレスは用意されていましたが毛布は個人が持参したそうです。

少しの料金を取って、近所で寝具を預かる個人ビジネスも存在したそうです。

ところどころ、壁に当時の「戦意高揚」あるいは「安全や衛生指導」の複製ポスターや解説資料が展示されていました。

管理人の部屋やら...

救急室 やらの様子が...

再現されていました。

救急室ではラジオから流れる当時の流行歌がかかっていて、雰囲気たっぷり...のつもりなのでしょうけど同じフレーズの繰り返しでちょっとイライラさせられました。

同行の友達の(日本のユニクロで買ってきたという)あずき色のステキなナイロンコートが...

背景のトンネル壁にみごとに同化していました。

トイレが残っています。

男女別です。

水洗ではなく、汲み取り式で使用後各自が消毒液を振りかけたそうです。

当時の木製の便座がところどころ壊れて残っていました。

個室がわりのキャンバス布の仕切りがあったようです。

座って記念写真が撮れる、一部復元した当時の個室便所も残っていました。

観光客の私たちもお互いの記念写真を撮りました。

アンダーソン・シェルター Anderson Shelterという、当時市販されていた一般家庭用の出来合い防空壕も復元展示されていました。

大都市の、ある程度の大きさの裏庭のある住宅に設置が義務づけられていた金属製の頑丈なカマボコ型です。

地面を掘って半分埋めて砂嚢で覆い、土をかぶせて芝生やお花を植えたりしてなかなかロマンチックなアレンジをすることもあったようです。

戦争中が舞台のドラマなどに出てきたのを何回か見たことがあります。

木製の簡易二階建てベッドとベンチと暗く灯ったランプが置いてあり、中に入って防空壕体験ができるようになっています。

大人が立つと頭が天井にぶつかる高さです。

トンネル横に開かれた小部屋のひとつがイベント/パーティ会場として利用されているようです。

クリスマス・パーティの準備中だったのかティンセル(銀のモール飾り)が置いてありました。

実は行ったのは11月末でした。

市の観光リーフレットによると、去年の12月の市のクリスマスイベントにはサンタクロースも来たようです!

この細長い部屋は市内の学校の校外学習にも使われているようです。

私たちの他には年配のカップルを1組見かけただけです。

記念写真を撮ったり、戦争中の生活などの展示をゆっくり見ながら見学順路をめぐると、1時間半ぐらいはかかるでしょうか。

最初に教育ビデオを見せられた小部屋は通らずにギフトショップのある正面入り口に戻ってきます。

ストックポート・エアレイド・シェルターは 建設当初は同時に2、000人収容を目標に作られたそうですが拡張を続け、最終的には6、500人が昼夜生活できる、連合王国最大の公営防空壕 puburic air-raid ahelter に発達したということです。

ドイツ軍が上陸し、地上戦に発展した場合も市民が立てこもる拠点とすることも想定されていたとか。

けっきょく、軍事的にあまり重要でも大都市でもないストックポートには大した空襲もなく(1940年10月に数回あっただけだそうです)ドイツ軍の降伏により1945年4月にヨーロッパは終戦を迎えました。

戦後入り口が閉じられ、シェルターの存在は50年間ほぼ忘れ去られていました。

1990年代にトンネルをすべてぶち抜いて巨大な地下空間をコンクリートで補強して駐車場として再利用する計画が持ち上がりました。

その際、学術調査団が訪れ、国内最大規模でしかもほぼ完全な状態で残っている非常に貴重な歴史遺産だということが明らかになりました。

観光資源/教育施設としての利用が可能ではないのかと市が思いついたのは賢明だったと思います。

一時は毎日あいていた知る人ぞ知る名高い観光名所だったのですが、現在予算の関係で公開日が限られています。

予約なしで入れる一般公開日は;

水曜日(1時から4時まで)、

木曜日(10時から4時まで)、

土曜日(11時から4時まで)の週3日のみです。

それ以外の日は学校の校外学習用か、団体予約受付、あるいは結婚式!!などの個人イベント用に貸し切りをしているそうです。

...ハロウィーンのパーティなどには向いていそうですが、結婚式はちょっと...と思ってしまうのは私だけでしょうか。

狭くてじめじめしていて陰気ですよ?

小学校の生徒の団体が首から段ボールの箱を下げてストックポートの街なかを歩いているのをよく見かけます。

社会科見学にエアレイド・シェルターを訪れるのはストックポートの小学校では必修なのです。

段ボール箱を首からさげ、男女ともにグレーのソックス、女の子はみつあみの髪を白いリボンでくくり、戦争当時の子供たちの様子を再現していくことになっているのです。

戦争中のイギリスの小学生はどこに行くのにも段ボール箱に入れたガスマスクを持参しました。

うちの息子たちにの時にはセカンドハンドの市販品のフェアアイル編みのベストを着せて送り出しました。

真っ赤な口紅、造花のついたフェルトの帽子、後ろに縫い目のあるストッキングでバッチリ決めている引率の女の先生をよくみかけます。

ほとんどの男の先生はいつもの服装にハンフリー・ボガードのような帽子だけかぶってやる気がないのが見え見えです。

死と隣り合わせの戦争中の市民の緊迫感!

子供にとって貴重な学習体験です。

ただし...イギリスでは第二次世界大戦の悲惨で苦しい体験が強調されて語られることはあまりないようなのです。

限られた配給品をやりくりして工夫した衣食住ののどかで今から思えば楽しい体験談、戦地の兵士の勇ましい活躍などがナチス・ドイツの暴虐非道ぶりとともに繰り返し語られることが多いですね。

日本とはだいぶ違います。

戦勝国と敗戦国の違いでしょうか。

戦時中のイギリスの小学生のよく知られている写真です。

歴史資料ウェッブサイトから勝手に借りました。