(つづき)

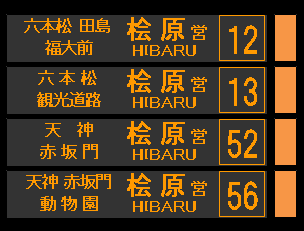

先日の昼間、東中洲のバス停でバスを待っていた際、桧原営業所行きのバスが立て続けに来たので、前面の行先表示の路線による違いをチェックしてみた。

画像はそれを表現したものである。

以前に、終点の「桧原営業所」を強調しすぎではないかと書いたことがあるが、その傾向は相変わらずである。

「12番」は福大前、「13番」は東油山、「52番」は長住三丁目もしくは松本池、「56番」は小笹団地などを右上に持ってきて、その下に小さく「桧原営」としたほうが親切なのではないだろうか?

特に「12番」は、他の3路線と比較してもかなり遠回りして桧原に向かうため、大きな表示では逆に不親切と思われる。

ローマ字表記は消えてしまうものの、「TENJIN」などならまだしも、東中洲の時点で「HIBARU」と表記したところで、あまり効用はないと思われる。

それに、こうすることにより、左側の経由地表示を充実させることができる。

現行の左側の経由地表示もかなりひどい。

4路線とも、天神・赤坂門を経由して桧原に向かう(赤坂門まではすべて同じルートを通る)のだが、それを前提に考えると「52番」の表示は不親切極まりない。

「52番という番号や側面の表示、ドアが開いた際のアナウンスなどを確認して、お客様が総合的に判断してください」ということだろうか。

また、「12番」と「13番」では、赤坂門から先の六本松に至るルートが異なるのだが(前者は警固町経由、後者は美術館東口経由)、表示はどちらも「六本松」から始まっており、この違いが反映されていない。

特に、美術館東口を通ることは「13番」のアイデンティティともいえ、観光客など都心内を移動する人に向けては重要な情報である。

「美術館東口」が文字数が多くて見にくくなるのであれば、単に「美術館」だけでもよいので入れるべきではないだろうか(六本松まで同じルートを通る「140番」は、東中洲の時点で「美術館東口」を表示している)。

さらに、「12番」と「13番」については、主要経由地である「天神」を表示していない。

「東中洲から西に向かうバスは天神を通って当たり前」ということか?

一方で「52番」と「56番」は「天神」を表示している。

表示を考える際には、「そのバス停でバスを待っているごく一般的な人」を思い描いて、その人にとって最も親切な表示を考えるべきだと思うが、「12番」「13番」と「52番」「56番」では、担当者が思い描く「ごく一般的な人」にズレがあるということになる。

思いつくまま書かせてもらったが、表示の容量や考える手間などを考えたら、実際はそう簡単にはいかないというのも確かだろう。

なので、せめて都心部(100円エリア内など)にエリアを限定するなどして、表示の考え方の統一を始めてもらいたいものである。

(つづく)

先日の昼間、東中洲のバス停でバスを待っていた際、桧原営業所行きのバスが立て続けに来たので、前面の行先表示の路線による違いをチェックしてみた。

画像はそれを表現したものである。

以前に、終点の「桧原営業所」を強調しすぎではないかと書いたことがあるが、その傾向は相変わらずである。

「12番」は福大前、「13番」は東油山、「52番」は長住三丁目もしくは松本池、「56番」は小笹団地などを右上に持ってきて、その下に小さく「桧原営」としたほうが親切なのではないだろうか?

特に「12番」は、他の3路線と比較してもかなり遠回りして桧原に向かうため、大きな表示では逆に不親切と思われる。

ローマ字表記は消えてしまうものの、「TENJIN」などならまだしも、東中洲の時点で「HIBARU」と表記したところで、あまり効用はないと思われる。

それに、こうすることにより、左側の経由地表示を充実させることができる。

現行の左側の経由地表示もかなりひどい。

4路線とも、天神・赤坂門を経由して桧原に向かう(赤坂門まではすべて同じルートを通る)のだが、それを前提に考えると「52番」の表示は不親切極まりない。

「52番という番号や側面の表示、ドアが開いた際のアナウンスなどを確認して、お客様が総合的に判断してください」ということだろうか。

また、「12番」と「13番」では、赤坂門から先の六本松に至るルートが異なるのだが(前者は警固町経由、後者は美術館東口経由)、表示はどちらも「六本松」から始まっており、この違いが反映されていない。

特に、美術館東口を通ることは「13番」のアイデンティティともいえ、観光客など都心内を移動する人に向けては重要な情報である。

「美術館東口」が文字数が多くて見にくくなるのであれば、単に「美術館」だけでもよいので入れるべきではないだろうか(六本松まで同じルートを通る「140番」は、東中洲の時点で「美術館東口」を表示している)。

さらに、「12番」と「13番」については、主要経由地である「天神」を表示していない。

「東中洲から西に向かうバスは天神を通って当たり前」ということか?

一方で「52番」と「56番」は「天神」を表示している。

表示を考える際には、「そのバス停でバスを待っているごく一般的な人」を思い描いて、その人にとって最も親切な表示を考えるべきだと思うが、「12番」「13番」と「52番」「56番」では、担当者が思い描く「ごく一般的な人」にズレがあるということになる。

思いつくまま書かせてもらったが、表示の容量や考える手間などを考えたら、実際はそう簡単にはいかないというのも確かだろう。

なので、せめて都心部(100円エリア内など)にエリアを限定するなどして、表示の考え方の統一を始めてもらいたいものである。

(つづく)

(つづき)

1番目。

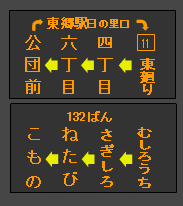

先日Kassyさんからいただいたコメントにヒントを得て、東郷地区の日の里循環の側面LEDを考えてみた。

通過済みの箇所の矢印を消していくことがもしできるのであれば、この表示方式も意外と有用なのかもしれない。

ただ実際には、左向き3つの矢印は構造上消せないため、この表示方式の採用は難しそうである。

2番目。

古賀地区の「132番」って、短い区間の割には難しい読み方の停留所がたくさんあるなぁ…とふと思い立って作ってみたもの。

先日の西日本新聞の記事によれば、古賀市内の西鉄バス路線も廃止の方向にあるようで、LED表示自体にお目にかかれない可能性もありそうだ。

(つづく)

1番目。

先日Kassyさんからいただいたコメントにヒントを得て、東郷地区の日の里循環の側面LEDを考えてみた。

通過済みの箇所の矢印を消していくことがもしできるのであれば、この表示方式も意外と有用なのかもしれない。

ただ実際には、左向き3つの矢印は構造上消せないため、この表示方式の採用は難しそうである。

2番目。

古賀地区の「132番」って、短い区間の割には難しい読み方の停留所がたくさんあるなぁ…とふと思い立って作ってみたもの。

先日の西日本新聞の記事によれば、古賀市内の西鉄バス路線も廃止の方向にあるようで、LED表示自体にお目にかかれない可能性もありそうだ。

(つづく)

(つづき)

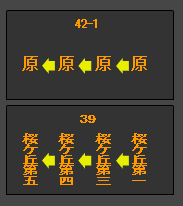

ついつい「ありえない」ものを作りたくなってしまう。

1番目。

【こもの~原~青柳四角~下山田~門松~黒穂四角~只越~九州国立博物館~原営業所~高雄~JR二日市~つつじヶ丘1~原~昇町~大橋駅~薬院駅~六本松~原】

という路線がもしあれば、こういう表示もありかも?

こんな表示のバスに乗ってしまったら、どこに連れて行かれるかわからなくてハラハラ(厳密にはハラハル?)してしまいそうである。

2番目。

くどすぎるよ!でも「第二」は?

宇美営業所のバスで「天神四丁目→天神三丁目」という側面表示は実際にある。

わかりにくい天神地区の停車停留所を正しく伝えるため、という観点からは、わからないでもない。

ただ一方で、「天神北」が終点なのに「天神ソラリアステージ前」が一番左に表示されているものや、単に「天神」としか表示していないものもあって、一筋縄ではいかない。

(つづく)

ついつい「ありえない」ものを作りたくなってしまう。

1番目。

【こもの~原~青柳四角~下山田~門松~黒穂四角~只越~九州国立博物館~原営業所~高雄~JR二日市~つつじヶ丘1~原~昇町~大橋駅~薬院駅~六本松~原】

という路線がもしあれば、こういう表示もありかも?

こんな表示のバスに乗ってしまったら、どこに連れて行かれるかわからなくてハラハラ(厳密にはハラハル?)してしまいそうである。

2番目。

くどすぎるよ!でも「第二」は?

宇美営業所のバスで「天神四丁目→天神三丁目」という側面表示は実際にある。

わかりにくい天神地区の停車停留所を正しく伝えるため、という観点からは、わからないでもない。

ただ一方で、「天神北」が終点なのに「天神ソラリアステージ前」が一番左に表示されているものや、単に「天神」としか表示していないものもあって、一筋縄ではいかない。

(つづく)

(つづき)

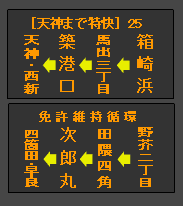

Riverside houseさんのブログの記事を読んでいて、ふと側面の表示も作ってみたくなったので、また落書きをしてみた。

一番目は、先日妄想してみた貝塚駅からの特快路線である。

二番目は、免許維持区間を一本で4区間通るという、効率のよい(?)路線。

まあ、客が乗らないのにバスを走らせること自体が効率のよいことではないのだけれど…。

(つづく)

Riverside houseさんのブログの記事を読んでいて、ふと側面の表示も作ってみたくなったので、また落書きをしてみた。

一番目は、先日妄想してみた貝塚駅からの特快路線である。

二番目は、免許維持区間を一本で4区間通るという、効率のよい(?)路線。

まあ、客が乗らないのにバスを走らせること自体が効率のよいことではないのだけれど…。

(つづく)

(つづき)

やや久しぶりの落書きシリーズ。

1番目は、「40番 甘木幹線」が福岡市内に乗り入れていた頃にもしLEDがあったら…というもの。

「40番」が、現在のようにJR二日市までの運行になったあと、しばらくは「41番」が朝倉街道まで運行されていた。

仮にこれらの路線が、細々とでも運行を継続していたら、太宰府市コミュニティバス「まほろば号」の登場もなかったかもしれない。

甘木行きの色幕は「緑」でいいのかな?

2番目。

赤坂二丁目~桜坂間の道路にバスが通れるようになったら、「57番」はこうなるかも?

3番目は、かつて野芥ランプ供用開始前に予測して見事にはずれた路線。

野芥ランプ~半道橋ランプは仕事で何回か利用したが、とても快適なので、地元出身者として、試行でもよいのでぜひバスを通してほしい…。

なお、「17番」の山王一丁目行きは「緑」幕であるが、この「170番」は逆方向から山王地区に入るため「黒」幕としている。

前々から思っているが、山王一丁目行きは、博多駅から距離的にそこまで離れている訳でもないので、別に「黒」幕でもいいのではないだろうか。

山王一丁目を緑にするなら、貝塚駅は黄色、県庁は茶色でもよい気がするのだが…。

4番目は、少し前に香椎・千早地区の路線再編を考えた際に提案した路線のひとつ。

実現しそうな気配は今のところないけど…。

(つづく)

やや久しぶりの落書きシリーズ。

1番目は、「40番 甘木幹線」が福岡市内に乗り入れていた頃にもしLEDがあったら…というもの。

「40番」が、現在のようにJR二日市までの運行になったあと、しばらくは「41番」が朝倉街道まで運行されていた。

仮にこれらの路線が、細々とでも運行を継続していたら、太宰府市コミュニティバス「まほろば号」の登場もなかったかもしれない。

甘木行きの色幕は「緑」でいいのかな?

2番目。

赤坂二丁目~桜坂間の道路にバスが通れるようになったら、「57番」はこうなるかも?

3番目は、かつて野芥ランプ供用開始前に予測して見事にはずれた路線。

野芥ランプ~半道橋ランプは仕事で何回か利用したが、とても快適なので、地元出身者として、試行でもよいのでぜひバスを通してほしい…。

なお、「17番」の山王一丁目行きは「緑」幕であるが、この「170番」は逆方向から山王地区に入るため「黒」幕としている。

前々から思っているが、山王一丁目行きは、博多駅から距離的にそこまで離れている訳でもないので、別に「黒」幕でもいいのではないだろうか。

山王一丁目を緑にするなら、貝塚駅は黄色、県庁は茶色でもよい気がするのだが…。

4番目は、少し前に香椎・千早地区の路線再編を考えた際に提案した路線のひとつ。

実現しそうな気配は今のところないけど…。

(つづく)

(つづき)

1番目と2番目は、こんな路線あったらいいのになぁ…というもの。

1番目は、原2丁目~福陵町あたりから西新へ出るのが意外と不便なためそれの解消と、原~弥生2丁目あたりから藤崎方面に出る人が待たずに、かつ座れるように配慮したもの。

逆回りは「92番」でもいいかな?

2番目は、福岡空港国内線から近場のターミナルへの路線ももっと充実させてほしいという願いを込めて。

地下鉄で博多や天神に出るより、便利という人もいるのでは?

でもこれだと、大橋駅には「くうのいち」と「くのいち」が停車することになり、わかり辛いかな…?

3番目。

現行の「22-1番」や「23-1番」は、メインの経由地である「箱崎埠頭」を小さく表示して終点(香椎浜営業所や西鉄香椎)を強調しているが、箱崎埠頭より先に行こうとする人にとっては「22-1番」や「23-1番」に乗ると逆に遠回りなのだから、天神あたりではこれぐらい強調してもよいのでは?

4番目は、私が子供のころに走っていた先代の「9番」を現在に置き換えてLED化したもの。

「9番」は、渡辺通1丁目再開発の完成に合わせて開設されたらしい。

「61番」の西公園行きを最後に、天神の西側(赤坂門周辺)と天神の南側(渡辺通1丁目周辺)を結ぶ路線はなくなってしまったが、この「9番」みたいな路線があれば使い勝手が良いと思う(←面倒くさがらずに乗り換えろ!と言われてしまいそうだが…)。

(つづく)

1番目と2番目は、こんな路線あったらいいのになぁ…というもの。

1番目は、原2丁目~福陵町あたりから西新へ出るのが意外と不便なためそれの解消と、原~弥生2丁目あたりから藤崎方面に出る人が待たずに、かつ座れるように配慮したもの。

逆回りは「92番」でもいいかな?

2番目は、福岡空港国内線から近場のターミナルへの路線ももっと充実させてほしいという願いを込めて。

地下鉄で博多や天神に出るより、便利という人もいるのでは?

でもこれだと、大橋駅には「くうのいち」と「くのいち」が停車することになり、わかり辛いかな…?

3番目。

現行の「22-1番」や「23-1番」は、メインの経由地である「箱崎埠頭」を小さく表示して終点(香椎浜営業所や西鉄香椎)を強調しているが、箱崎埠頭より先に行こうとする人にとっては「22-1番」や「23-1番」に乗ると逆に遠回りなのだから、天神あたりではこれぐらい強調してもよいのでは?

4番目は、私が子供のころに走っていた先代の「9番」を現在に置き換えてLED化したもの。

「9番」は、渡辺通1丁目再開発の完成に合わせて開設されたらしい。

「61番」の西公園行きを最後に、天神の西側(赤坂門周辺)と天神の南側(渡辺通1丁目周辺)を結ぶ路線はなくなってしまったが、この「9番」みたいな路線があれば使い勝手が良いと思う(←面倒くさがらずに乗り換えろ!と言われてしまいそうだが…)。

(つづく)

(つづき)

前回で完結したつもりでいたのだが、懲りずに「らくがき」シリーズの続編を。

1番目は、“センター好き”な路線。

実際にも「68番」に「給油センター 医療センター」という表示はあるが…。

先代の「50番」がもし今あれば、2番目のような感じだっただろうか。

「3番」の博多駅行きが、ある日突然3番目のような表示になったら戸惑うだろうな…。

4番目は、個人的に作ってほしい路線のひとつ。

(つづく?)

前回で完結したつもりでいたのだが、懲りずに「らくがき」シリーズの続編を。

1番目は、“センター好き”な路線。

実際にも「68番」に「給油センター 医療センター」という表示はあるが…。

先代の「50番」がもし今あれば、2番目のような感じだっただろうか。

「3番」の博多駅行きが、ある日突然3番目のような表示になったら戸惑うだろうな…。

4番目は、個人的に作ってほしい路線のひとつ。

(つづく?)

(つづき)

1番目は、福間から終点までどういうルートを通るのかが気になるところ。

2番目はタイムマシーン?

3番目は既存の“うるさい”表示を集めただけ。

4番目は福岡にオイルマネーが流入したときを想定したもの(?)。

…このへんでやめておきます。

(つづく?)

追伸

先日取り上げた吉塚駅構内へのバス乗り入れだが、6月16日(月)から、「51番」の一部が、

九大病院→吉塚駅構内→九大病院→県庁九大病院前→天神方面

というルートで平日8本のみ乗り入れるようだ。

かなりの肩透かしである…。

1番目は、福間から終点までどういうルートを通るのかが気になるところ。

2番目はタイムマシーン?

3番目は既存の“うるさい”表示を集めただけ。

4番目は福岡にオイルマネーが流入したときを想定したもの(?)。

…このへんでやめておきます。

(つづく?)

追伸

先日取り上げた吉塚駅構内へのバス乗り入れだが、6月16日(月)から、「51番」の一部が、

九大病院→吉塚駅構内→九大病院→県庁九大病院前→天神方面

というルートで平日8本のみ乗り入れるようだ。

かなりの肩透かしである…。

はじめはちゃんと作るつもりだったのだが、途中から道を外してしまった…。

博多駅交通センターでバスを待っていて、一番上のバスが来たら一度は乗ってみたいかも。

どこにも止まらずに都心部を一周するのも意外と快適では?

二番目は水陸両用車じゃないと無理だな。

三番目以降はあまりにくだらないのでノーコメント。

(つづくかも)

博多駅交通センターでバスを待っていて、一番上のバスが来たら一度は乗ってみたいかも。

どこにも止まらずに都心部を一周するのも意外と快適では?

二番目は水陸両用車じゃないと無理だな。

三番目以降はあまりにくだらないのでノーコメント。

(つづくかも)

(つづき)

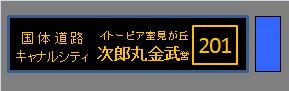

また、駅前1丁目付近で目撃した「201番」の金武営業所行きのバスの行先表示はこのようになっていた。

LED化の初期の頃の「201番」は、博多駅を出る時点では次郎丸経由なのか田隈経由なのかが表示を見ただけではわからない状態であったが、それは解消されている。

また、「“イトーピア室見が丘”の文字を必ず入れる」という約束を果たすための努力には涙ぐましいものを感じてしまう。

注文を付けるとすれば、経由地の部分は「国体道路 キャナルシティ」ではなく、「キャナルシティ 天神」とすべきと思われる。

1997年9月以前は、国体道路経由で渡辺通4丁目交差点を直進する路線は、「天神」という名の付くバス停を通らなかったため、博多駅発着の200番台などのバスは、経由地に「天神」を表示していなかった。

当時は「天神」といえば、まだまだ明治通りや昭和通りのイメージが強く、国体道路を直進するバスに「天神」の文字がなくてもそこまで違和感はなかった。

しかし時代は変わり、天神の重心はどんどん南下している。

それなのに、いまだに国体道路経由のバスを天神経由とは認めていない勢力(?)も一部にあるもようである。

しかし現実は、博多駅発の「201番」に「天神」の文字がないのは、もはや不親切という状態になっているといえる。

それにしても、LED方式になってから、「試行錯誤」ともいえるくらい頻繁に表示が改訂されている。

方向幕の時代には、字は遠くから見えなくても、全体のレイアウトで「何番のどこ行きか」がわかったものだったが(笑)、もうそんな時代は過去となってしまった。

(つづく)

また、駅前1丁目付近で目撃した「201番」の金武営業所行きのバスの行先表示はこのようになっていた。

LED化の初期の頃の「201番」は、博多駅を出る時点では次郎丸経由なのか田隈経由なのかが表示を見ただけではわからない状態であったが、それは解消されている。

また、「“イトーピア室見が丘”の文字を必ず入れる」という約束を果たすための努力には涙ぐましいものを感じてしまう。

注文を付けるとすれば、経由地の部分は「国体道路 キャナルシティ」ではなく、「キャナルシティ 天神」とすべきと思われる。

1997年9月以前は、国体道路経由で渡辺通4丁目交差点を直進する路線は、「天神」という名の付くバス停を通らなかったため、博多駅発着の200番台などのバスは、経由地に「天神」を表示していなかった。

当時は「天神」といえば、まだまだ明治通りや昭和通りのイメージが強く、国体道路を直進するバスに「天神」の文字がなくてもそこまで違和感はなかった。

しかし時代は変わり、天神の重心はどんどん南下している。

それなのに、いまだに国体道路経由のバスを天神経由とは認めていない勢力(?)も一部にあるもようである。

しかし現実は、博多駅発の「201番」に「天神」の文字がないのは、もはや不親切という状態になっているといえる。

それにしても、LED方式になってから、「試行錯誤」ともいえるくらい頻繁に表示が改訂されている。

方向幕の時代には、字は遠くから見えなくても、全体のレイアウトで「何番のどこ行きか」がわかったものだったが(笑)、もうそんな時代は過去となってしまった。

(つづく)

(つづき)

本日、吉塚駅前付近で目撃した「7番」の姪浜駅南口行きのバスの行先表示はこのようになっていた。

「天神」を強調したい気持ちはわかるのだが、「左上→左下→右上→右下」の順で通るという従来の表示の原則からいくと、経由地の順番が実際とは異なることになる。

このような例は以前にも紹介したことがあるが、「どこを通るか」が大事で、「どういう順番で通るか」ということはあまり重要視する必要はないという判断なのであろうか。

一方で、先日新設された「6-1番」は、博多駅を出る時点では、行先(右上)の部分に大きく「天神」と書き、その下(右下)に小さく「大濠公園南・タワー」と表示しており、表示の原則を守ろうとする姿勢が見て取れる。

どちらの方式がよいとは一概には言えないのだろうが、二つの考え方が混在しているのは混乱の元ともなり得るため、このへんのスタンスの揺らぎは解消してもらいたいものである。

なお、以前にも書いたが、「7番」の終点は姪浜駅南口であり、バス停の時刻表にも大きな字で「姪浜駅南口」と表示しているのだから、バスの行先表示についても「昭代」ではなく「昭代・姪浜駅」などとすべきではないだろうか(吉塚駅から「7番」で終点の姪浜駅まで行くのは非現実的なので、「表示しないほうが親切」という考えもよくわかるのだが…)。

(つづく)

本日、吉塚駅前付近で目撃した「7番」の姪浜駅南口行きのバスの行先表示はこのようになっていた。

「天神」を強調したい気持ちはわかるのだが、「左上→左下→右上→右下」の順で通るという従来の表示の原則からいくと、経由地の順番が実際とは異なることになる。

このような例は以前にも紹介したことがあるが、「どこを通るか」が大事で、「どういう順番で通るか」ということはあまり重要視する必要はないという判断なのであろうか。

一方で、先日新設された「6-1番」は、博多駅を出る時点では、行先(右上)の部分に大きく「天神」と書き、その下(右下)に小さく「大濠公園南・タワー」と表示しており、表示の原則を守ろうとする姿勢が見て取れる。

どちらの方式がよいとは一概には言えないのだろうが、二つの考え方が混在しているのは混乱の元ともなり得るため、このへんのスタンスの揺らぎは解消してもらいたいものである。

なお、以前にも書いたが、「7番」の終点は姪浜駅南口であり、バス停の時刻表にも大きな字で「姪浜駅南口」と表示しているのだから、バスの行先表示についても「昭代」ではなく「昭代・姪浜駅」などとすべきではないだろうか(吉塚駅から「7番」で終点の姪浜駅まで行くのは非現実的なので、「表示しないほうが親切」という考えもよくわかるのだが…)。

(つづく)

(つづき)

「22番」の「西鉄香椎」行きの新表示では、経由地のほうも「昭和通 名島 城浜団地 海岸通」と4つも表示してあり、情報量がかなり多い。

これについては、「ゴチャゴチャしていて見にくい」ととるか、「丁寧でわかりやすい」ととるかは意見の分かれるところであると思われるが、個人的には、都心部から桧原・柏原地区向けのバスに多くみられる簡素すぎる表示と比べると、かなり親切に思える。

桧原・柏原地区向けのバスに関しては、行先表示の情報量不足を乗車時の自動アナウンスでカバーしようとているのが見て取れる(経由地を詳しく言うケースが多い)が、 ドアが開いている間に最後まで聞けない場合も多く、表示を補完するには至っていないのが現状といえる。

なお、前述の「22番」の経由地には「昭和通」の文字があるが、果たして必要なのだろうか?

始発の「西公園」の時点では、その先にある「荒戸」の交差点で「昭和通り」に行くのか「明治通り」に行くのかという選択があるので、「昭和通」という表示もわからないではないが、「西公園」の次の「荒戸一丁目」から先はずっと「昭和通り」を通るのだから、スペースを使って敢えて表示する必要もない気がする。

昭和通り上の天神郵便局前が始発の「21A番」なども、経由地に「昭和通 女子大」などと書いてあるが、見るたびに「"昭和通"って要るか?」といつも頭の中で添削している…。

(つづくかも)

「22番」の「西鉄香椎」行きの新表示では、経由地のほうも「昭和通 名島 城浜団地 海岸通」と4つも表示してあり、情報量がかなり多い。

これについては、「ゴチャゴチャしていて見にくい」ととるか、「丁寧でわかりやすい」ととるかは意見の分かれるところであると思われるが、個人的には、都心部から桧原・柏原地区向けのバスに多くみられる簡素すぎる表示と比べると、かなり親切に思える。

桧原・柏原地区向けのバスに関しては、行先表示の情報量不足を乗車時の自動アナウンスでカバーしようとているのが見て取れる(経由地を詳しく言うケースが多い)が、 ドアが開いている間に最後まで聞けない場合も多く、表示を補完するには至っていないのが現状といえる。

なお、前述の「22番」の経由地には「昭和通」の文字があるが、果たして必要なのだろうか?

始発の「西公園」の時点では、その先にある「荒戸」の交差点で「昭和通り」に行くのか「明治通り」に行くのかという選択があるので、「昭和通」という表示もわからないではないが、「西公園」の次の「荒戸一丁目」から先はずっと「昭和通り」を通るのだから、スペースを使って敢えて表示する必要もない気がする。

昭和通り上の天神郵便局前が始発の「21A番」なども、経由地に「昭和通 女子大」などと書いてあるが、見るたびに「"昭和通"って要るか?」といつも頭の中で添削している…。

(つづくかも)

(つづき)

本日、博多駅交通センターで目撃した「201番」の四箇田団地行きバスの前面LEDは、行先部分に「四箇田団地」と書かれ、その下に小さく「田隈新町」と表示されていた。

以前、「LEDの行先表示が主流となり、博多駅を出る時点では、次郎丸経由なのか田隈経由なのかが表示を見ただけではわからないという事態も生じている」ので、次郎丸経由と田隈経由で番号を分割してしまうのもひとつの方法では?という主旨のことを書いたことがあるが、経由地を表示したことで、わかりにくさはやや解消した。

ただ、これまでの表示の慣習として、「下のほうが終点」という認識があるため、下に「田隈新町」というのは少し違和感がある。

那の津4丁目発の「49番」の「博多南駅」行きは、依然「博多南駅」の下に小さく「弥永団地」と表示している。

かと思えば、「630番」から連続して運行される「49番」のほうは、「弥永団地」の下に小さく「博多南駅」となっているようであり、このへんは特にポリシーはないようだ。

LED表示に関して、「終点を強調しすぎ」と思われる例を以前いくつか挙げたことがある。

このうち、「22番」の「西鉄香椎」行きについては、先日の経路変更を機に「香椎浜営」の下に「西鉄香椎」となり、やや改善された。

「7番」の「姪浜駅南口」行きについては、「天神」の下に「昭代」という表示が見られるようになったが、終点である「姪浜駅南口」を全く表示しないというのは簡略化が行き過ぎているようにも感じられる。

バス停の時刻表には、行先部分に大きな字で「姪浜駅南口」と書いてあるのだから、せめてLEDを「昭代・姪浜駅」と表示したり、時刻表の行先部分を「昭代・姪浜駅」とするなどの工夫が必要なのではないだろうか。

(つづく)

本日、博多駅交通センターで目撃した「201番」の四箇田団地行きバスの前面LEDは、行先部分に「四箇田団地」と書かれ、その下に小さく「田隈新町」と表示されていた。

以前、「LEDの行先表示が主流となり、博多駅を出る時点では、次郎丸経由なのか田隈経由なのかが表示を見ただけではわからないという事態も生じている」ので、次郎丸経由と田隈経由で番号を分割してしまうのもひとつの方法では?という主旨のことを書いたことがあるが、経由地を表示したことで、わかりにくさはやや解消した。

ただ、これまでの表示の慣習として、「下のほうが終点」という認識があるため、下に「田隈新町」というのは少し違和感がある。

那の津4丁目発の「49番」の「博多南駅」行きは、依然「博多南駅」の下に小さく「弥永団地」と表示している。

かと思えば、「630番」から連続して運行される「49番」のほうは、「弥永団地」の下に小さく「博多南駅」となっているようであり、このへんは特にポリシーはないようだ。

LED表示に関して、「終点を強調しすぎ」と思われる例を以前いくつか挙げたことがある。

このうち、「22番」の「西鉄香椎」行きについては、先日の経路変更を機に「香椎浜営」の下に「西鉄香椎」となり、やや改善された。

「7番」の「姪浜駅南口」行きについては、「天神」の下に「昭代」という表示が見られるようになったが、終点である「姪浜駅南口」を全く表示しないというのは簡略化が行き過ぎているようにも感じられる。

バス停の時刻表には、行先部分に大きな字で「姪浜駅南口」と書いてあるのだから、せめてLEDを「昭代・姪浜駅」と表示したり、時刻表の行先部分を「昭代・姪浜駅」とするなどの工夫が必要なのではないだろうか。

(つづく)

(つづき)

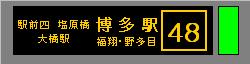

先日、博多区の蔵本交差点付近で目撃した西鉄バス「48番」の方向幕(LED)はこんな表示だった。

経由地の順番が無茶苦茶なのだが、誰も指摘しないのだろうか(本来は、博多駅→駅前四→塩原橋→大橋駅→福翔・野多目)。

それとも、メインとなる経由地が目立てば順番はどうでもいいという考えのもと、あえてやっているのだろうか?

そういう方針自体は否定しないが、それならば全社的にやるべきであり、一部の路線だけに適用するのは混乱のもとである。

この春にリニューアルした「63番」も、美野島南公園と塩原橋が逆だったりする。

「いろんな表示が混在している現状のほうがむしろ混乱を招く元であり問題である」と以前に書いたが、改善するどころかさらにわかりにくくなっているのが現状である。

(つづく)

先日、博多区の蔵本交差点付近で目撃した西鉄バス「48番」の方向幕(LED)はこんな表示だった。

経由地の順番が無茶苦茶なのだが、誰も指摘しないのだろうか(本来は、博多駅→駅前四→塩原橋→大橋駅→福翔・野多目)。

それとも、メインとなる経由地が目立てば順番はどうでもいいという考えのもと、あえてやっているのだろうか?

そういう方針自体は否定しないが、それならば全社的にやるべきであり、一部の路線だけに適用するのは混乱のもとである。

この春にリニューアルした「63番」も、美野島南公園と塩原橋が逆だったりする。

「いろんな表示が混在している現状のほうがむしろ混乱を招く元であり問題である」と以前に書いたが、改善するどころかさらにわかりにくくなっているのが現状である。

(つづく)