バラエティ番組とは、歌・コント・コメディ・視聴者参加型の企画などのいくつかの種類の娯楽を組み合わせたテレビ番組のことである。

と、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に説明されています。このバラエティ番組に最近必ず登場している人たちの中に、性の二重性におかれている人たちです。

嫌がる人は徹底して拒否的な反応を示すでしょうが、私などはその二重性の中に引きつけられるのです。

同類であるとか否かの問題ではなく「心の二重性」として見た時に、人の本来あるべき姿態度、しぐさとは何であるか非常に探求したくなるのです。

二元的よりも一元的であるべきである。相対的なものの考え方を高次元的に総合的な視点で見るべきである。多即一、この極みこそ存在性の本幹ではなかろうか。・・・・限りなき俯瞰的な思考の世界です。

そういうところに引かれているのだと思います。

今朝は、そういうことで中途半端な話をというよりも、著書の紹介を得意の引用でしたいと思います。10年ほど前に広島大学大学院文学研究科教授の松本陽正(まつもと・ようせい)先生が書かれた『心の二重性-文学エッセー』(溪水社)序文です。

松本先生は言語表象文化学分野、フランス文学語学が専攻されているとのこと・・・・私はフランス文学が得意というわけではありませんが、その題名に魅かれて購入しました。

購入しましたというよりも、購入していました、と言うのが正解かもしれません。ある事柄に興味を持つと徹底したくなる性格が、収集という行為に走らせるのです。

雑談はさておいて、その惹きつける序文を紹介します。今日は先ほど話しました通り、中途半端な、生煮えの話としますので全文ではありません。

<引用>

レジスタンス文学の金字塔ともいえる『海の沈黙』を書いたヴェルコール(一九〇一~九一)に、『二人のカミーユ』(伊藤晃編、芸林書房)という童話がある。残念ながら訳本はない。逆にそれが理由で以前勤めていた女子大学で中級のテキストに使ったことがあるが、なかなか興味深く読み進むことができた。

というのも、この童話から「心の二重性」についていろいろ考えさせられたからである。

邦訳がないので、前半のストーリーを少し詳しく辿っておこう。おとぎばなしの体裁をとって、物語は始まる。

ずっとずっと昔、君のお父さんもお母さんもまだ生まれていなかった昔むかし、一組の夫婦がいました。その夫婦には子供が生まれたところでした。(二頁)

この後には少々もったいぶった第二バラグラフが続く。

この子が男の子だったのか女の子だったのかは、いますぐ君に言うわけにはいきません。だって、もし言ってしまったら、もうお話ができなくなってしまいますから。(二頁)

第三バラグラフ、少し長いが引用してみよう。

君に言っておかなくてはいけないこと、それはその当時、世間の親というものはまだ偏見にみちていて、自分たちの子供に対して変な考えを抱いていたということです。それはまるで、男の子売り場と女の子売り場とがあるデパートで子供たちを選んでいたようなものでした。男の子が生まれると、その子は、男の子売り場の男の子たちにどこもかしこも似ていなくてはなりませんでした。また、女の子だったら、その子は、女の子売り場の女の子たちにどこもかしこも似ていなくてはなりませんでした。

そんなふうになるように、親たちは、男の子を育て、女の子を育てていたのでした。女の子は大きくなって家事ができるよう料理と裁縫を学ばなくてはなりませんでしたし、男の子は大きくなって生活費を稼げるよう算数と機械を学ばなくてはなりませんでした。女の子は美しく、口数少なくならなくてはいけませんでしたし、男の子は勇敢で人に命令できるようにならなくてはいけませんでした。

そういうわけで、その当時は、夫は家では王様でしたが、かわいそうに妻はちょっと奴隷のようなものでした。幸いにも、その当時とは状況が変りましたでも、一般に思われているほどにはまだおそらく変ってはいないでしょう。(二~四頁)

第一バラグラフで 「昔むかし」 というおとぎばなしの常套句を用い、昔話を装ってはいたが、この第三バラグラフから、作品に描かれている時代は、どうやらこの作品の書かれた時代、つまり二十世紀の中葉あたりと考えてさしつかえなくなってくる。

それでは、このような時代にこの夫婦はどのように子供を育てようとしたのだろうか?

男の子なら男らしく、女の子なら女らしく、まるで規格品のように型にはめて子供を作りあげていく風潮に逆らって、この夫婦は子供を「女の子としてとか男の子としてとかではなく、同時に女の子でも男の子でもあるように」(四頁 強調ヴェルコール)育てようとする。そうすることの方が、子供の将来のためになるだろうと二人は考えるのである。

そのために二人は子供に、男の名前としても女の名前としても通用する「カミーユ」という名をつける。日本だと、さしずめ、「歩(あゆみ)」「薫」「静香」「忍」「千秋」「千尋」「直美」「緑」といったところだろうか。だがこれらの言葉以上に「カミーユ」という名前は男性にも女性にもつけられる名だ。

文学の中に例を求めると、女性では、コルネイユの四大悲劇の一つ『オラース』の主人公の妹やコレットの『牝猫』のアランの結婚相手がカミーユだし、また実在した人物に例を求めても、ボール・クローデルの柿で彫刻家ロダンと深い関係をもったカミーユ・クローデルの名が浮かぶ。逆に、男性としては、ゾラの出世作『テレーズ・ラカン』 のテレーズの夫はカミーユだし、大革命の折活躍したジャーナリストにカミーユ・デムランがいる。

このように男女双方につけられる「カミーユ」という名を子供につけ、男や女であるよりも、まず一人の人間として子供を扱おうとしたこの夫婦の態度には、意識的にあるいは無意識的に、子供に「男らしさ」や「女らしさ」を求めている我が身を反省させられるものがある。・・・・・・略

<以上同書p5~p8>

先に話した通り性の二重性について話そうとか、差別的な話をしようと化するものではありません。本の表紙の二重性の重なる部分日常生活の中に多々ある心の現象です。

この本はページp116のお手頃本、文学上の二重性、興味のある方は是非読んでみると参考になると思います。

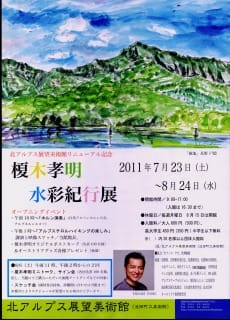

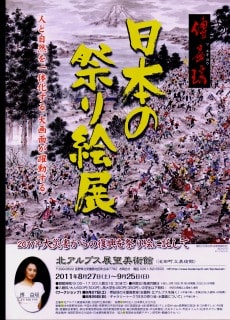

昨日の夕方腰痛に治療に整骨院に生き返りに松本市と安曇野市の境の峠の道を通りました。明暗の風景、薄暮時の山のシルエット、北アルプスの山々と安曇野平の風景。

明暗もまた二重性の重なる部分は惹きつけられます。

にほんブログ村

にほんブログ村 このブログは、にほんブログ村に参加しています。

![]()