↑ こんな祭りが豊川でやっている、と、いうことを知ったのは長篠付近に住んでいたとき。

その名も「うなごうじ祭り」。

うなごうじ。

日常生活で絶対に発音しなさそうな響き。

どんな祭りなのか。

「牛久保の若葉祭【うなごうじ祭】」というHPによりますと、

「『若葉祭』の起源は、永正2(1505)年4月8日、一色城(旧牛久保城)主・牧野成時(古白)が、氏神・若宮殿(現牛久保八幡社)に参拝し、柏葉に御酒を献じ、連歌の発句を短冊に認めて若葉に結びました。

その折、駿河の大主・今川氏親の使者が来て、今橋に城を築くことを命ぜられ(後の吉田城)、成時は、これを名誉に思い、この日を祭礼と定め、以降、4月8日に氏神・若宮殿に連歌を献じるようになったと言われています。

しばらくして、成時によって始められた『若葉祭』は中断されてしまいます。

中断されていた『若葉祭』が復活するのは、牧野氏が関東に移った天正18(1590)年から百年近く経った貞享3(1686)年のことです。

『牛久保八幡社々伝』は、「この年の四月八日、長山村熊野権現(下長山熊野神社)から獅子頭の迎送始まる」と書き記しています。

そして、宝永2(1705)年に神輿が完成し、宝永5(1708)年には「笹踊」が始まりました。

その後、「神兒舞」「隠れ太鼓」等が始まり、変遷を重ね、現在に至っています。

『うなごうじ祭』は『若葉祭』の俗称であり、

「うなごうじ」とは「尾長蛆」の変化した語で、笹踊の囃子方「ヤンヨー神」が笹踊の囃子にのって所かまわず「うじ虫」のように寝転がる様子から付けられたと言われていますが、定かではありません。

歴代の牛久保領主は、領民をことのほか大切にし、時に領民の苦労をねぎらうため、城内に召し酒食をふるまい、領民たちは、その酒に深酔いしまっすぐ歩けず、ごろごろ転がりながら助け合って帰ったと伝えられます。

その時の喜びを神事に盛りこみ、善政を忘れない領民のこころを今に伝えていると言う伝説があります。」

とにかくこの寝転がる様子が面白い祭りとして一度は見たいと思っており、今年度チャレンジ。

妻子を近くの場所で遊ばせて、自分だけダッシュで祭り会場付近へ。

山車が出てお囃子が流れています。

しかし、私が見たかった

「領主が領民をねぎらい飲んだ様を再現している」という寝転がりが見れない。

なかなか始まらないので、そろそろ妻子の元に戻らざるをえんと思い、一度戻るが

「今、祭りに行く人が多いから、これからじゃない?」

と、いうことで、今度は妻子ともに祭り会場へ戻る。

すると、さきほどまで見なかったこんな一行を発見。

そして、見学していると後ろで詳しい人が祭りについて話をしている。

聞き耳を立てていると、

「行列の最後の方に笹踊りといって、寝っ転がる人達が来る。」

とのこと。

『それだ、それだ!』

と、いうことで、行列の後ろのほうへ一家でダッシュ。

すると、カメラの行列。

いましたよ、寝転がる人々が。

※柔道の受身のように寝転がる。

※ちょっと寝起きに疲れたそうなので長めの寝っ転がり。

ちなみに、起こす役の人が呼びかけるまで、寝てないといけないそうです。

※交差点には謎の草履が。。。

爆竹もすごい鳴らします。

アットホームで見ていても楽しい祭り。

郡上の徹夜踊りなどは見ているだけでは楽しめませんが、この祭りは見てるだけでも楽しいお祭りでした。

最近、注目度が高まっているようです。

一家で珍しい祭りを見学できて大喜びで帰宅する途中「牧野城」の看板を発見!

長篠付近に住んでいた際、今までこの道は何度も通っているのですが一回も意識したことがない看板だけに驚く。

看板の言うまま進むとT字路で行き止まり。

『し、城は・・・。』

と、昔ならばうろたえますが、ここは落ち着いて周囲を見渡しましょう。

すると、正面のビニールハウスの向こうに不自然な土の高まりが・・・。

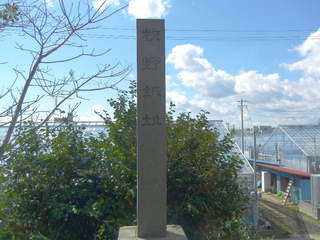

アレに間違いないと見当をつけて道を曲がると史跡の看板登場。

立派な土塁です。

※史跡碑の写真を撮れば落城。

史跡碑に上がる土塁の切れ目。向こうは民家なので構成に切られたものか、それとも昔からか?

この城、うなごうじ祭の起源である牧野氏の最初の城であり、この城のある地名「牧野」を苗字にしたそうです。

単郭方形の屋敷に近いつくりのようですが、土塁は相当に大きい。

この後、牛久保に近い一色城の波多野氏を撃って牧野城から瀬木城へ移り、その後、今橋城(豊橋)を今川の命で築くことになるのが牧野古白。

名将だったようですが、豊橋築城を命じた今川氏に滅ぼされてしまいます。

が、子孫は継続し松平清康と争ったりしたようです。

うなごうじ祭りを見たら、偶然に牧野城を通りかかる。

これは「呼ばれたねぇ。」と、妻と話しておりました。

まれに、今回のように偶然の立ち寄り地が話で繋がっているときがありまして、我が家では「呼ばれた」と称しています。

偶然だとは言うものの、なんか縁を感じてしまいます。

http://www.joy.hi-ho.ne.jp/atabis/newpage5.html

豊川、豊橋の図書館で購入するよう働きかけております。

ヤンヨウガミが寝転ぶのは牛久保だけじゃないし(右記参照 http://www.unagoji.com/若葉祭とは/うなごうじ-は-蛆虫-か/)、むしろ隠れ太鼓の方が面白いと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=Zi7ptCdgHC4

私は子供のころ、上若組(向かって左)で、この隠れ太鼓を踊っており、若い衆を抜けてから20年近く、囃子方として携わっていました。

そしてなんといっても一番見てもらいたいのは「三つ車」です。

https://www.youtube.com/watch?v=TIVzcphhxY4

また若葉祭見学に来てください。

教えていただいた点に注意して、今度は見学してみようと思います。

日本語が混じっていてうまくリンクが表示されていませんが、新城の大宮と旧一宮町の大木(西原)のヤンヨウガミが寝転びます。

長篠に住んでいたことがあるようですから、大宮はよく知っていると思います。

大宮の石座神社の祭礼は来月の第二週のはずです。

調べていくと面白いですねぇ。

本年もよろしくお願いします。

『牛窪考(増補版)』の上製本、愛知大学綜合郷土研究所、豊橋市中央図書館及び豊川市中央図書館が購入してくれました。

http://www.joy.hi-ho.ne.jp/atabis/newpage5.html

愛大及び豊橋は年末購入のためまだ閲覧できませんが、豊川は閲覧できます。

振る舞い酒の話は、若葉祭の公式サイトで私がコラムとして書いていますが、宝永の大地震の折の吉田城主牧野氏の越権行為を戦国時代としたのものです。

図書館で本が拝見出来るようになったとのこと、大変嬉しいです。

名古屋在住なので中々機会がありませんが、折をみて閲覧させていただきます。

牛久保も奥が深いですね。

ご無沙汰しております。

一昨日、ブログを開設しました。

http://tokosabu.dosugoi.net/

『牛窪考(増補版)』の概要を開設しています。

「若葉祭」についての解説もすでに投稿してあります。

ブログも拝見させいただきましたが非常に学術的ですね。今後を楽しみにしております。