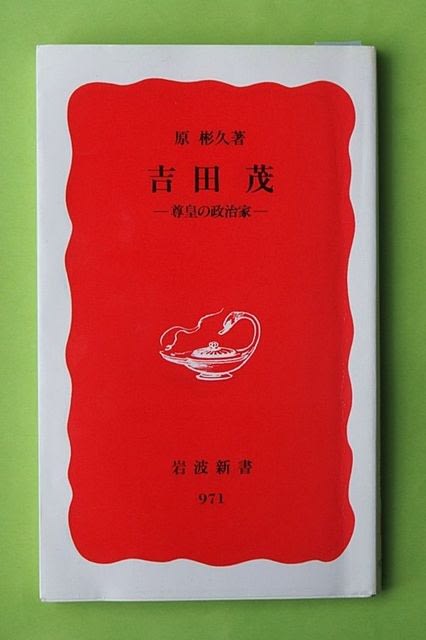

原彬久と表記し、あきひさではなく、よしひさと読ませる。

この方の著作を手にするのははじめてである。

Amazonでの評価は平均で星2つ半、あまり芳しいとはいえないのだが、最初に結論をいえば、わたし的には、評伝の秀作といった感想を抱いた。

目次はつぎのようにならんでいる。

第一章 人生草創 -維新の激流に生(な)るー

第二章 帝国主義を抱いて -外交官の軌跡―

第三章 体制の淵から -反軍部の旗幟―

第四章 敗戦国の宰相 -瓦礫の底からー

第五章 歴史の岐(ちまた)に立つ -保守主義の貫徹―

第六章 講和・安保両条約締結に向けて -外交文書は語るー

第七章 権力の黄昏 ―政党政治からの逆襲―

エピローグ いまに生きる「吉田茂」

原さんは、新書の仕様ながら切れ味十分、うまくまとめている・・・と思う。たった241ページですぞ、あとがきをふくめて。

維新の志士なら類書、参考図書はいくらもあるが、そういった定型化したともいえる“時代の肖像”を描くのではなく、直近ともいうべき戦後の保守政治家の肖像を描いているのである。

何を書き、何を書かないか、大いに悩まれたに違いない。

現在の与党・自民党が誕生する前だが、吉田茂といえば、日本の“戦後体制”を築いた政治家として、一番よく知られた人物である。

いわゆる政党政治家ではなく、外務省、つまり高級官僚の出身。そういう人物が、占領下の日本の舵取りをまかされ、そして21世紀の現在へとつづく保守の基礎を据えた。

吉田茂といっても、わたしはこれまでに高坂正堯さんの「宰相吉田茂」を読んだだけ^ωヽ*

これは“名著”の呼び名が高い高坂さんの政治論なのだが、あくまで論である。

しかも、刊行されたのは1968年なので、文書の公開が十分すすんでいないため、論証がいきとどいていないうらみもある。

そちらに比べると、2005年に書かれたこの「吉田茂 -尊皇の政治家-」は、そののち発掘された資料を参照しえているため、評伝としての体裁がととのっている。吉田茂の誕生から政界引退までの概要が述べられているわけだが、政治家というより、その人間的肖像の方を描くことに注力しているのがおもしろかった。

そうか、日本は吉田茂という人物を必要とした時代があったのだ。

さて、本書の内容紹介はBOOKデータベースに任せよう。

《戦後日本の針路を定めた吉田茂(1878~1967年)―その生涯はどのような軌跡を描いたか。牧野伸顕ら「三人の父」をもち、駐英大使など歴任後の戦時下、「反戦和平派」ゆえの逮捕。宰相として講和を実現し経済復興を促す一方、天皇退位を阻み、「逆コース」を推進した「ワンマン」の実像を、その皇室観に着目しつつ、興味深く描き出す。》

吉田茂の皇室への尊崇は、十代で耕余塾において叩き込まれた漢籍までさかのぼる。そして杉浦重剛からの影響。そういった環境下で吉田の人格が形成されていったことを、原さんはしっかり押さえている。

皇室への尊崇が、政治的に利用してやろうというような付け焼刃ではないことを論証している。養母士子(ことこ)の存在が大きかったのはないかと推測しているあたりにも、説得力がある。

実父竹内綱、養父吉田健三、そして義父牧野伸顕(大久保利通の孫=妻の父)が吉田茂の背後にあって、それぞれ無視しえない大きな役割を果たしたことを著者は明確に見据えている。要するに家系的にサラブレッドだし、東大から外交官になった極めつけのエリートであったということだ。そういう意味で、まぎれもなく官僚型政治家であった。

わたしの印象では、本書はかなり正統的な、よく調べてかかれた評伝の逸品である。こういう人物が、戦後の一番困難な時代に登場し、7年2か月の長期にわたって首相であったのだ。

賛否両論はもちろんある。しかし、現在から眺めた場合、結果オーライであったのではないか?

原彬久の「吉田茂 -尊皇の政治家-」がすぐれているのは、政治家賛美を意図したのではないということだろう。長所と欠点の両端に配慮し、そこから一人の政治家であった人物を、まるごと掬いあげる。

《戦後日本は吉田茂とともに始まったといってよい。吉田が政権の座にあったあの七年二カ月は、アメリカ対日占領下のほぼ全局と独立回復直後の二年半余を含んでいる。

敗残と建設の時代であった。戦後日本における制度と精神の「基層」が新たに形成されていった時代でもある。

したがって吉田が日本の最高指導者としてそのとき何を決断しどう行動したか、そして吉田が何をしなかったのか、何をすることができなかったのかを検証することは、戦後日本の「基層」の成り立ちとその本質を見据えるうえで重要である。

この「基層」部分がその後の日本の「かたち」を否応なく規定していったことに思いをいたせば、私たちは吉田茂の決断と行動の軌跡から目を離すことはできないのである。》(本書あとがきより。改行は引用者)

本書は歴史書ではなく、高坂正堯さんの「宰相吉田茂」のような論のまさった本でもない。具体的なエピソードに寄り添いながら、ある日本型政治家の実像に迫った、そしてそれにほぼ成功した一冊である。

推進力もあるから、さきへさきへと読みたくなった。

逮捕歴までありながら、功成り名を遂げた吉田茂。1万坪にもおよぶ大磯の自邸は、彼がわれわれ庶民とは縁のうすいエリートであることを雄弁に語っている。

しかし、こういう人物が、戦後という時代の基軸を、その決断力によって着地させたのである。自民党長期政権は、いまだ、彼が基礎を置いたレールの上を走っている。

その後自民党からは、池田勇人や佐藤栄作、中曽根康弘など、官僚出身の政治家が、続々誕生してくる。その先鞭をつけたという意味でも、吉田茂の重要性は他の政治家を圧していると思われた。

評価:☆☆☆☆☆

この方の著作を手にするのははじめてである。

Amazonでの評価は平均で星2つ半、あまり芳しいとはいえないのだが、最初に結論をいえば、わたし的には、評伝の秀作といった感想を抱いた。

目次はつぎのようにならんでいる。

第一章 人生草創 -維新の激流に生(な)るー

第二章 帝国主義を抱いて -外交官の軌跡―

第三章 体制の淵から -反軍部の旗幟―

第四章 敗戦国の宰相 -瓦礫の底からー

第五章 歴史の岐(ちまた)に立つ -保守主義の貫徹―

第六章 講和・安保両条約締結に向けて -外交文書は語るー

第七章 権力の黄昏 ―政党政治からの逆襲―

エピローグ いまに生きる「吉田茂」

原さんは、新書の仕様ながら切れ味十分、うまくまとめている・・・と思う。たった241ページですぞ、あとがきをふくめて。

維新の志士なら類書、参考図書はいくらもあるが、そういった定型化したともいえる“時代の肖像”を描くのではなく、直近ともいうべき戦後の保守政治家の肖像を描いているのである。

何を書き、何を書かないか、大いに悩まれたに違いない。

現在の与党・自民党が誕生する前だが、吉田茂といえば、日本の“戦後体制”を築いた政治家として、一番よく知られた人物である。

いわゆる政党政治家ではなく、外務省、つまり高級官僚の出身。そういう人物が、占領下の日本の舵取りをまかされ、そして21世紀の現在へとつづく保守の基礎を据えた。

吉田茂といっても、わたしはこれまでに高坂正堯さんの「宰相吉田茂」を読んだだけ^ωヽ*

これは“名著”の呼び名が高い高坂さんの政治論なのだが、あくまで論である。

しかも、刊行されたのは1968年なので、文書の公開が十分すすんでいないため、論証がいきとどいていないうらみもある。

そちらに比べると、2005年に書かれたこの「吉田茂 -尊皇の政治家-」は、そののち発掘された資料を参照しえているため、評伝としての体裁がととのっている。吉田茂の誕生から政界引退までの概要が述べられているわけだが、政治家というより、その人間的肖像の方を描くことに注力しているのがおもしろかった。

そうか、日本は吉田茂という人物を必要とした時代があったのだ。

さて、本書の内容紹介はBOOKデータベースに任せよう。

《戦後日本の針路を定めた吉田茂(1878~1967年)―その生涯はどのような軌跡を描いたか。牧野伸顕ら「三人の父」をもち、駐英大使など歴任後の戦時下、「反戦和平派」ゆえの逮捕。宰相として講和を実現し経済復興を促す一方、天皇退位を阻み、「逆コース」を推進した「ワンマン」の実像を、その皇室観に着目しつつ、興味深く描き出す。》

吉田茂の皇室への尊崇は、十代で耕余塾において叩き込まれた漢籍までさかのぼる。そして杉浦重剛からの影響。そういった環境下で吉田の人格が形成されていったことを、原さんはしっかり押さえている。

皇室への尊崇が、政治的に利用してやろうというような付け焼刃ではないことを論証している。養母士子(ことこ)の存在が大きかったのはないかと推測しているあたりにも、説得力がある。

実父竹内綱、養父吉田健三、そして義父牧野伸顕(大久保利通の孫=妻の父)が吉田茂の背後にあって、それぞれ無視しえない大きな役割を果たしたことを著者は明確に見据えている。要するに家系的にサラブレッドだし、東大から外交官になった極めつけのエリートであったということだ。そういう意味で、まぎれもなく官僚型政治家であった。

わたしの印象では、本書はかなり正統的な、よく調べてかかれた評伝の逸品である。こういう人物が、戦後の一番困難な時代に登場し、7年2か月の長期にわたって首相であったのだ。

賛否両論はもちろんある。しかし、現在から眺めた場合、結果オーライであったのではないか?

原彬久の「吉田茂 -尊皇の政治家-」がすぐれているのは、政治家賛美を意図したのではないということだろう。長所と欠点の両端に配慮し、そこから一人の政治家であった人物を、まるごと掬いあげる。

《戦後日本は吉田茂とともに始まったといってよい。吉田が政権の座にあったあの七年二カ月は、アメリカ対日占領下のほぼ全局と独立回復直後の二年半余を含んでいる。

敗残と建設の時代であった。戦後日本における制度と精神の「基層」が新たに形成されていった時代でもある。

したがって吉田が日本の最高指導者としてそのとき何を決断しどう行動したか、そして吉田が何をしなかったのか、何をすることができなかったのかを検証することは、戦後日本の「基層」の成り立ちとその本質を見据えるうえで重要である。

この「基層」部分がその後の日本の「かたち」を否応なく規定していったことに思いをいたせば、私たちは吉田茂の決断と行動の軌跡から目を離すことはできないのである。》(本書あとがきより。改行は引用者)

本書は歴史書ではなく、高坂正堯さんの「宰相吉田茂」のような論のまさった本でもない。具体的なエピソードに寄り添いながら、ある日本型政治家の実像に迫った、そしてそれにほぼ成功した一冊である。

推進力もあるから、さきへさきへと読みたくなった。

逮捕歴までありながら、功成り名を遂げた吉田茂。1万坪にもおよぶ大磯の自邸は、彼がわれわれ庶民とは縁のうすいエリートであることを雄弁に語っている。

しかし、こういう人物が、戦後という時代の基軸を、その決断力によって着地させたのである。自民党長期政権は、いまだ、彼が基礎を置いたレールの上を走っている。

その後自民党からは、池田勇人や佐藤栄作、中曽根康弘など、官僚出身の政治家が、続々誕生してくる。その先鞭をつけたという意味でも、吉田茂の重要性は他の政治家を圧していると思われた。

評価:☆☆☆☆☆