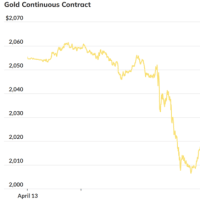

週明け11日のNY市場はコロンバス・デーの祝日で債券市場が休場だった。先週末までの値動きが米長期金利の方向に支配されていたことから、債券市場が休場ということで、狭い範囲のレンジ相場だったが、そこは為替が動いた。主要通貨に対しドルが上昇、ドル指数が一時94.4まで水準を切り上げたことが、金の売り手掛かりとなった。ドル指数は前先週末に95.504と1年ぶりの高値を付けている。前週末8日発表の9月の米雇用統計で雇用者数増加幅は市場予想を大幅に下振れたものの、米連邦準備理事会(FRB)がテーパリング(資産買取りの縮小)を見合わせるとの楽観的な見方は強まらなかったことによる。

ちなみに11日のドル円相場は、2018年12月以来となる113円台のドル高となった。日本は新政権が、アベノミクスの引継ぎともいえる日銀による円安方向を見込んだ政策を維持すると見られることが、節目突破のドル高(円安)につながったということだろう。印象としては、いやぁな感じのドル高というより円安で、「日本売り」を思わせるもの。喜んで通貨を安くするスタンスは、リスクではないかと思う。

米雇用統計に話を戻すと、雇用者数の増減は景気動向を映すといわれるだけに、ここまでの増加数の累積を勘案したテーパリング決定見通しとはいえ、11月の連邦公開市場委員会(FOMC)での決定、12月の着手というシナリオは、気勢を削がれたのは確かだろう。

こうした中でゴールドマン・サックスは11日、2021年と22年通期の米経済成長率見通しをそれぞれ5.6%、4%と、従来の5.7%、4.4%から引き下げた。半導体不足が来年の下半期まで改善せず、在庫再構築も先送りされ当初期待していた早い回復が望めないと指摘。財政政策の効果が弱まることに加え、サービス分野を中心に従来予想ほど個人消費の伸びが見込めないことを理由にあげている。

一方で、雇用統計の中で平均時給が前月比0.6%増、前年同月比4.6%増と加速していること、また、就業者の労働時間が伸びていることは、労働市場がひっ迫していることの現れとみられる。週明け11日の米国産原油WTIが一時82.18ドルと2014年10月以来の高値を記録したが、これらは総合的にインフレ圧力の高まりを印象付けるものでもある。この部分をとらえると、FRBも危機対応の超緩和策を野放図に続けるわけにいかないわけで、テーパリングは既定路線ということになる。

FRBは難しい舵取りを強いられている。

ちなみに11日のドル円相場は、2018年12月以来となる113円台のドル高となった。日本は新政権が、アベノミクスの引継ぎともいえる日銀による円安方向を見込んだ政策を維持すると見られることが、節目突破のドル高(円安)につながったということだろう。印象としては、いやぁな感じのドル高というより円安で、「日本売り」を思わせるもの。喜んで通貨を安くするスタンスは、リスクではないかと思う。

米雇用統計に話を戻すと、雇用者数の増減は景気動向を映すといわれるだけに、ここまでの増加数の累積を勘案したテーパリング決定見通しとはいえ、11月の連邦公開市場委員会(FOMC)での決定、12月の着手というシナリオは、気勢を削がれたのは確かだろう。

こうした中でゴールドマン・サックスは11日、2021年と22年通期の米経済成長率見通しをそれぞれ5.6%、4%と、従来の5.7%、4.4%から引き下げた。半導体不足が来年の下半期まで改善せず、在庫再構築も先送りされ当初期待していた早い回復が望めないと指摘。財政政策の効果が弱まることに加え、サービス分野を中心に従来予想ほど個人消費の伸びが見込めないことを理由にあげている。

一方で、雇用統計の中で平均時給が前月比0.6%増、前年同月比4.6%増と加速していること、また、就業者の労働時間が伸びていることは、労働市場がひっ迫していることの現れとみられる。週明け11日の米国産原油WTIが一時82.18ドルと2014年10月以来の高値を記録したが、これらは総合的にインフレ圧力の高まりを印象付けるものでもある。この部分をとらえると、FRBも危機対応の超緩和策を野放図に続けるわけにいかないわけで、テーパリングは既定路線ということになる。

FRBは難しい舵取りを強いられている。