前回(4月13日)の男鹿はカタクリが主役だった(こちら)が、

今回の男鹿はどうだろうか。

クマが出ないことを祈りつつ、行ってみる。

登山口門前の街並み

門前の鬼じゃないナマハゲ像

(右上)宝物殿の前でオオタチツボスミレ

宝物殿の蔭に廻ったら花の海が待っていた。

ニリンソウの群生

ニリンソウとラショウモンカズラの混生お花畑

ラショウモンカズラ

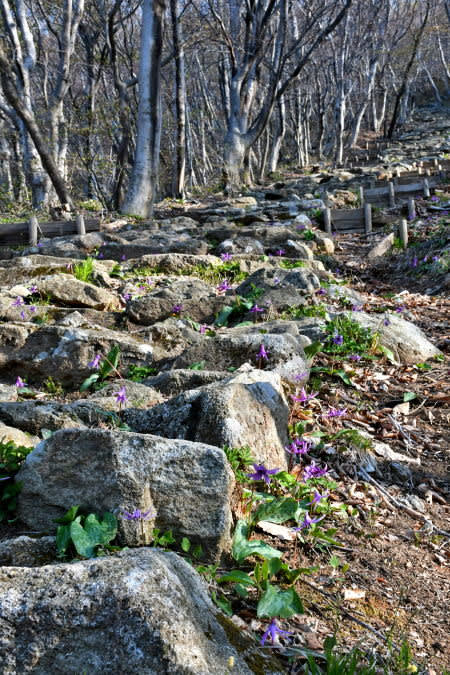

(右上)999段の石段

石段の隙間にニシキゴロモ。

999段の石段の上の方は新緑が繁り、うす暗くなっていた。

五社堂の境内ではカタクリが咲き終わり、かわって地味なホソバノアマナが咲き出していた。

同じく前回、ナガハシスミレが盛りだった場所はタチツボスミレに交替していた。

この日の五社堂。

今回の毛無山探訪の主目的はシラネアオイだった。

それは五社堂裏の雑木林に多い。

径10センチを超える大花もあれば、赤ちゃんのようにちっこい株も有った。

今回、白花を二個見つけた。

雑木林から登山道に戻り、登って行くと、木の花も咲いていた。

オオカメノキの花

モミジイチゴの花

オオバクロモジの花

(右上)ホソバノアマナ

今回は五社堂上のブナ林に咲く花が例年同時期よりも少ないように感じた。

何故だろう。

左はナガハシスミレ、中ほどと右はスミレサイシン。

道端のブナの木。

五社堂から約一時間登ったところで下山し、福寿草山へ行った。

「福寿草山編」へ続く。

4月13日は男鹿へ約一週間ぶりに向かった。

これは最盛期のカタクリを見たかったから・・・

カタクリの生える門前五社堂の少し手前、

能登山を通りかかったら、椿がちょうど花盛りとなっていた。

この椿は日本海側としては北限のヤブツバキとして天然記念物にも指定されている。

なおヤブツバキは国内ではもっと北に位置する青森県夏泊半島にも生育しているが、こちらは日本海側ではない。

男鹿にはよく来るが、この花の開花に立ち会うのは久しぶりだ。

カタクリの方は、4月5日には三分咲きくらいだった(記録はこちら)

が、今日はどうだろう。

五社堂下の宝物殿を過ぎると、999段の石段が始まるが、今回はそこのカタクリが満開だった。

厳密には朝一で7時頃通った時は花は半閉じだった。

朝一で7時頃のカタクリ

以下の写真6枚は一旦、五社堂まで上がって上の方の花を見てから下山し、9時半頃に撮ったものだ。

手前はカタクリ、奥の方にニリンソウ

カタクリ群生

カタクリ

ニリンソウ

(右上)カタクリ、アップで。

ニリンソウ群生

999段の石段を登り詰めたら、一輪だけ、シラネアオイが咲いていた。

(右上)シラネアオイの一番花

この株は何故か毎年開花が早い。他の場所のシラネアオイはまだ蕾も出たばかりのレベルなので

今年も一番花となっていた。

五社堂の境内はカタクリが花筵のように咲くところだが、今回はもはや終盤モードだった。

五社堂境内のカタクリ群生

キクザキイチゲとの混生

キクザキイチゲがやや多い場所

スミレ類はナガハシスミレが盛りだった。

五社堂

五社堂の裏の林ではフクジュソウはもう終わっていた。

フクジュソウ(実)とカタクリ

(右上)カタクリとスミレサイシン

スミレサイシンの葉は花が咲き終わる頃に展開する。

葉の形は名前の通り、トウゴクサイシンに似ている。

トウゴクサイシン

シュンラン

ナニワズはまだ咲き残っていた。

五社堂を下りてから、麓の勝楽寺に立ち寄ったら、エンゴサクがまだ咲き残っていた。

今年はこの花には長く愉しませてもらった。

また来年もよろしく。

この後、今日は能代市二ツ井の七座山(ななくらやま)に向かった。

行く途中、寒風山の上に茶色い雲が出ていたのに気づく。

エゾエンゴサク(オトメエンゴサク)?

この日の昼頃の男鹿付近は快晴で雲は皆無なのにそこだけ雲が有った。

茶色い色は何やら消臭剤メーカーのテレビCMに出て来る匂いのけむり?を連想させた。

ところがこの雲、肉眼ではしっかり見えるのに、写真に撮るとわかりにくい。

正体は何だろう。スギ花粉が雲のようになって漂っているのだろうか。

もしそうだとしたら凄まじい量の花粉だ。あの中に居たら、ひとたまりもないだろう。

帰宅後、夕方のニュースで今日、寒風山で山焼きが有ったことを知った。

あの怪しげな雲の正体は山焼きのけむりだった。

「七座山毒花紀行」へ続く。

(本頁は「4月5日の男鹿(2)五社堂編」の続きである。)

福寿草山は3月28日にも訪れており、フクジュソウは十分満喫した(記録はこちら)が

今回も立ち寄ってみた。

フクジュソウ群生地に入ったが、花はもう終わったあとだった。

しかし奥の方に行ったら・・・

まだけっこう残っていた。

他の花、カタクリは福寿草山にはあまり多くない。

カタクリ

右上は水仙のような葉がいっぱい繁っているが、これはヒガンバナ科のキツネノカミソリ。

葉は初夏に枯れ、晩夏に花茎だけを延ばして咲く。

こちらはネコノメソウの仲間。種名まではわからなかった。

アズマイチゲとキバナノアマナが混じっている。

福寿草山には何故かアズマイチゲが多い。

林床を見ると葉の量はとても多いが、その割に花は疎らだ。

よく似たキクザキイチゲは福寿草山にはあまり多くない。

花色は男鹿では白が多く、青紫系は少ない。

福寿草山の次の覇者、ニリンソウが少しだけ咲いていた。

本格的な開花は四月下旬以降か。

スミレサイシン

このハタザオの仲間は男鹿や由利本荘の低山でよく見かける。渓谷沿いや崩壊地に多い。

エゾノイワハタザオだろうか。

最後にエンゴサクの仲間二種。

ミチノクエンゴサク

(右上)ミヤマキケマン

以上。

(本頁は「2024年4月5日の男鹿(1)コバルトの花の海編」の続きである。)

勝楽寺に続いて宝物殿の左脇を掠めると、目の前に999段の石段が現れる。

999段の石段

この石段道、その昔、漢の武帝が連れて来た五匹の鬼が

ひと晩で1000段の石段を作ろうとしたが、最後の一段を積む前に日が昇ってしまったため、

999段のまま終わったとの逸話がある。

作り話とはいえ、鬼滅の刃の鬼同様、夜の間しか活動できないと言う設定には笑ってしまう。

それはさておきこの石段、急に見えてしんどそうだが、

いざ登り出すとさほどではない。

石段の両脇には花がパラパラと咲き出していた。

(右上)カタクリとナガハシスミレ

ナガハシスミレ

石段の隙間にもカタクリが咲いていた。

五社堂境内に到着。

ここは四月になればカタクリやイチゲが花筵のように咲く場所だが、

今回はちょっと早かったようで花はまだ疎らだった。

境内の花筵予定地

クライマックスになるのは一週間後くらいだろうか。

カタクリ

カタクリとキクバオウレン

カタクリとキクザキイチゲ

五社堂

今回驚いたのは五社堂の裏の雑木林。

その林床にシュンランを見つけた。

男鹿の五社堂に来るようになって20年以上、

男鹿三山に登山するようになって10年以上になるが、

シュンランは一度も見たことが無かった。

そのため男鹿にはシュンランは無いものだと思っていたが、

今回、五社堂のすぐ裏の林で見つけた。

ナニワズはまだ咲き残っていた。

フクジュソウ咲き残り

(右上)エンレイソウ

カタクリ

(右上)カタクリとスミレサイシン

フクジュソウの小群生地

「(3)福寿草山編」に続く。

春になったのでいろんな山に行きたいのだが、今年の秋田は( ̄(エ) ̄)クマが怖い。

熊撃退スプレーを買おうと近所の登山用品店に行ってみた。

すると(昨年秋のクマ騒ぎ以降)売り切れてしまい、入荷の目途が立っていないと言われる。

しかたなく( ̄(エ) ̄)クマが居ないとされる男鹿毛無山にまたまた行くことにした。

このお山、今年になって既に五回目だ。

何故、クマが居ないのかよくわからない。

ナマハゲに守護されているからだろうか。

このお山は花が豊富だ。例年ならば今頃はフクジュソウが終わり、

カタクリが見ごろになっている頃だが、

今年は寒の戻りも有り、タイミングがずれているようだ。

青い花の海

今回は五社堂より下、門前の集落から始める。

毛無山の登山口、門前の集落。

そこにはナマハゲの立像があり、山の上に長楽寺が見える。

県道端にある赤神神社五社堂遥拝殿

まずは長楽寺をめざす。

正式には遥拝殿脇の石段を登るが、ショートカット(間道)もある。

石段を登って行くとニリンソウが咲き出していた。

ニリンソウ

他にキバナノアマナやエンゴサク

キバナノアマナ

エンゴサク

山門をくぐるとエンゴサクが

コバルト色の海のように咲いていた。

エンゴサクのアップ

このエンゴサクは当初、オトメエンゴサクと思っていたが、

数年前、秋田県内の詳しい方から

エゾエンゴサクとして統一すべきと言われた

(秋田県発行の植物分布図もエゾエンゴサクになっている)。

また改訂新版・日本の野生植物(平凡社)でも検討を要するとの見解だった。

本件について、詳しくは、「エンゴサクと〇〇ケマン」を参照されたし。

そういった経緯もあり、

最近は「エゾエンゴサク(オトメエンゴサク)?」という表現にしている。

この青い花の海には他の花も少し混じっている。

アズマイチゲ

(右上)アズマイチゲとキバナノアマナ

エンゴサクの群生と山門を振り返る。

長楽寺。ここは脇を過ぎていくだけ。

まだ続きがあった。

ここはキクザキイチゲが混生していた。

宝物殿の左脇を掠める。

ニリンソウの草叢が有ったが、まだ咲いていない。今、咲いてるのはキバナノアマナとカタクリ。

トリカブトの芽吹き

(右上)アズマイチゲ

「(2)五社堂編」に続く。