「汀邸 遠音近音」に着きました。

(古民家の趣き。部屋に露天風呂があるような建物には見えませんが、、、。)

(古民家の趣き。部屋に露天風呂があるような建物には見えませんが、、、。)

「汀邸 遠音近音」、読み方は「みぎわてい をちこち」です。

(玄関に置かれている大きな甕に「鞆津 籠藤」とありますが、、、。)

(玄関に置かれている大きな甕に「鞆津 籠藤」とありますが、、、。)

玄関を入ったところ。

(昔の建物をうまく再生していることが一見して分かります。)

(昔の建物をうまく再生していることが一見して分かります。)

左手側はこんな景色。

(靴のまま上がるのですが、罪悪感を感じるくらいの美しさ。)

(靴のまま上がるのですが、罪悪感を感じるくらいの美しさ。)

圧巻は天井の梁。

(見事です。)

(見事です。)

調度品の一つ一つにストーリーがありそうな雰囲気です。

ここで宿の方から説明がありました。「遠音近音」は、江戸時代創業の旅籠「籠藤」(かごとう)が前身の温泉旅館。「籠藤」は、十返舎一九や井伏鱒二、シーボルトなども逗留した、数多くの文人に愛された宿だったそうです。「遠音近音」は、その旅籠を再生・改装した「木造本瓦葦べんがら塗り」の建物と、フロント・食事処・客室などがある❝本館❞が渡り廊下で結ばれている2棟からなる宿です。

なるほど、到着して数分の疑問が一気に晴れました。それにしても旅籠のノスタルジックな良さを損なわない再生ぶりが素晴らしいです。そして、宿の方からもうひとつ説明が。「遠音近音」と書いて「をちこち」という宿の名の由来です。壁に掲げられているこの額の書から名付けたそうです。

(この建物を改築する時に出て来た軸だそうです。)

(この建物を改築する時に出て来た軸だそうです。)

「四月(ハル)を仙酔島(シマ)どまり雨戸(ト)も閉(ク)らず発動舩(ポッポ)す遠音近音(ヲチコチ)」(※( )内は漢字の横に小さく振られているルビ。) 宿の方曰く、「4月(春)に、仙酔島に宿泊し、雨戸も閉めずにいると、小舟の行き交う音が遠くから近くから聞こえてくる。」というくらいの意味だそうです。宿名の書体もこの軸からそのまま使っていることも分かります。

この額の向かいの部屋「坐忘」はリラクゼーションルーム。

(一番奥には岩盤浴効果もあるリラックスソファもあります。)

(一番奥には岩盤浴効果もあるリラックスソファもあります。)

❝本館❞につながる渡り廊下へ進みます。

(両側には個性的な和風の庭が広がっています。)

(両側には個性的な和風の庭が広がっています。)

左手側には美しく瓦が積まれています。

(大正時代に使われていた瓦。青海波紋をイメージしているそうです。先程のリラクゼーションルームからは、今立っている渡り廊下の床下にも瓦が積まれている様子が見えます。)

(大正時代に使われていた瓦。青海波紋をイメージしているそうです。先程のリラクゼーションルームからは、今立っている渡り廊下の床下にも瓦が積まれている様子が見えます。)

❝本館❞に入るとこの景色が飛び込んできます。

(「おおっ~。」と声が出ます。手前の弁天島と奥の仙酔島の景色が一幅の絵画のように見えます。)

(「おおっ~。」と声が出ます。手前の弁天島と奥の仙酔島の景色が一幅の絵画のように見えます。)

この景色を見ながらチェックイン。

(外(敷地内)は「デッキテラス 海の桟敷」になっています。今日はテラスでゆっくりするには暑すぎるかと。写真左端に小さく写っているのは観光船「平成いろは丸」。)

(外(敷地内)は「デッキテラス 海の桟敷」になっています。今日はテラスでゆっくりするには暑すぎるかと。写真左端に小さく写っているのは観光船「平成いろは丸」。)

ウエルカムドリンクとお茶菓子です。

(白磁系の素敵なコップ。売店で販売していました。(笑))

(白磁系の素敵なコップ。売店で販売していました。(笑))

窓辺に置かれている蟹が気になります。

(「世界に一つだけの蟹」。(笑) 精密鋳造の「株式会社キャステム」(福山市御幸町)に特別に作ってもらった渡り蟹。精密鋳造の技術、すごいです。)

(「世界に一つだけの蟹」。(笑) 精密鋳造の「株式会社キャステム」(福山市御幸町)に特別に作ってもらった渡り蟹。精密鋳造の技術、すごいです。)

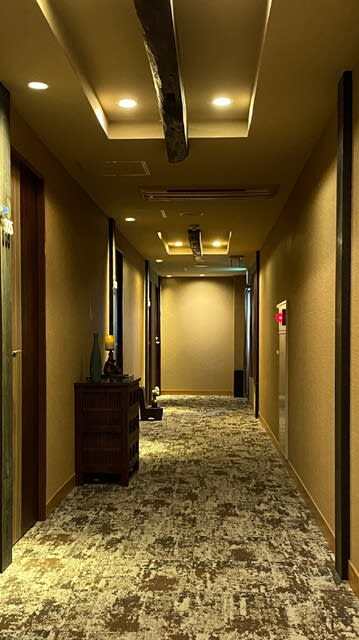

チェックインも終わって部屋に案内していただきます。「遠音近音」は全17室にデッキテラスと温泉露天風呂が付いています。

(❝本館❞は現代建築ですが、天井の飾り梁や壁の塗り色が旧籠藤との連続性をイメージさせます。人の気配もなく静かでいい感じ。)

(❝本館❞は現代建築ですが、天井の飾り梁や壁の塗り色が旧籠藤との連続性をイメージさせます。人の気配もなく静かでいい感じ。)

本日泊まる部屋。最上階のスイート以外は大体部屋のタイプは同じようなものだったと記憶しています。

(3階の部屋のタイプは全て「瑠璃」。)

(3階の部屋のタイプは全て「瑠璃」。)

部屋に入ったところ。

(前日に泊まった「ベラビスタ」よりかなりコンパクトな部屋ですが、狭さは感じません。テラスには後程出てみますが、絶景確定です。)

(前日に泊まった「ベラビスタ」よりかなりコンパクトな部屋ですが、狭さは感じません。テラスには後程出てみますが、絶景確定です。)

革張りなのに和風にも見えるロッキングチェアが気持ち良かった。

(この高さが絶妙。リラックスできます。)

(この高さが絶妙。リラックスできます。)

ワンルームにベッドも置かれています。

(寝心地抜群でした。)

(寝心地抜群でした。)

洗面・脱衣室。

(アメニティは「雪肌精」などが備えられていました。卵型のシングルボウル。)

(アメニティは「雪肌精」などが備えられていました。卵型のシングルボウル。)

洗面・脱衣室→シャワールーム→半露天風呂という動線。コンパクトな作りの部屋に多いですが、結構便利な動線です。

(鞆の浦温泉が常時出ています。かけ流しではありません。)

(鞆の浦温泉が常時出ています。かけ流しではありません。)

シャワーヘッドはTOTOだったかな。

(シャワーの出る面積が大きくて使いやすかったです。)

(シャワーの出る面積が大きくて使いやすかったです。)

温泉は色・香りともクセなし、肌当たりもさらりとしています。

(伊豆石の湯舟。小ぢんまりとしているので足は伸ばせんが、六角形の湯舟の縁に腕を置いてくつろぐには十分でした。)

(伊豆石の湯舟。小ぢんまりとしているので足は伸ばせんが、六角形の湯舟の縁に腕を置いてくつろぐには十分でした。)

半露天風呂の外がテラスになっています。

(部屋のテラスとはつながっていません。温泉で火照った体をテラスでクールダウン、、、とはいかない暑さ。)

(部屋のテラスとはつながっていません。温泉で火照った体をテラスでクールダウン、、、とはいかない暑さ。)

コーヒー豆は「遠音近音」オリジナルの「潮待ちの港ブレンド」。

(豆をミルで挽くところから。)

(豆をミルで挽くところから。)

冷蔵庫の飲み物はインクルーシブ。

(宿の方が「持って帰っていただいて結構です。」とのこと。)

(宿の方が「持って帰っていただいて結構です。」とのこと。)

夕食のオプションのご案内がありました。

(イチオシは鯛。「虎魚」(オコゼ)も旬なのですかね。)

(イチオシは鯛。「虎魚」(オコゼ)も旬なのですかね。)

部屋の探検もひと段落、テラスに出て景色を眺めます。

(のんびりとしたいい景色です。手前の小さな島は弁天島、その向こうの大きな島は仙酔島。連泊なら仙酔島に渡ってみたいところです。)

(のんびりとしたいい景色です。手前の小さな島は弁天島、その向こうの大きな島は仙酔島。連泊なら仙酔島に渡ってみたいところです。)

弁天島をズームしてみます。

(朱塗りの弁天堂(福寿堂)があるから弁天島と呼ばれていますが、正式名称は「百貫島」だそうです。渡ることはできないようです。)

(朱塗りの弁天堂(福寿堂)があるから弁天島と呼ばれていますが、正式名称は「百貫島」だそうです。渡ることはできないようです。)

左手側、鞆の浦の海岸線の方の景色。

(写真の下のフレーム外に仙酔島への観光船「平成いろは丸」の乗船場があります。)

(写真の下のフレーム外に仙酔島への観光船「平成いろは丸」の乗船場があります。)

「遠音近音」には貸切風呂が2つあります。「南風(Hae)」と「東風(Kochi)」。

(私たちは奥の方「東風」を予約。)

(私たちは奥の方「東風」を予約。)

大きなお風呂です。

(普通に大浴場みたい。)

(普通に大浴場みたい。)

5階にありますので、部屋(3階)のテラスから見る景色と、またちょっと違う感じに見えます。

シャワーヘッドはこちらもTOTOだったかな。

(水圧弱めなのがちょっと残念。)

(水圧弱めなのがちょっと残念。)

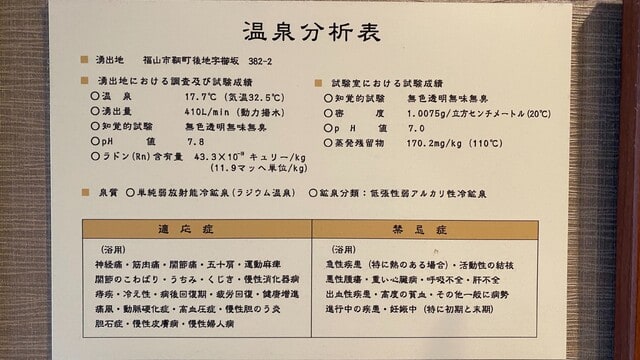

鞆の浦温泉の分析表。

(源泉温度17.7℃。冷泉ですね。泉質などは、単純弱放射能冷鉱泉(ラジウム温泉)、低張性弱アルカリ性冷鉱泉。成分的を見ても、クセなくさらりとしていることが分かります。)

(源泉温度17.7℃。冷泉ですね。泉質などは、単純弱放射能冷鉱泉(ラジウム温泉)、低張性弱アルカリ性冷鉱泉。成分的を見ても、クセなくさらりとしていることが分かります。)

この後は部屋でのんびり。部屋の半露天風呂に入っては部屋の冷房で涼み、を繰り返し。不思議なもので温泉だと何度も浸かります。そろそろ夕暮れ時。

(「平成いろは丸」が仙酔島へ向かっています。)

(「平成いろは丸」が仙酔島へ向かっています。)

弁天島の弁天堂がライトアップされているように見えます。

(左奥に見えるのは仙酔島の旅館です。)

(左奥に見えるのは仙酔島の旅館です。)

夕方になって少しだけ涼しくなったような気もしますが、夕涼みとまではいきません。

(温泉最高。(笑))

(温泉最高。(笑))

さて、夕食の時刻となりました。食事処は「ダイニング颯」(そう)。

(ナプキンがいろは丸仕立て。いろは丸の逸話です。「江戸時代末期の1867年、坂本龍馬は『いろは丸』という船で海運業を営んでいたが、紀州藩の軍艦に衝突され、いろは丸は積み荷とともに沈没。事故現場から一番近くて大きい港が鞆の浦だったことから、事故の当事者たちは鞆の浦に上陸し、事故の損害賠償交渉を行った。」)

(ナプキンがいろは丸仕立て。いろは丸の逸話です。「江戸時代末期の1867年、坂本龍馬は『いろは丸』という船で海運業を営んでいたが、紀州藩の軍艦に衝突され、いろは丸は積み荷とともに沈没。事故現場から一番近くて大きい港が鞆の浦だったことから、事故の当事者たちは鞆の浦に上陸し、事故の損害賠償交渉を行った。」)

本日の献立表。

■冷菜:「広島 夏の恵み」

(鱧南蛮漬け(生姜酢ジュレかけ)・順菜・糸瓜・蛇腹胡瓜浅漬け・くこの実、蝦蛄(シャコ)、オクラ豆富、翡翠茄子、真名鰹西京焼き、南瓜旨煮、庄原三良坂チーズ、紅芯大根、ヤングコーン。ソースは、冬瓜ソース、杏子ソース。)

(鱧南蛮漬け(生姜酢ジュレかけ)・順菜・糸瓜・蛇腹胡瓜浅漬け・くこの実、蝦蛄(シャコ)、オクラ豆富、翡翠茄子、真名鰹西京焼き、南瓜旨煮、庄原三良坂チーズ、紅芯大根、ヤングコーン。ソースは、冬瓜ソース、杏子ソース。)

■御造り:青竹盛り

(鯛重ね、伊佐木焼霜、太刀魚、赤西貝殻盛り、地穴子薄造り、バターナッツ。)

(鯛重ね、伊佐木焼霜、太刀魚、赤西貝殻盛り、地穴子薄造り、バターナッツ。)

料理長の俳句(短冊)が添えられています。「夏の夜を 見上げて涼しむ 鞆の空」。海の波がデザインされた平角皿に小船が浮かんでいるような小皿が2つ、奥の高さのある器の上のガラス板のブルーは夜空、その上の地穴子の薄造りは雲、バターナッツカボチャの反り返った薄切りは雲間に見える三日月、枡にのった赤西貝は鞆の浦の島々、というところでしょうか。

付けるものは3種類をお好みで。

(土佐醤油、ハーブオイル、檸檬塩。)

(土佐醤油、ハーブオイル、檸檬塩。)

飲み物は、妻はワインのペアリング、私は日本酒飲み比べを。

(3種類を料理に合わせて。)

(3種類を料理に合わせて。)

日本酒飲み比べ、いい感じで出てきます。

(パウチされた説明書も出てきます。(笑))

(パウチされた説明書も出てきます。(笑))

■旬の一品料理

(本日の旬の一品は「海鰻の蒲焼」。海ウナギは川に遡上せず海だけで成長するウナギ。要は海の天然ウナギってことですね。初めて食べました。あまりの美味しさに一気に日本酒が減ってしまった。(笑))

(本日の旬の一品は「海鰻の蒲焼」。海ウナギは川に遡上せず海だけで成長するウナギ。要は海の天然ウナギってことですね。初めて食べました。あまりの美味しさに一気に日本酒が減ってしまった。(笑))

■御凌ぎ:杉板に煮穴子小袖寿司広島菜巻き

(雲丹寿司、蓮芋、白板昆布、アスパラ、金山寺味噌。)

(雲丹寿司、蓮芋、白板昆布、アスパラ、金山寺味噌。)

■焜炉:「瀬戸内鱧」しゃぶ鍋、梅肉ポン酢

まず土鍋がセットされます。

続いて鱧登場。

(鱧が旬ということは、まだまだ夏ってことですね。)

(鱧が旬ということは、まだまだ夏ってことですね。)

土鍋の出汁が煮立ったら、鱧と野菜を入れます。

(鱧はやや火が通りにくいので、普通のしゃぶしゃぶよりも長めに入れておきます。この出汁がうまい。)

(鱧はやや火が通りにくいので、普通のしゃぶしゃぶよりも長めに入れておきます。この出汁がうまい。)

■肉料理:和風ローストビーフ

(夏大根、ズッキーニ、揚げトマト、世羅産「松きのこ」、北広島香味野菜、新じゃがコーンソースと山椒ソース。)

(夏大根、ズッキーニ、揚げトマト、世羅産「松きのこ」、北広島香味野菜、新じゃがコーンソースと山椒ソース。)

■御食事:鯛釜飯、香の物

まず火にかけられた土瓶が出てきます。

続いて、宿の方が土鍋で炊き上がったばかりの「鯛釜飯」を持って来てくれます。

(お見事。ある意味、今日の会席料理のメインかもしれません。)

(お見事。ある意味、今日の会席料理のメインかもしれません。)

宿の方が鯛をほぐしてお茶碗によそってくれます。

(土瓶は火から外して。)

(土瓶は火から外して。)

ひつまぶしのように、最初はそのままでいただき、次は薬味をトッピングして土瓶の出汁をかけて。

(本場の鯛釜飯、最高です。食べ切れなかった分は夜食用におにぎりにしてくれます。嬉しいサービスです。)

(本場の鯛釜飯、最高です。食べ切れなかった分は夜食用におにぎりにしてくれます。嬉しいサービスです。)

■水菓子:二色西瓜、レモンゼリーがけ

(白い皿には、黒糖わらび餅タルト、大豆黄粉クリーム、マスカット。)

(白い皿には、黒糖わらび餅タルト、大豆黄粉クリーム、マスカット。)

ごちそうさまでした。瀬戸内海の海の幸・山の幸、最高でした。食後に宿から誕生日のお祝いとしてショートケーキなどをプレゼントしていただき、記念撮影。ありがとうございました!

部屋に戻ってテラスに出てみると、弁天堂が美しく輝いていました。

(ライトアップ、強めですね。(笑))

(ライトアップ、強めですね。(笑))

いつものように何度か温泉に浸かってゆっくりします。「明日の散策プランは明日考えよう。」と先送りして(笑)、就寝。

翌朝。今日も鞆の浦の海は穏やかです。

(鯛漁にでも出る小船でしょうか。)

(鯛漁にでも出る小船でしょうか。)

何となく日の出を見ることができたような気がします。

別方向を見ると、既に夏のような雲が立ち上がっています。

(今日も暑くなりそうです。つらい散策になりそうな予感。)

(今日も暑くなりそうです。つらい散策になりそうな予感。)

朝陽を拝んだら、何はなくとも温泉。

(写真だといい感じに朝風呂の景色に写っていますが、実際は結構眩しかった。(笑))

(写真だといい感じに朝風呂の景色に写っていますが、実際は結構眩しかった。(笑))

朝食です。和食と洋食を選ぶことができます。どうしても「では和食と洋食を1つずつ。」と言ってしまいますが、大体和食の方が❝当たり❞です。(笑)

私が選んだ洋食。

ここに焼き立てパン3種類とココットで蒸された温野菜(ホワイトソースかけ)が出てきます。

(パンはおかわり自由。縦長の全粒粉パンをおかわり。)

(パンはおかわり自由。縦長の全粒粉パンをおかわり。)

妻が選んだ和食。

(こっちが❝当たり❞です。(笑) ちょっとシェアしてもらいましたが、右手前の火にかけられた味噌汁が最高でした。)

(こっちが❝当たり❞です。(笑) ちょっとシェアしてもらいましたが、右手前の火にかけられた味噌汁が最高でした。)

朝食が終わって旧籠藤の棟に行って見学していると、急に雨が降ってきました。部屋に戻ってもまだ降り続いています。

(結構な降りです。)

(結構な降りです。)

「雨かぁ、散策しづらいなぁ。」と思っていると、しばらくして雨は上がりました。「一雨来て涼しくなったかな。」とテラスに出てみると、「蒸っし暑っ。」(笑)

(雨が上がって空気は澄んだのですが、暑さは増すばかり。)

(雨が上がって空気は澄んだのですが、暑さは増すばかり。)

夏の雲に向かって「平成いろは丸」が出航していきました。

(なかなか風情があります。)

(なかなか風情があります。)

冷房の効いた部屋で本日の散策プランを練ります。

(右は今回の旅のために買ったガイド本。情報量少な目でした。(笑) 真ん中の観光パンフレットがとても参考になりました。)

(右は今回の旅のために買ったガイド本。情報量少な目でした。(笑) 真ん中の観光パンフレットがとても参考になりました。)

部屋の鍵のキーホルダーは革細工で、これから訪ねる鞆の浦のシンボル「常夜燈」がデザインされています。

(売店で売っています。(笑))

(売店で売っています。(笑))

チェックアウトは12時。2、3時間の散策の間、荷物を宿に預かってもらいます。

(出発前の1枚。昨日到着した時よりも景色がクリアです。)

(出発前の1枚。昨日到着した時よりも景色がクリアです。)

「汀邸 遠音近音」、評判通りのいい宿でした。それでは鞆の浦観光(散策)に出発です。

・・・尾道・鞆の浦2泊旅行⑤[完]〔3日目帰路編〕へ続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます