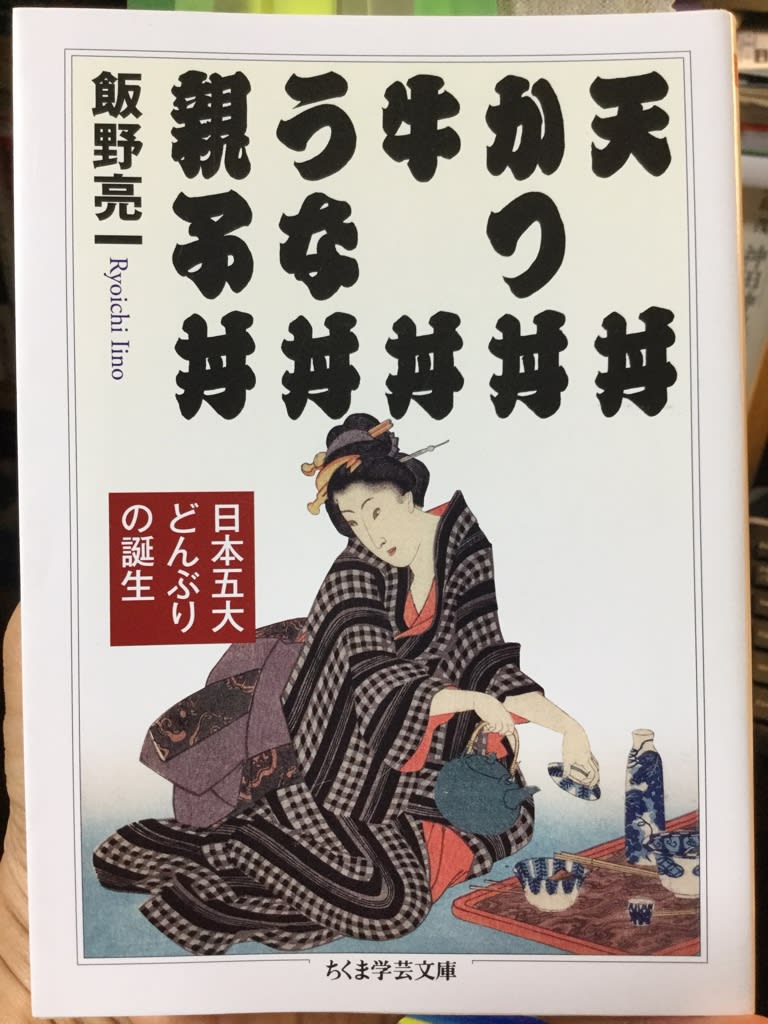

『天丼 かつ丼 牛丼 うな丼 親子丼 日本五大どんぶりの誕生』

飯野亮一著、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2019年

なんだか食堂のお品書きのような(笑)書名がついている、本書『天丼 かつ丼 牛丼 うな丼 親子丼』は、日本料理を象徴する存在として定着している「どんぶり物」の代表である五大どんぶり料理がいかにして生み出され、広く食されるようになったのかを探究していく一冊です。

本書の著者である食文化史研究家・飯野亮一さんが、同じちくま学芸文庫で出している『居酒屋の誕生』(当ブログの紹介記事はこちらを)と『すし 天ぷら 蕎麦 うなぎ』(この本も、当ブログのこの記事にて紹介しております)同様、本書も膨大な文献から見出された、興味深くも美味しいエピソードがてんこ盛りでした。

おかずをご飯の上に乗っけて、一緒に食するという「どんぶり物」。その歴史はそれほど古いというわけではなく、今からおよそ200年前の文化年間(1804〜18)に始まったといいます。それゆえ、本書の記述も江戸時代以降の近代になってからのものが中心となっています。

まず最初に登場したのが、うな丼。江戸時代、芝居小屋の金主(スポンサー)をしていた鰻好きの男が、ウナギが冷めないように丼飯の間に蒲焼を挟ませた「鰻飯」が、そのルーツです。

その後、「鰻飯」は江戸っ子の間で人気のメニューとなっていくのですが、その理由の一つが長さ三、四寸(約9ミリ〜1.2センチ)という小さなウナギを使ったこと。現在のような養殖技術がなかった江戸時代、捕れるウナギの大きさは大小まちまちで、商品価値が高かった大きなウナギは蒲焼として売り出し、小ウナギのほうは鰻飯として割安な値段で提供したことで、ウナギが江戸の市民にとって身近な食べものとなったのだとか。また、鰻飯に使った箸はタレが染みて汚れが落ちにくいので、使い捨ての割り箸をサービスして清潔感を持たせたことも、鰻飯の普及に一役買っていたといいます。

明治に入ると、鰻飯は「鰻丼」と呼ばれるようになり、養殖ウナギが普及していったこともあって大衆化していくのですが、食糧不足となり飲食店での米の提供が禁止された戦時中にはなんと、デパートの食堂でうどんの上に蒲焼が乗っかった「鰻うどん、略して鰻どん」というシロモノが出されたりしたそうな。味のほうがどうだったのかは残念ながら書かれてはいないのですが・・・ウナギの蒲焼と麺類という取り合わせは、さすがに合わないような気がするなあ。

うな丼の次に現れたのが、天丼です。天ぷらと蕎麦の屋台が隣り合っていたことがキッカケとなって天ぷらそばが誕生し(その経緯は『すし 天ぷら 蕎麦 うなぎ』にも書かれております)、蕎麦屋が天ぷらをメニューに加えたのに続いて、江戸時代に流行していた茶漬店も天ぷらをメニューに加えるようになり、天ぷらとともに茶漬を味わったり、天ぷら茶漬(天茶)として食したりして、油っこい天ぷらをさっぱりと味わう食べかたが、まず江戸っ子の間で人気を博します。

その後明治に入り、東京の神田鍛冶町にあった天ぷら専門店で天丼が売り出され、これが大当たりとなります。当時の鍛冶町は、商人や職人の多い町だったそうで、一日の仕事を終えた店員や職人たちが、安くて、うまくて、ボリュームのある天丼で空腹を満たしていたのだとか。やがて、多くの蕎麦屋が天丼をメニューに加えることにより、天丼が日常食として定着し、普及することになります。

本書には、昭和の初期に刊行された『天麩羅通』なる書物の一節が引用されているのですが、これがなんとも美味しそうな記述で食欲をそそります。

「まずは天つゆとご飯の湯気でちょっとクタっとなったてんぷらにかぶりつき、その下を掘り返すようにして、天つゆがしみたご飯をかきこむ。天つゆにてんぷらの油がほんのり混ざっているところが、またコクがあっていい」

ううう。こういう文章を読んでるだけで、もう無性に天丼をかきこみたくなってくるじゃありませぬか。

残るどんぶり料理の三品、親子丼と牛丼、かつ丼が誕生し、受け入れられるようになるまでの歴史は極めて浅いもので、そもそも動物の肉が広く食べられるようになるまでに、長い長い道のりがありました。

まずは、親子丼の材料である鶏肉。江戸時代以前の日本人は、白鳥やキジ、鴨などの野鳥を好んで食べていた一方で、鶏肉は「不浄なもの」とみなされ、食べられることはほとんどありませんでした。室町時代になると鶏卵が食べられるようになり、江戸時代になるとようやく、鶏肉も食材として認識されるようになりますが、鶏卵が食材の格付けで「上」にランクされる一方で、鶏肉は「下」にランクされるという「身分違い」の関係となり、鶏卵と鶏肉が一緒に料理されることもありませんでした。当時の蕎麦屋にあった「親子南蛮」も、鴨肉を鶏卵でとじて作られていたのだとか。いわば、実の親子ではない〝義理の親子〟南蛮といったところでしょうか。

それが変わったのは明治維新以降のこと。士農工商による身分制社会から、「四民平等」の社会になったことで食材に対する差別意識も薄れ、それが親子丼を生み出す素地になったのだとか。「身分差」による差別意識が食材にまで及んでいたことや、それが「四民平等」の世に変わったことでなくなっていったということを本書で初めて知り、ちょっと驚きました。

牛肉も、キリシタンとともに禁止の憂き目にあったり、「牛肉を食べることは穢れである」という考え方が定着していたこともあって、長らく食べられることはありませんでした。明治に入って、文明開化の象徴的な存在として「牛鍋」が流行し、やがて牛肉の煮込みをご飯の上にかけた牛丼のルーツ「牛飯」が登場しますが、それほど上等の肉を使わない安価な代物も多く、下層階級の食べるものというイメージだったといいます。

それを一気に変えるきっかけとなったのが、大正12年(1923)の関東大震災でした。震災から間もない時期に、トタン板葺や屋台といったにわか仕立ての牛丼屋が多数出現し、それは丸の内から芝までの5キロメートル位の範囲に「千五六百軒」も立ち並んだとか。それらの店で売られた牛丼は、労働者階級はもとより上流階級の人たちにも受け入れられ、普及していくことになったといいます。

牛丼の原料となる牛肉を供給する屠場が、早くも震災の3日後から次々と作業を再開したことに加え、米も全国各地から送られてきて「大洪水」といわれるほど確保しやすい状況にあったこともあり、牛丼は被災者にとって「救世主」の役割を果たしていたのだとか。牛丼が身近になった背後にあるこのような歴史も本書で初めて知り、ちょっと感慨深いものがありました。

そしてかつ丼の出現は、西洋から伝わったカツレツにより、豚肉食が一般的となった明治時代からしばらく経った、大正時代の終わりごろのこと。カツレツそのものも厚みが増して「とんかつ」という形で和食化していく中で、かつ丼も誕生したのです。カツレツをとんかつとして和食に取り込んだ上、それをさらにどんぶり物にして完璧に和食化した先人たちのアレンジ能力は、やはりたいしたものだなあと感心させられるばかりです。

そう。一体化させたご飯とおかずを、どんぶりというパッケージに入れて提供するというどんぶり物は、まさしく日本ならではの誇るべき食文化といえましょう。

そんなどんぶり物が誕生し、発展、定着していくまでの歴史とエピソードを、それこそどんぶり物のごとくてんこ盛りにした本書は、どんぶり物の美味しさをさらに引き立て、味わい深いものにしてくれる一冊であります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます