2023年5月23日 油谷ダム

油谷ダムは熊本県八代市坂本町鮎帰の一級河川球磨川水系油谷川にある九州電力(株)が管理する発電目的のロックフィルダムです。

1960年代半ばから発電の主力は火力へと移り、さらに1970年代以降原子力発電が台頭します。

一方で火力発電所や原子力発電所は細かな出力調整が難しく、『巨大蓄電池』として余剰電力の有効活用が可能で電力消費のピークに合わせて大出力の発電が可能な揚水発電が注目されます。

九州電力は1970年(昭和45年)より同社初の純揚水式発電所建設に着手、1975年(昭和50年)に内谷ダムを上部調整池、当ダムを下部調整池とした大平発電所が完成しました。

同発電所では両ダムの有効落差490メートルを利用して最大50万0000万キロワットの揚水式発電を行います。

当地が建設地に選ばれたのはすでに火力発電所が稼働しさらに原発建設が決まっていた鹿児島県川内市と九州北部を結ぶ送電線上に位置し、余剰電力活用には絶好の立地だったからです。

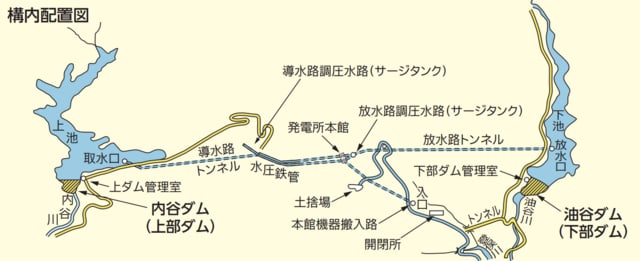

大平発電所の構内配置図(九州電力HPより)。

1960年代半ばから発電の主力は火力へと移り、さらに1970年代以降原子力発電が台頭します。

一方で火力発電所や原子力発電所は細かな出力調整が難しく、『巨大蓄電池』として余剰電力の有効活用が可能で電力消費のピークに合わせて大出力の発電が可能な揚水発電が注目されます。

九州電力は1970年(昭和45年)より同社初の純揚水式発電所建設に着手、1975年(昭和50年)に内谷ダムを上部調整池、当ダムを下部調整池とした大平発電所が完成しました。

同発電所では両ダムの有効落差490メートルを利用して最大50万0000万キロワットの揚水式発電を行います。

当地が建設地に選ばれたのはすでに火力発電所が稼働しさらに原発建設が決まっていた鹿児島県川内市と九州北部を結ぶ送電線上に位置し、余剰電力活用には絶好の立地だったからです。

大平発電所の構内配置図(九州電力HPより)。

油谷ダムへは未だ球磨川水害の傷跡が残る国道219号線から県道坂本人吉線に入ります。

国道219号は八代市郊外から関係車両以外通行禁止ですが、バリケードや検問などはなく警備員さんに油谷ダムに向かう旨を伝えると進入許可がいただけました。

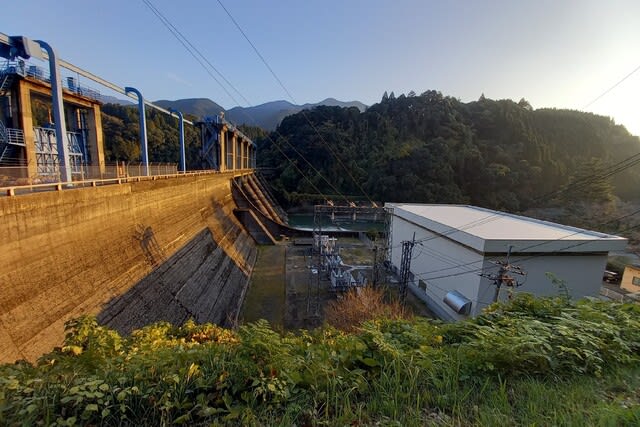

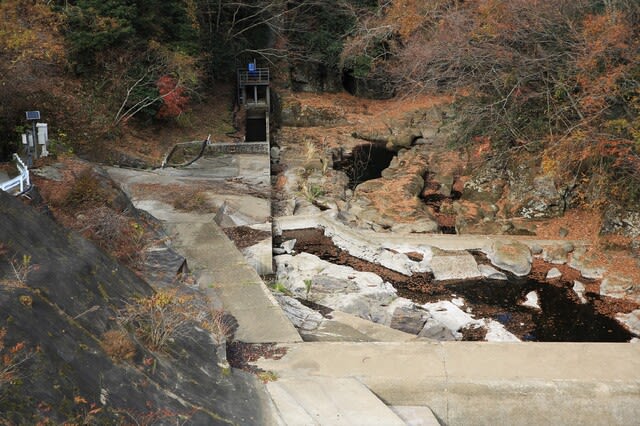

先ずは洪水吐直下へ

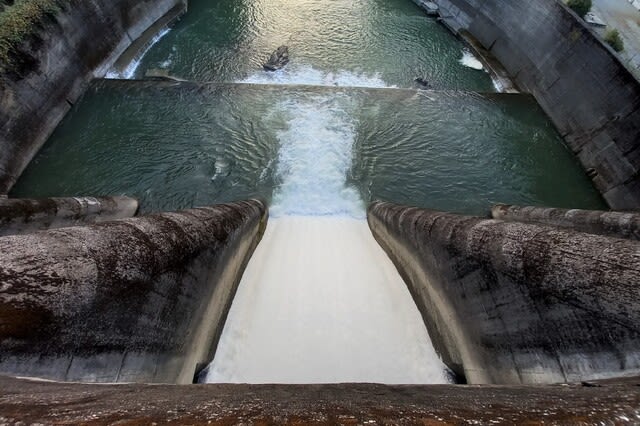

横越流式洪水吐はジャンプ台になっており、下部の導流部に落下します。

導流部の最下部にジャンプ台がある洪水吐は多いですが、上部にジャンプ台があるのは珍しい。

ここから導流部直下に下りる山道がありますが立ち入り禁止。

こちらは河川維持放流義務化で後付けされた放流設備。

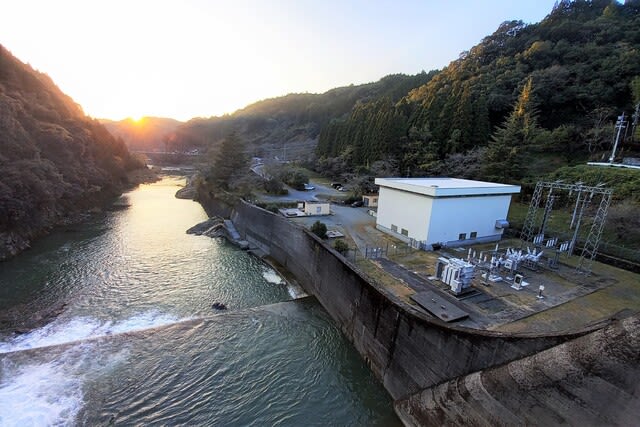

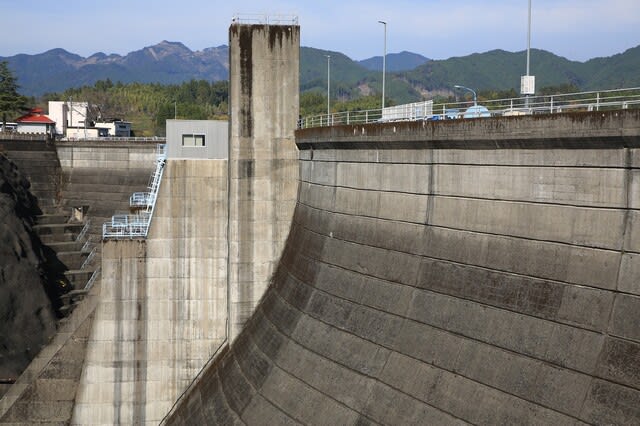

ダムサイトへ上がります。

天端は車両通行可能

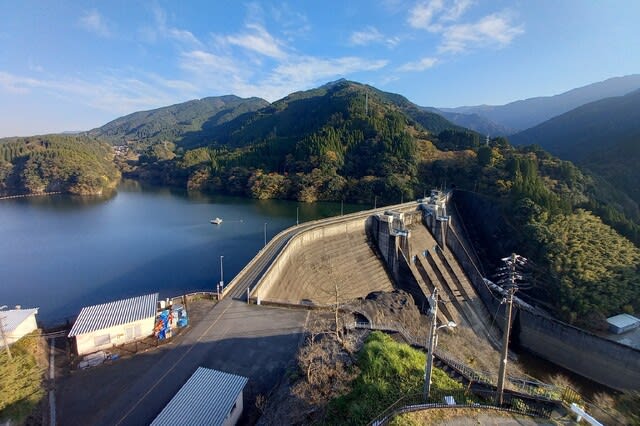

堤体は緩やかなアーチ。

竣工記念碑

内谷ダムと異なりこちらは九州ではおなじみ金箔仕様。

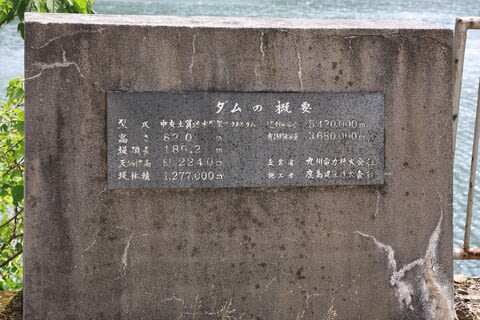

ダムの諸元が刻された石板。

天端から

洪水吐上部がジャンプ台という珍しい形状。

左岸から

内谷ダム同様リップラップには管理通路が渡されています。

左岸のリムトンネル

通常ならダム湖を周回できるのですが、訪問時は土砂崩れでこの先は通行止め。

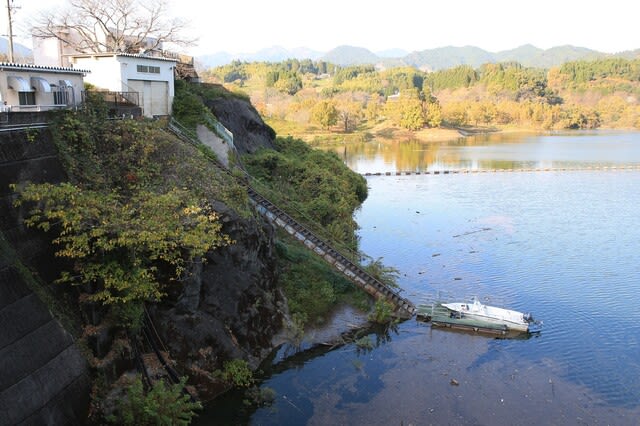

ダム湖は総貯水容量542万立米

夜間に揚水式発電を終えたあとで、こちらはたっぷたっぷ。

奥は発電用放流口(揚水発電時は取水口)

ダム湖左上(右岸)を九州自動車道が通ります。

上流面

堤体がアーチ状に湾曲しているのがよくわかります。

対岸に見えるのは洪水吐ゲート。

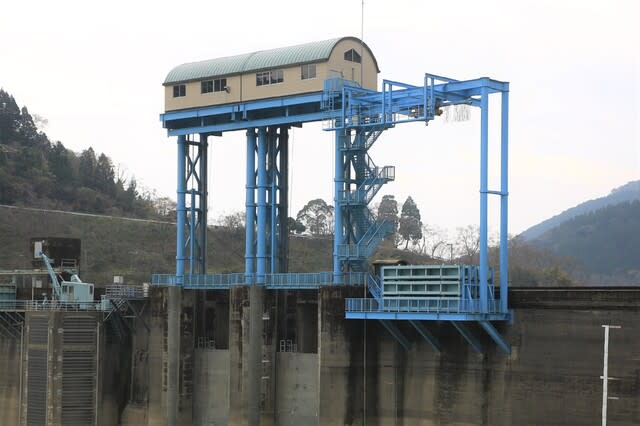

右岸上流側から見た洪水吐のローラーゲート

ここから上記ジャンプ台へと続きます。

発電用放流ゲート。

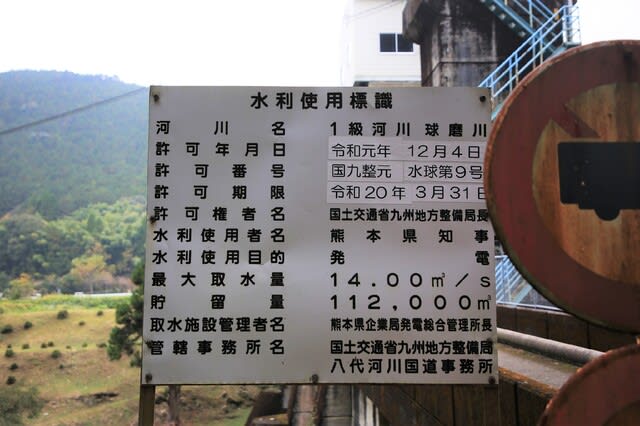

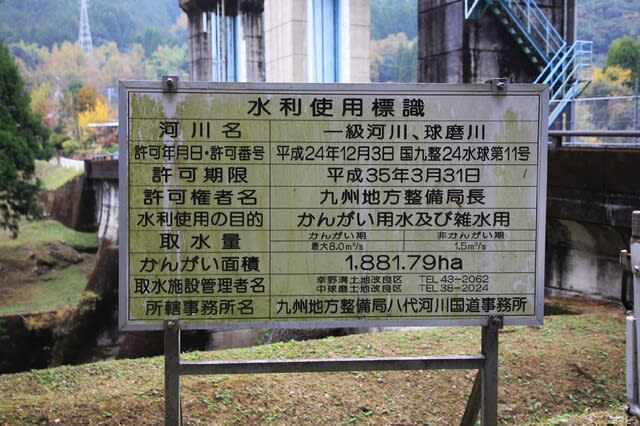

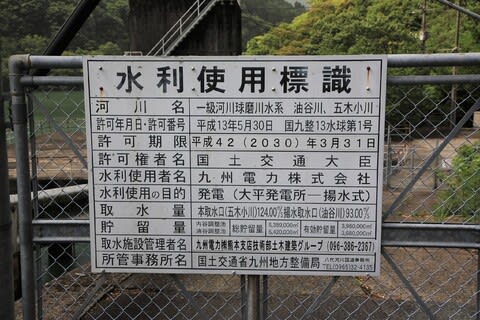

水利使用標識。

左岸の艇庫とインクライン。

ダムに至る国道や県道は未だ球磨川水害の傷跡が残り各所で復旧工事が行われています。

珍しい洪水吐ではありますが、安易に放流が見てみたいなんてとても言えません。

(追記)

油谷ダムは洪水調節容量を持たない利水ダムですが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行う予備放流容量が配分されました。

2672 油谷ダム(2012)

(追記)

油谷ダムは洪水調節容量を持たない利水ダムですが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行う予備放流容量が配分されました。

2672 油谷ダム(2012)

熊本県八代市坂本町鮎帰

DamMaps

球磨川水系油谷川

P

R

82メートル

189.2メートル

5420千㎥/3680千㎥

九州電力(株)

1975年

◎治水協定が締結されたダム

球磨川水系油谷川

P

R

82メートル

189.2メートル

5420千㎥/3680千㎥

九州電力(株)

1975年

◎治水協定が締結されたダム