2016年 3月20日 不破北部防災ダム

2023年11月25日

不破北部防災ダムは岐阜県不破郡垂井町岩手の木曽川水系岩手川にある農地防災目的のアースフィルダムです。

農水省の補助を受けた岐阜県の防災ダム事業不破北部地区により1985年(昭和60年)に竣工しました。

運用開始後は垂水町が管理を受託し岩手川下流域の農地防災を担っています。

一方現地には飲料用水源という標識や営農飲雑用水取水口という設備が設けられています。

この点を管理する垂井町役場産業課に問い合わせたところ、ダムは農地防災を目的に建設されたが地域の水不足に対応して堆砂容量から上水道用水の供給を行っているとの説明がありました。

名目的にはFの防災専用ダムですが、実際にはFWの防災・上水という運用になっているようです。

不破北部防災ダムには2016年(平成28年)3月に初訪、2023年(令和5年)11月に再訪しました。

掲載写真はすべて再訪時のものです。

垂井町岩手の県道53号から県道257号を北上し約3キロ、車で7分ほどで不破北部防災ダムに到着します。

まずはダム下から見学。

アース堤体はきれいに刈り込までまるで芝生のよう。

左岸に洪水吐があり地山を生かして斜水路が流下します。

洪水吐斜水路に接近します。

右手は常用洪水吐となる放流設備からの放流口。

有効貯水容量すべてが農地防災容量となるため、平時は流入量はそのまま放流されます。

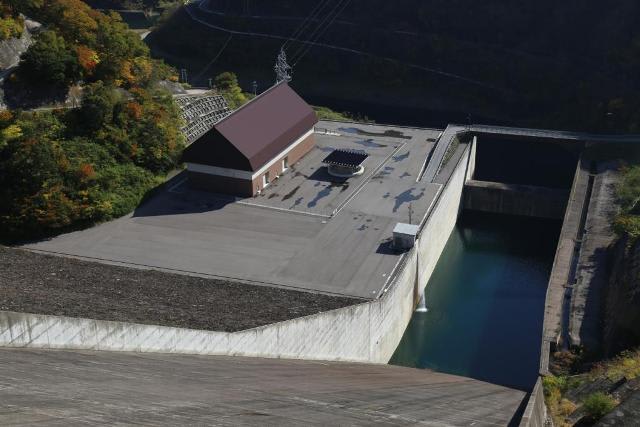

一方ダム右岸側には半地下の建屋とそこから延びる水路があります。

手前は転流工の放流口になります。

ダム下の営農飲雑用水取水場

こちらが上水道用水の取水設備になり岩手地域に上水を供給します。

右岸から下流面

堤体にはダム湖名である『明神湖』の文字。

ここ以外にも岐阜県にはダム名や貯水池名が書かれた農地防災ダムが複数あります。

天端は車道で車両通行できます。

天端の警告板

防災専用ダムにもかかわらず飲料用水源とあります。

この警告板を見て疑問に思い確認の結果上水も供給している事実が判明しました。

上流面はロック材で護岸。

対岸には放流管と管理棟があります。

天端から

ダムの直下には岩手集落。

農地防災ダムではありますが、当然岩手集落の洪水被害も守りさらに上水用水源として運用されています。

天端からは名古屋の中心街まで遠望できます。

ダムサイトの記念碑。

明神湖と記されているだけで、ダムの由来や事業等については刻されていません。

石碑のそばの巨石は草を食む恐竜か?亀のよう。

左岸の洪水吐導流部。

この下は2枚目写真の斜水路に続きます。

非常用洪水吐となる円形越流式洪水吐

貯水池の明神湖は総貯水容量112万8000立米。

堆砂容量5万立米が貯留され、それ以外の有効貯水容量97万8000立米はすべて農地防災容量となります。

上記のように堆砂容量の一部は上水用水源として利用されています。

円形越流式洪水吐とロック材で護岸された上流面。

対岸(右岸)後方の山上には戦国時代に秀吉の軍師として活躍した竹中半兵衛の居城である菩提山城があります。

常用洪水吐となる放流管

平時は流入量はここから放流されます。

帰宅後に管理する役場に問い合わせ、防災のほか上水用水源として運用されていることが分かりました。

当然貯水池のどこかに上水用の取水口があるはず。

たぶん転流工を活用していると思われ、機会があれば取水口の所在も確認したいところ。

ダム自体は関が原古戦場の東端に位置し、ダムの近くには菩提山城や竹中半兵衛の子孫が藩主を務めた岩手藩の陣屋跡などがあり歴史好きにもお薦めのダムです。

(追記)

不破北部防災ダムは治水協定により台風等の襲来時は事前放流を行います。

1122 不破北部防災ダム(0264)

ため池データベース 213610034

岐阜県不破郡垂井町岩手

木曽川水系岩手川

F(W)

E

42.5メートル

142メートル

1128千㎥/978千㎥

垂井町

1985年

◎治水協定が締結されたダム