2017年12月22日 花の山池

2022年 3月29日

花の山池は香川県さぬき市寒川町石田西の鴨部川水系地蔵川右支流(河川名未確認)にある灌漑目的のアースフィルダムです。

旧寒川町の地蔵川流域は丘陵地帯のため畑作が中心でしたが、稲作農家に比べて収入が乏しく水田への転換が悲願となっていました。

そこで流域農家は溜池築造のために石田西耕地整理組合を結成し、1915年(大正4年)に地蔵川右支流を締め切り花の山池が完成しました。

しかしこの支流だけでは十分な集水ができないため、池築造に合わせて地蔵川からの水路トンネルも建設し地蔵川からから集水を行っています。

ダム便覧の竣工年度は1979年(昭和54年)になっていますが、これは県の事業による大規模改修の竣工年度かと思われます。

現在は花の山池水利組合が管理を行い、約26ヘクタールの農地に灌漑用水を供給しています。

2017年(平成29年)12月訪問時は県営の耐震補強工事が行われていたため満足な見学ができず、2022年(令和4年)3月に再訪しました。

日時の記載のない写真はすべて再訪時のものです。

堤体を道路が斜行して登ります。

右岸の石碑

摩耗が激しく判読不能。

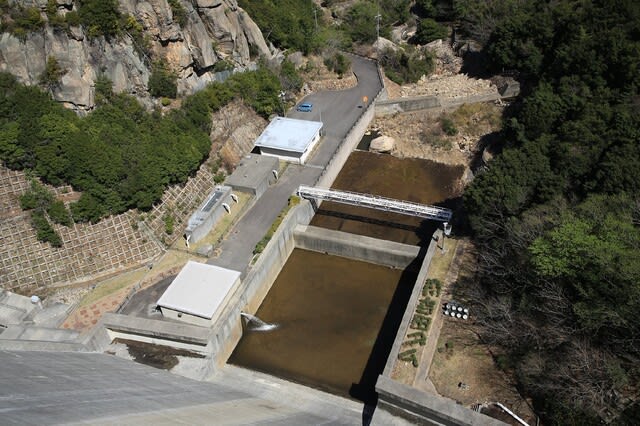

耐震補強工事で刷新された斜樋。

天端から

底樋管の先に分水ゲートがあります。

底樋管。(2017年12月22日)

底樋管の先の分水ゲート

灌漑期のみゲートを下ろし、左手の用水路に水を送ります。

(2017年12月22日)

総貯水容量20万立米の貯水池

水の大半は地蔵川からの導水に依ります。

上流面はコンクリートで護岸。

下流面。

左岸の横越流式洪水吐。

逆アングルから。

こちらは改修工事中の写真

堤体には手を着けず、池底の強化や取水設備、底樋の改修が行われています。

(2017年12月22日)

手前が従来の斜樋。奥に新しい斜樋が設置されています。

(2017年12月22日)

2152 花の山池(1216)

ため池コード372060090

香川県さぬき市寒川町石田西

鴨部川水系地蔵川右支流

A

E

21.5メートル(ため池データベース 19.2メートル)

75メートル

200千㎥/200千㎥

花の山池水利組合

1915年築造

1979年(ダム便覧)