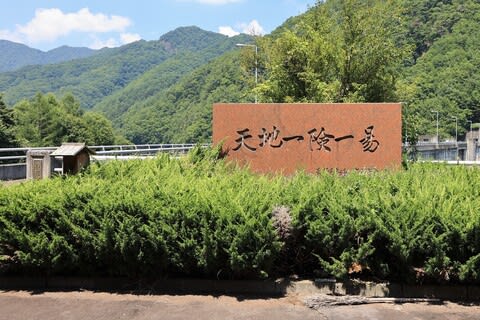

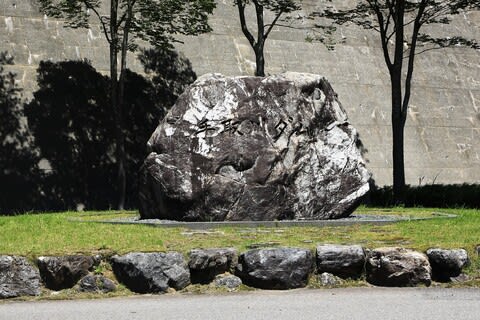

2023年11月2日 蔵王ダム『ダム研見学会』後編

蔵王ダム『ダム研見学会』前編では、ダムの天端から堤体内部の上部監査廊の見学内容について紹介しました。

ここではその続編、管理事務所からダム下、そして堤体内下部監査廊の見学について紹介したいと思います。

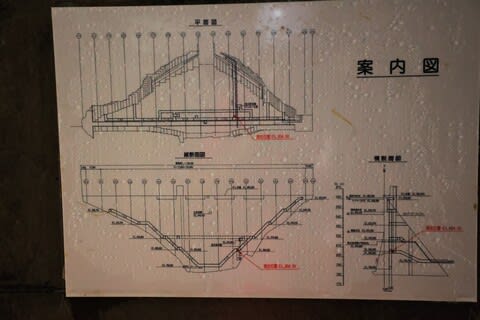

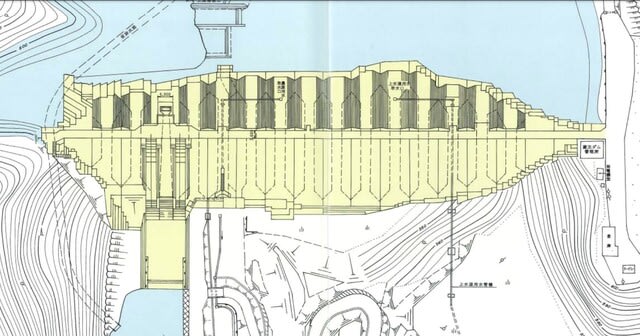

前編同様まず山形県県土整備部ホームページ内の蔵王ダム平面図を添付します。

中空ダムといっても堤体内部がすべて空洞というわけではありません。

いわゆるダイヤモンドヘッドでブロックごとに中空空間が仕切られています。

中空ダムといっても堤体内部がすべて空洞というわけではありません。

いわゆるダイヤモンドヘッドでブロックごとに中空空間が仕切られています。

これを踏まえたうえで・・・・

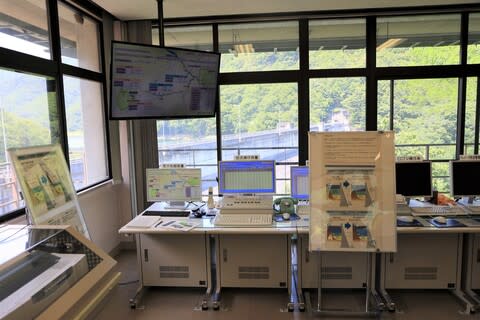

管理事務所内の見学。

右手は古いダムコンで近々更新予定とか。

コンジットゲートの模型

社会見学の子供向けの模型ですが、真鍮製でかなりの出来栄え。

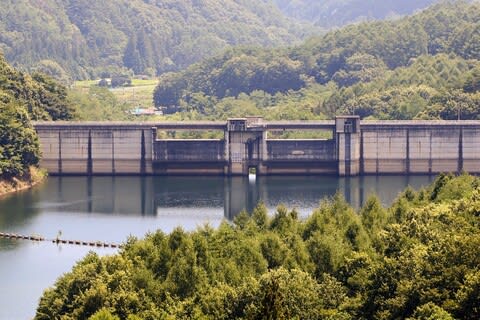

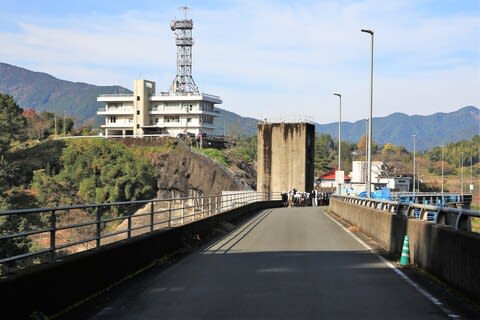

管理事務所の窓から

ダムの全景はここからの眺めが一番。

見学はすでに2時間を経過。

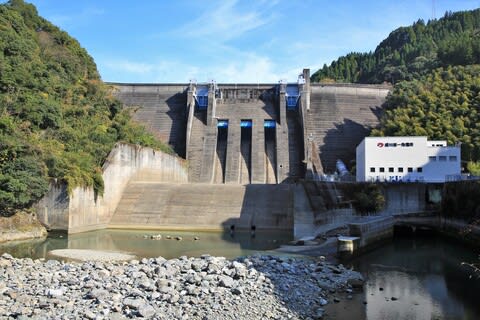

今度はダム下に移動します。

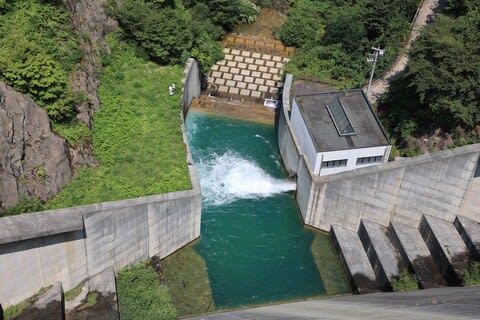

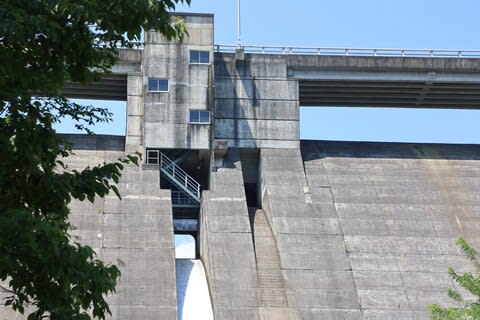

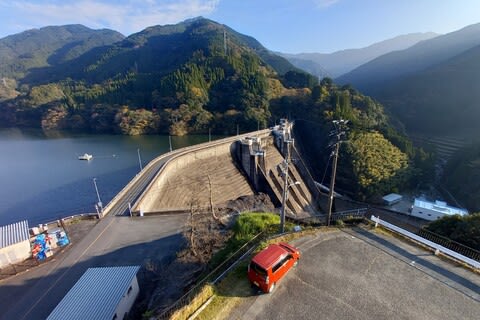

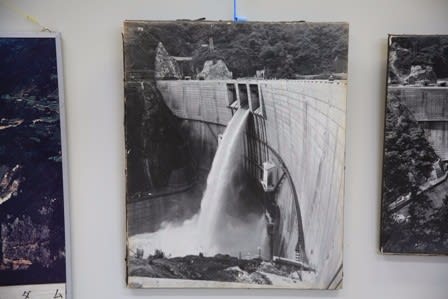

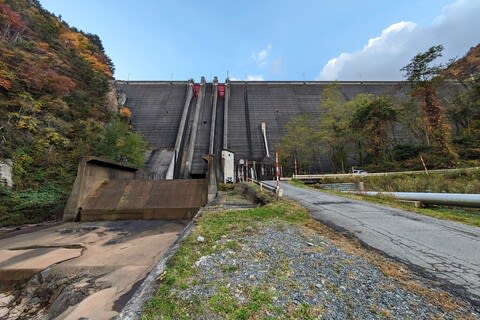

蔵王ダムは堤頂長273.8メートルとコンクリートダムとしてはかなりの横長。

放流設備は右岸側に偏っています。

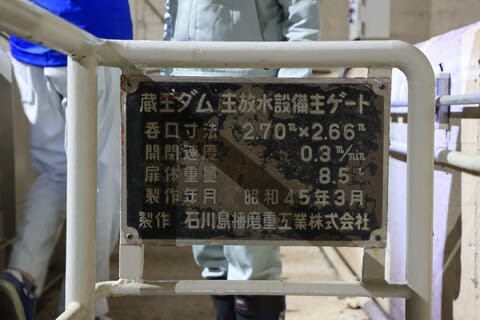

非常用クレストゲート2門、常用コンジットゲート1門

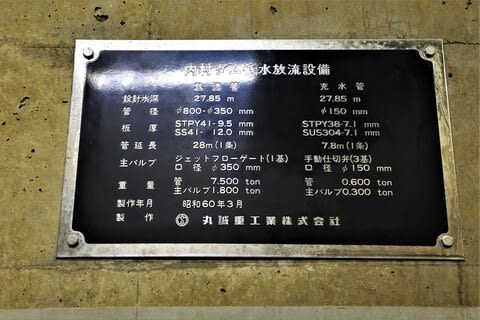

利水放流用ジェットフローゲート1門

コンジットゲート上部の穴は先ほど外を覗いた空気孔になります。

天端からは見えなかったクレストラジアルゲート。

堤体から突き出た水圧鉄管は利水用の管路です。

中段に分水工があり、左手のジェットフローゲートとダム下流にある管理用小水力の蔵王ダム発電所に分水されます。

水圧鉄管をズーム

前方彼方の高架橋は上水用の水路管。

振り返ると

奥の蔵王ダム発電所に続く水路管

右手は洪水吐減勢工。

水路管の接続部。

建設時のドリル跡。

ジェットフローゲートのバルブ。

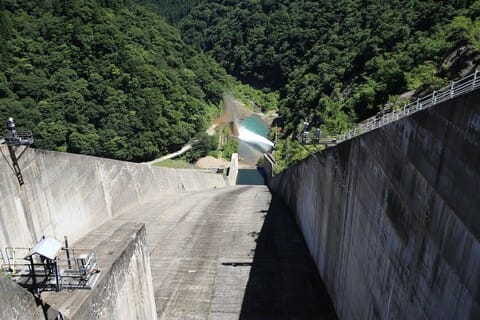

ゲート操作室の裏手からクレストゲート導流部を見上げる。

再び堤体内へ。

今度は下部から中空を見上げます。

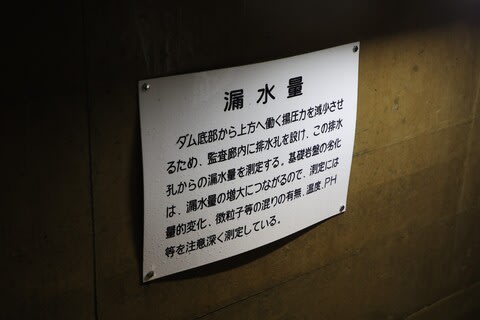

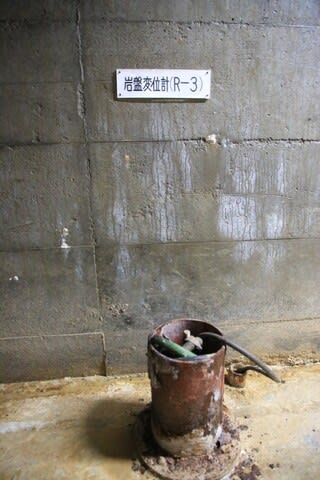

監査廊ではおなじみ三角堰漏水計。

こちらは堤体内仮排水路のあるブロック

基礎岩盤である花崗閃緑岩が露出。

堤体内で岩盤が露出しているのも中空ダムならでは。

見上げるとまるでダイヤモンドのような光景

先ほど歩いた上部監査廊がはるか上に見えます。

今度はプラムラインと排水ピットのあるブロックに移動。

こちらはプラムライン。

プラミラインを見上げます。

頂上部にかかるのが上部監査廊。

こちらは前編でも紹介した上部監査廊から見たプラムライン。

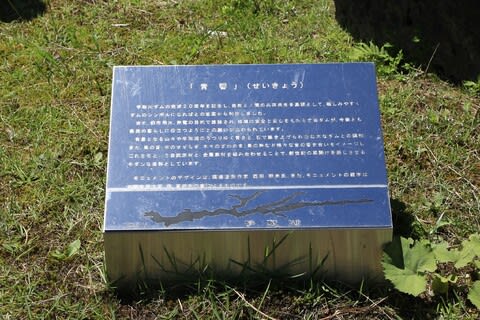

中空内部に置かれた定礎石。

排水ピット。

こちらも上部監査廊からの写真。

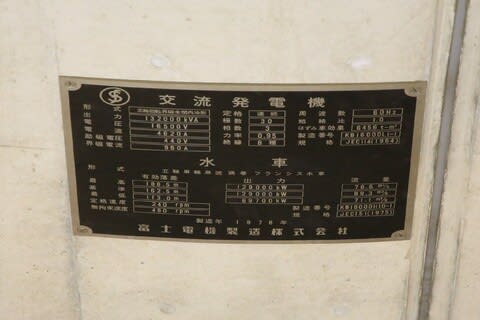

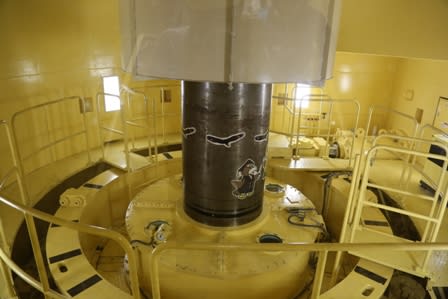

最後に管理用小水力発電所である蔵王ダム発電所へ。

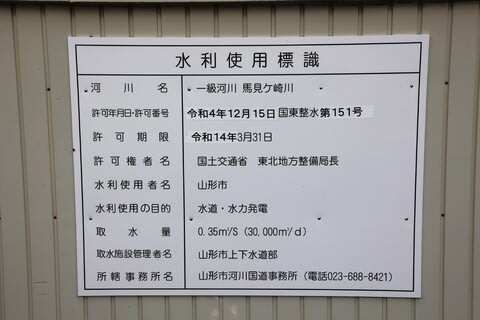

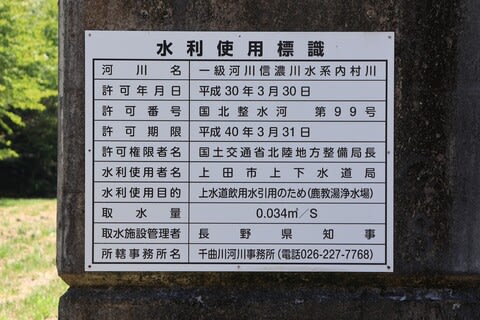

水利使用標識。

認可出力484キロワット

最近塗装が塗りなおされ青が鮮やか。

最後に集合写真。

事前に精鋭ぞろいとお伝えしたせいか?参加者9名に対し職員様4名体制で対応していただきました。

さらにあれも見たいこれも見たいという無茶ぶりにも快く応対して頂き、通常1時間程度のメニューのところなんと3時間にもわたる濃い内容の見学会となりました。

マイスターとして初の見学会で幹事役としては不慣れな部分もあったかと思いますが、参加者の皆様には十二分に満足していただける会になったのではと自画自賛しております。

それもこれも山形県村山総合支庁建設部山形統合ダム管理課の職員の皆様のおかげと感謝の気持ちに堪えません。

改めて厚く御礼申し上げます。