2016年1月21日 高滝ダム

2021年2月19日

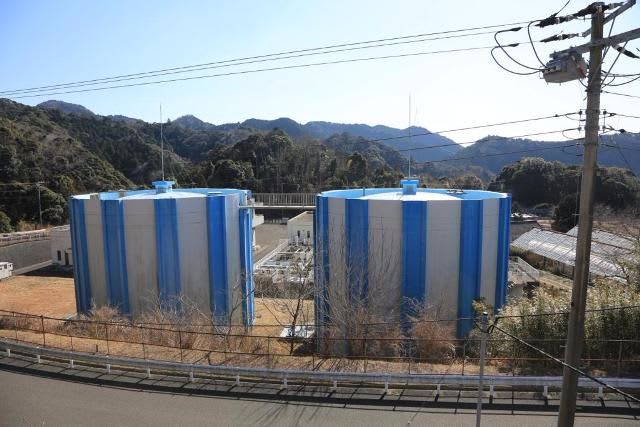

高滝ダムは千葉県市原市養老の養老川水系養老川中流部にある千葉県県土整備部が管理する多目的重力式コンクリートダムです。

建設省(現国交省)の補助を受けて建設された補助多目的ダムで養老川の洪水調節、安定した河川流量の維持と既得取水権への用水補給、千葉県営水道及び市原市営水道への上水道用水の供給を目的として1990年(平成2年)に竣工しました。

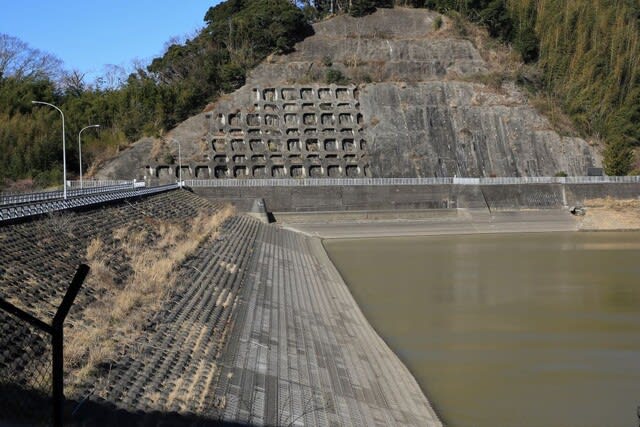

蛇行を繰り返す養老川地形を生かし、7万8000立米の堤体積で有効貯水容量1250万立米を支えており、貯水効率160倍と非常に効率の良いダムとなっています。

高滝ダムには2016年2月21日に初めて訪問し、2021年2月19日に再訪しました。

ダムを正面から見れるのは下流を高架橋で跨ぐ圏央道だけです。

ということで車の助手席からシャッターを切ってみました。

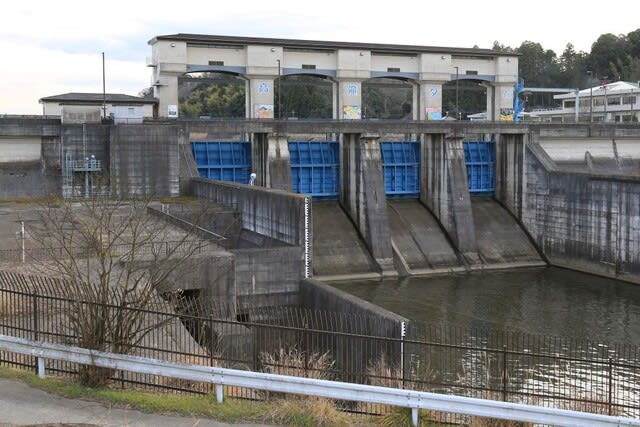

堤高に対して大きなローラゲートとピアがなんともアンバランスで、昭和20~30年代の発電用ダムのようです。(2021年2月19日)

非常用洪水吐として4門のクレストローラーゲートを備えてします。

写真左手前に常用洪水吐のコンジットローラーゲートと低水位放流バブルがあります。

右岸の土手に「たかたきダム」の植栽。(2021年2月19日)

頭でっかちなゲートピア。

よく見るとなかなか凝ったデザインです。

さすがバブル期のダム。

天端は車両通行可能

ピアには螺旋階段がつきます。(2021年2月19日)

減勢工

正面の高架橋が圏央道。

高滝湖

見えているのはダム湖の一端で、大きく蛇行を繰り返しながら上流に続きます。

天端高欄には地元の小中学生による壁画が描かれています。

これはダムそばを走る養老鉄道

天端を鉄道が走る唯一のダムです。笑

右岸から

ゲート手前の建屋が予備ゲート操作室兼選択取水設備。

一番右手のコンジットの予備ゲート左が選択取水設備です。

さらに引いて。

湖畔には市原湖畔美術館があり、湖面に巨大トンボが水上展示されています。

0681 高滝ダム(0210)

千葉県市原市養老

養老川水系養老

FNW

G

24.5メートル

379メートル

14300千㎥/12500千㎥

千葉県県土整備部

1990年