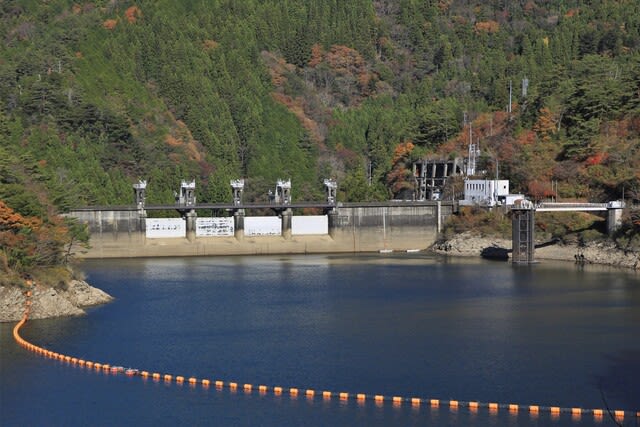

2021年11月23日 大橋ダム

大橋ダムは左岸が高知県吾川郡いの町葛原、右岸が同町脇ノ山の一級河川吉野川本流上流部にある四国電力(株)が管理する発電目的の重力式コンクリートダムです。

別子銅山を経営していた住友財閥は新居浜に金属精錬および関連事業を集約、その電力確保のため傘下の四国中央電力(株)を通じ吉野川上流域での電源開発に注力します。

1930年(昭和5年)にまず高薮発電所を建設、次いで水量豊富な吉野川の水を仁淀川水系に流域変更させることで有効落差を稼ぎより大きな発電能力が得られる『仁淀川分水発電事業』に着手します。

一方で分水による水量減少の影響を軽減するため、1939年(昭和14年)に竣工したのが大橋ダムで、吉野川の水位変動の緩和及び大橋発電所(最大出力5500キロワット)でのダム式発電を目的としました。

一連の発電施設は電力国有化による日本発送電の接収を経て1951年(昭和26年)の電気事業再編政により四国電力が事業を継承しました。

1980年代に入り、電化製品の普及に伴う電力消費の日量格差格差拡大を受け、余剰電力の効率的運用が可能な揚水式発電に注目が集まります。

四国電力も1982年(昭和57年)に新たに建設した稲村ダムを上部池、当ダムを下部池とする同社初の純揚水式発電所である本川発電所を建設し、有効落差528.4メートルを利用して最大61万キロワットの揚水式発電が稼働しました。

大橋ダムは昭和10年代屈指のコンクリートダムとしての評価が高く、2002年(平成14年)に土木学会選奨土木遺産に選定されました。

またBランクの近代土木遺産にも選ばれています。

早明浦ダムから吉野川沿いの県道17号線を約32キロ西に進むと大橋ダムに到着、県道17号線から下流面を望むことができます。

堤高73.5メートルは戦前完成のダムとしては日本第4位の高さを誇ります。

放流設備はローラーゲート4門

扶壁前面中央に円形のバルコニー、その両側にゲートハウス、外側に四角のバルコニーが並びます

明らかにシンメトリーを意識した造り。

右岸から

くっきりとした打ち継ぎ目がビンテージダムの証。

扶壁前面のゲートハウスからピアトップを経由したワイヤーを使ってゲートの昇降が行われるいわゆる中国四国型発電ダム。

ワイヤーにはカバーがつけられています。

ダム右岸に残るバットレスのプラント跡。

○○堰堤という表示も吉野川流域のダムでは一般的。

上流面と右岸の取水塔

こちらは大橋発電所への取水設備。

右岸の取水ゲート。

天端は車両通行可能

四角いゲートハウスの作りは山口の向道ダムをはじめとした、中国四国型発電ダムの典型的なフォルム。

天端高欄の洒落た照明

この辺り意匠はダムを作った住友のセンスの一端。

天端から

減勢工は昭和10年代らしいすり鉢型、四角っぽい形状は後に続く長沢ダムと似ています。

吉野川はこの先すぐ右に屈曲しており、減勢のため狭隘な谷間やカーブなど自然の地形をうまく利用しているのがよくわかります。

ダム湖右岸上流には四国電力のPR館である『本川水力センター』があります。

手前のコンクリートが揚水式発電を行う本川発電所の入口。発電所はこの遥か奥の地下にあります。

上流から遠望

総貯水容量は2403万立米。

いずれも仁淀川分水発電や高薮発電所など下流の発電能力向上を主目的にしている点が特徴です。

(追記)

大橋ダムは洪水調節容量を持たない利水ダムですが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行う予備放流容量が配分されました。

2303 大橋ダム(1761)

左岸 高知県吾川郡いの町葛原

右岸 同町脇ノ山

吉野川水系吉野川

P

G

71メートル

216.6メートル

31900千㎥/28430千㎥

四国電力(株)

1949年

◎治水協定が締結されたダム