2015年11月3日 美和ダム(元)

2017年 8月5日

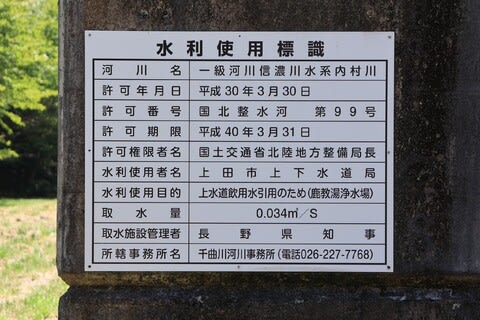

美和ダムは長野県伊那市高遠町勝間の天竜川水系三峰川中流部にある国交省中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所が管理する多目的重力式コンクリートダムです。

南アルプスの仙丈ヶ岳に源を発し南アルプス西側を大きく蛇行したのち北上、伊那市で天竜川に注ぐ三峰川は、全長56.8キロ、流域面積481.4平方キロの一級河川で天竜川最大規模の支流です。

源流部は糸魚川静岡構造線、上中流域は中央構造線と重なる土砂崩落常襲地帯となっているうえ、集水域は年間降水量が2000ミリ前後の多雨地帯となっています。そのため古来より大量の土砂流出を伴った洪水被害が頻発、ときにはその災禍が天竜川本流に及ぶことも多々ありました。

1941年(昭和16年)に長野県により『三峰川河水統制事業』が計画されるも戦争激化により中断しますが、1947年(昭和22年)に襲来したカスリン台風により三峰川流域で壊滅的な洪水被害が発生したことで、県は三峰川河水統制事業再開に向けて動き出しました。

その後1950年(昭和25年)の国土総合開発法成立により、天竜川流域は治水・灌漑・電源開発を中心とした『天竜奥三河特定地域総合開発計画』に指定されたことで、三峰川の河川開発は県から建設省に移管されることになりました。

建設省は新たに『第1次三峰川総合開発事業』を採択し三峰川中流域への多目的ダム建設を決め、1952年(昭和27年)に着工され1959年(昭和34年)に竣工したのが美和ダムです。

しかし美和ダム完成2年後の1961年(昭和36年)6月のいわゆる三六水害では長時間による豪雨継続でダムの洪水調節容量を超える水が流入し長時間にわたり洪水調節機能を喪失しました。

さらに上流からの大量の土砂流入により計画を越える堆砂が進み、洪水調節機能に深刻な影響を与え始めました。

そこで建設省は三峰川において新たな多目的ダム『戸草ダム』の建設と美和ダムの堆砂を掘削して貯水容量を確保する『第2次三峰川総合開発事業』および天竜川支流小渋川への多目的ダム建設を軸とする『小渋川総合開発事業』を採択します。

このうち小渋ダムは1969年(昭和44年)に竣工しますが、戸草ダム建設は2012年(平成24年)の検証により事業中止が決定しました。

一方美和ダムの貯水容量拡大を目的とする『美和ダム再開発事業』は2000年(平成12年)からスタートし、洪水時の排砂目的のバイパストンネル(三峰川トンネル)やバイパストンネルに土砂を誘導させる分派堰(三峰堰)など施設の大半はすでに完成しています。

再開発事業は2023年(令和5年)の竣工に向けて最終段階に差し掛かっています。

美和ダムには16020万立米の洪水調節容量が設定されていますが、近年頻発する豪雨災害に備えて2020年(令和2年)より豪雨の際に事前放流を行う治水協定が締結され、基準降雨量330ミリの雨が予想される場合には事前放流によりさらに218万9000立米の洪水調節容量が確保されることになりました。

美和ダムは三峰川および小渋ダムと連携しての天竜川の洪水調節、伊那市三峰川両岸の農地2512ヘクタールへの灌漑用水の供給、長野県企業局美和発電所での最大出力1万2200キロワットのダム式発電を目的としており、国交省中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所によって小渋ダムと一体管理されています。

また美和ダム下流では美和ダム建設に合わせて長野県企業局が高遠ダムを建設、美和発電所の逆調整池としての機能を果たすほか、灌漑用水の供給と春近発電所での水力発電を行っています。

美和ダムには2015年(平成27年)11月に初めて訪問、2017年(平成29年)に再訪しました。

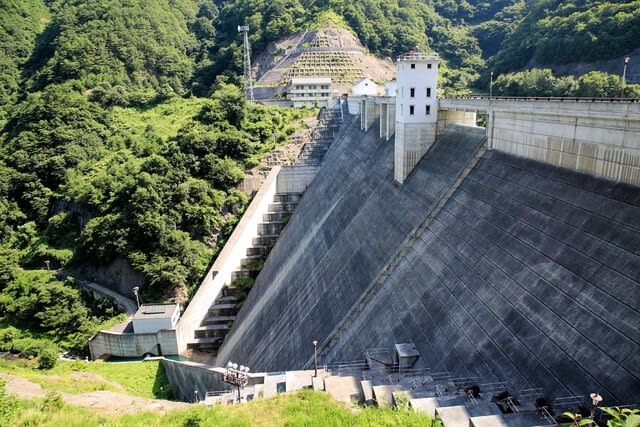

高遠から国道152号を南下すると正面に美和ダムが見えてきます。

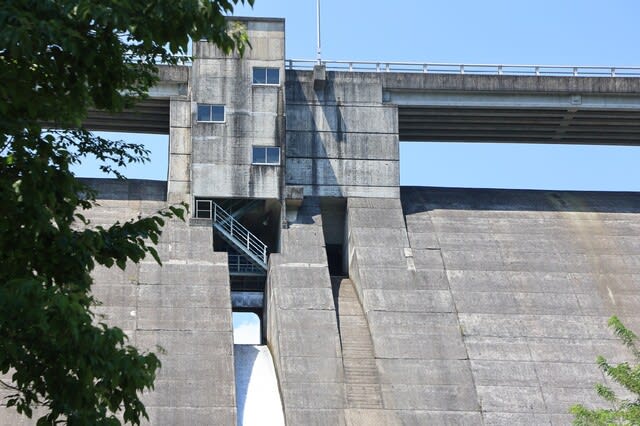

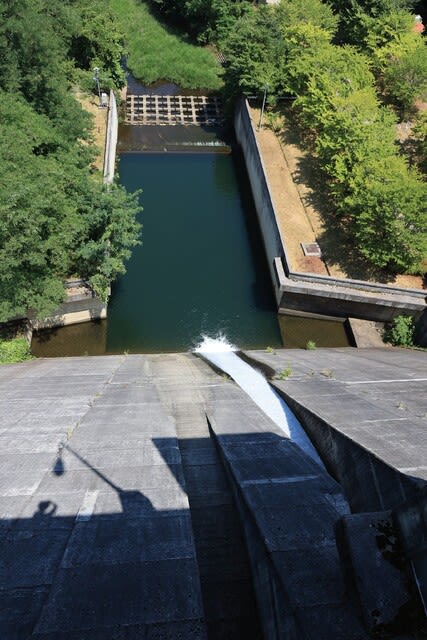

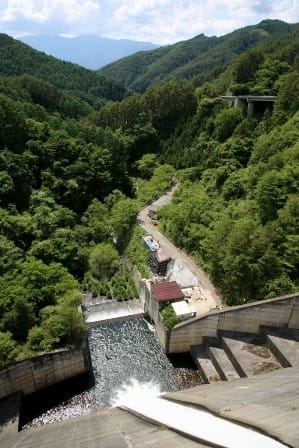

非常用洪水吐としてクレストにラジアルゲート1門、常用洪水吐としてオリフィスにラジアルゲート2門を装備しています。

(2017年8月5日)

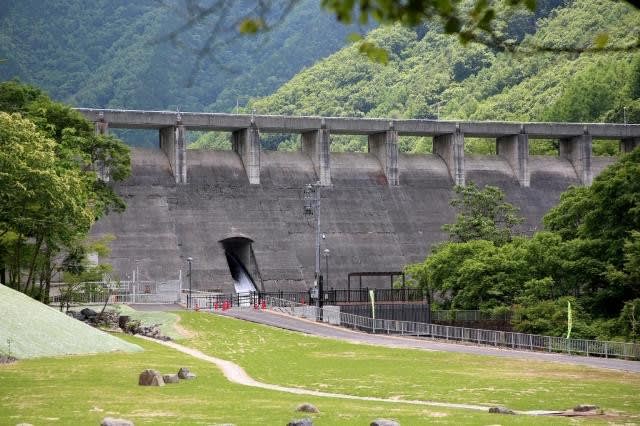

バイパストンネル吐口。

堤体直下は園地になっています。

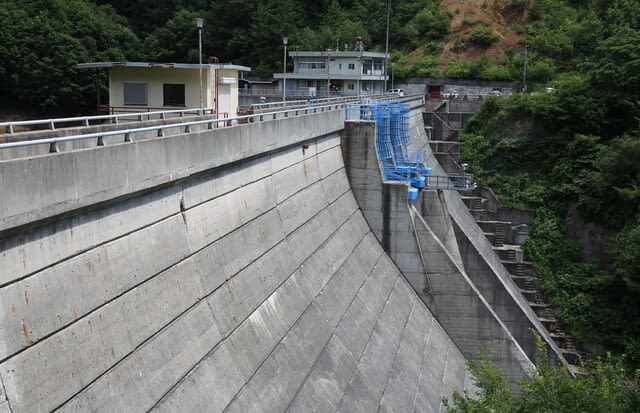

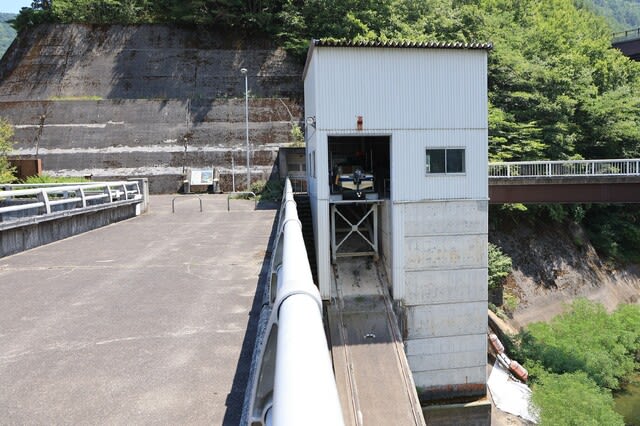

天端

左岸高台のプラント跡地はかつて展望台として開放されていましたが現在は立ち入りできません。

(2017年8月5日)

ゲート操作室。(2017年8月5日)

ダム湖(美和湖)は総貯水容量2995万2000立米。

ダム湖百選に選ばれています。

(2017年8月5日)

減勢工と長野県企業局美和発電所。(2017年8月5日)

左岸のインクラインの遺構。

現在は右岸に新しい艇庫が設置されこれは使われていません。(2017年8月5日)

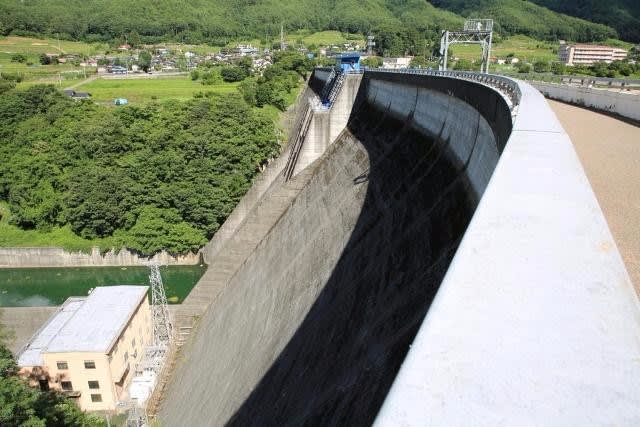

下流面

左岸側が緩やかに湾曲しています。(2017年8月5日)

右岸から。

堆砂が進み湖岸はビーチ。

ゲートをズームアップ

左側のオリフィスだけ予備ゲートが見えます。

ゲート左側は取水設備。

ダム湖上流の吊橋。(2017年8月5日)

分派堰の三峰堰

対岸にバイパストンネル呑口があります。(2017年8月5日)

上流から三峰堰。(2017年8月5日)

バイパストンネルゲート。(2017年8月5日)

現在ストックヤード(湖内堆砂対策施設)が建設中。(2017年8月5日)

バイパストンネル入り口の魚道。(2017年8月5日)

追記

美和ダムには洪水調節容量が設定されていますが、治水協定により豪雨災害が予想される場合には事前放流によりさらなる洪水調節容量が確保されることになりました。

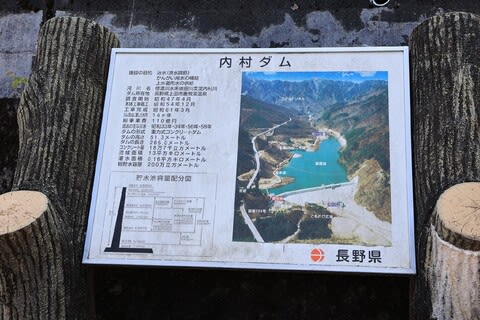

1010 美和ダム(元)(0038)

長野県伊那市高遠町勝間

天竜川水系三峰川

FAP

G

69.1メートル

367.5メートル

29952千㎥/20745千㎥

国交省中部地方整備局

1959年竣工

◎治水協定が締結されたダム

--------------

2963 美和ダム(再)

長野県伊那市高遠町勝間

天竜川水系三峰川

FAP

G

69.1メートル

367.5メートル

29952千㎥/20745千㎥

国交省中部地方整備局

1987年~

2023年再開発事業竣工予定