2017年10月8日 鉄山ダム

鉄山ダムは福島県南相馬市原町区馬場の太田川水系太田川源流部にある灌漑用目的のアースフィルダムです。

ダム便覧には太田川沿岸土地改良区の事業で1938年(昭和13年)に竣工とあり、土地改良区の前身となる耕地整理組合の事業で建設されたと思われます。

ダムサイトに竣工記念碑がありますが、立ち入り禁止エリアのため碑文を読むことが出ず建設に至る由来やその後の経緯などは不明です。

現在は土地改良区の統合により南相馬市土地改良区が管理を行っていますが、受益地の大半が福島第一原発事故による旧避難指示区域のため貯水は行われていません。

南相馬市街から県道49号を南下し、横川ダムの先を4キロほど進むと左手に鉄山ダムの堤体が見えてきます。

下流面は犬走りを挟んで2段構成、草が刈られきれいに管理されています。

水を流す農地はいまだありませんが、来るべき日に備えてきちんと管理されている様は心を打たれます。

天端はフェンスに囲まれ立ち入り禁止。

目の前に竣工記念碑がありますが、碑文は反対側のため読むことができません。

天端。

総貯水容量107万6000立米と灌漑用溜池としてはかなりの規模ですが、水はほとんど溜まっていません。

受益地の大半が旧避難指示区域のため震災以降は低水位での運用が続いています。。

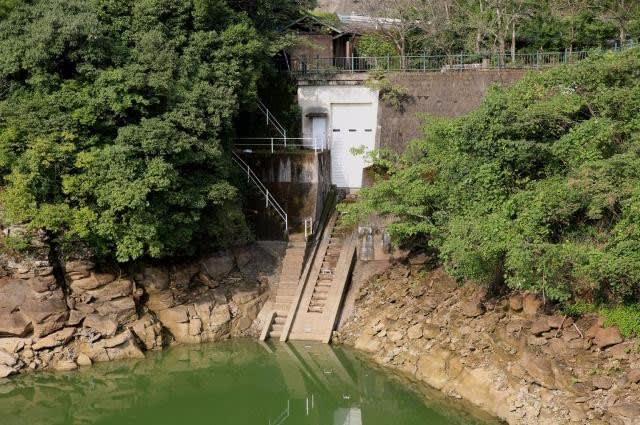

右岸の洪水吐と取水設備。

ダム下も立ち入りできませんので底樋の確認もできませんでした。

追記

鉄山ダムは洪水調節容量を持たない利水ダムですが、治水協定により豪雨災害が予想される場合には水位低下運用により新たに洪水調節容量が確保されることになりました。

0474 鉄山ダム(1164)

福島県南相馬市原町区馬場

太田川水系太田川

A

E

25.2メートル

200メートル

1076千㎥/1076千㎥

南相馬市土地改良区

1938年

◎治水協定が締結されたダム