2022年11月22日 市房ダム

市房ダムは熊本県球磨郡水上村湯山の一級河川球磨川本流上流部にある熊本県土木部が管理する多目的重力式コンクリートダムです。

球磨川は日本三大急流の一つとされ、人吉盆地を貫流した先の下流部が狭窄となっていることから、豪雨の際のバックウォーター現象による洪水被害が絶えませんした。

球磨川は日本三大急流の一つとされ、人吉盆地を貫流した先の下流部が狭窄となっていることから、豪雨の際のバックウォーター現象による洪水被害が絶えませんした。

また戦後の食糧難を受けての食糧増産や電力不足解消も喫緊の課題となっていました。

1949年(昭和24年)に熊本県は球磨川総合開発事業を採択、ダム建設は建設省(現国交省)が担い1960年(昭和35年)に竣工したのが市房ダムです。

1949年(昭和24年)に熊本県は球磨川総合開発事業を採択、ダム建設は建設省(現国交省)が担い1960年(昭和35年)に竣工したのが市房ダムです。

ダムは球磨川の洪水調節、安定した河川流量の維持と不特定灌漑用水への補給、熊本県企業局市房第1発電所(最大出力1万5600キロワット)および第2発電所(最大出力2400キロワット)での発電を目的とし、完成後に管理は熊本県に移管されました。

市房ダムは高知県の永瀬ダムや京都府の大野ダム、秋田県の皆瀬ダム、宮城県の大倉ダムなどととも建設省施工ののち県に移管されたダムの一つですが、市房ダムの竣工は特定多目的ダム法施行前になるため、分類としては兼用工作物と言う括りになります。

また市房ダム建設に合わせ熊本県営土地改良事業球磨川南部地区も着手され、幸野溝、百太郎溝と言った江戸期を起源とする灌漑施設の整備が行われ、市房ダムの不特定利水容量により下流の幸野ダムを取水ダムとして約1900ヘクタールの田畑への安定した用水供給が可能となりました。

一方、市房ダム完成後も球磨川の水害は絶えず、建設省により球磨川右支流川辺川へのダム建設事業が着手されますが、2009年(平成21年)に蒲島知事により事業中止が決定されました。

ところが、2020年(令和2年)7月豪雨、いわゆる球磨川水害を受けて県はこの方針を転換、2022年(令和4年)に流水型治水ダムとして川辺川ダム建設事業が再開されました。

『脱ダム宣言』や『コンクリートから人へ』などと言う甘い言葉による公共事業罪悪論が、結果手には誤りであった如実な証左と言えます。

放流設備はクレストローラーゲート2門と河川維持放流管1条

右手は熊本県企業局市房第1発電所。

副ダムは中央に切欠が入っています。

左岸から下流面

堤高78.5メートル、堤頂長258.5メートルと都道府県営ダムとしては中堅サイズ

水色のピアが鮮やか。

市房第1発電所の屋根にはくまモン

同じ県企業局の緑川第1発電所でも見られました。

水圧鉄管が堤体から突き出ています。

通常は天端は車両通行ができるのですが、訪問時は取水設備改修工事のため通行止め&立ち入り禁止。

熊本県土木部所管ダムですが、施工は建設省。

右岸の管理事務所

手前にインクラインがあるのですが、こちらも改修工事中。

ダムとしては珍しく、左右両岸にバス停があります。

左岸の国道388号線には『ダムサイト』バス停。

右岸の県道142号線には『市房ダム前』バス停。

右岸ダムサイトのバットレス構造物

山留か?プラント跡か?

上流面

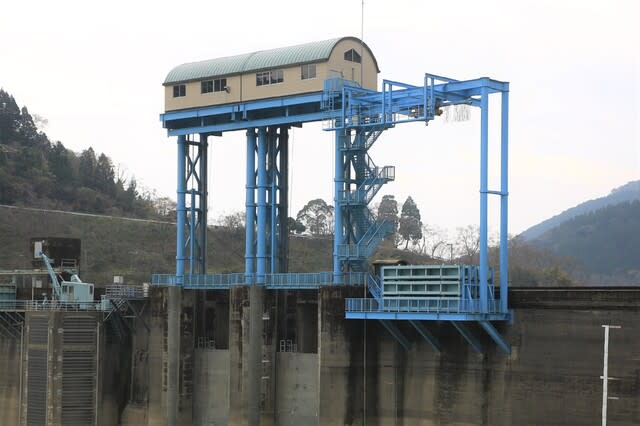

かまぼこ型の操作室が乗る特徴的なゲートピア

右手にはクレーンと分割式予備ゲートが積まれています。

ゲート左の取水設備は改修工事中。

ピアをズームアップ

ホイストクレーンを使った予備ゲート運搬装置は珍しい。

九州らしく竣工記念碑は金箔文字。

上でも書いたように球磨川水系の治水についてはダム建設の賛否が交錯し、川辺川ダムの事業化が大きく遅延、結果論ですがこれが2020年(令和2年)7月豪雨での被害激化につながったことは否めません。

一時期『コンクリートから人へ』などという甘い言葉に乗せられ公共事業全体を悪とするような風潮が蔓延しましたが、人の命は地球より重いとするならば防災事業はきれいごとでは済まないことを我々も改めて認識すべきでしょう。

追記

市房ダムには洪水調節容量が配分されていますが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行うための予備放流容量が配分されました。

78.5メートル

258.5メートル

40200千㎥/35100千㎥

熊本県土木部

1960年

◎治水協定が締結されたダム