2016年1月17日 大倉川ダム(大倉川農地防災ダム)

2018年2月17日

大倉川ダムは左岸が静岡県富士宮市半野、右岸は同市精進川の富士川水系芝川右支流大倉川にある静岡県経済産業部農地局が管理する農地防災目的のロックフィルダムです。

富士川支流の芝川流域は富士山の火山堆積物で形成された透水性が高い地質で、豪雨になると河川流量が急増し流域農耕地に多大な被害をもたらしてきました。

そこで農林省(現農水省)の補助を受けた静岡県の農地防災事業により1975年(昭和50年)に竣工したのが大倉川ダムです。

富士宮市内野地区で芝川に横手沢分流ゲートを設け支流の大倉川への分流水路を開設、洪水の際には芝川の水を大倉川に導水して大倉川ダムに貯留し、芝川および大倉川中下流域の洪水被害を防止する仕組みとなっています。

大倉川ダム自体は普段は貯留せず、流水は放流設備からそのまま流下させています。

国道139号線上井出インターから県道414号を西進、県道184号線を左折して半野集落で右に折れると大倉川ダムに到着します。

天端は車道になっており車の通行が可能です。交通量は多くなく写真のトラックでは仕事サボリと思われる男性

が昼寝をしています。

右岸に横越流式洪水吐と管理事務所があります。(2018年2月17日)

総貯水容量222万立米のうち洪水調節容量が205万立米を占めるため通常はダム湖はほぼ空っぽ。

(2018年2月17日)

これが常用洪水吐になり、流入量はそのまま流下させます。

(2018年2月17日)

天端からは富士山が望めます。

富士山が見えるダムとしては山梨県の上日川ダムと2大双璧になります。(2018年2月17日)

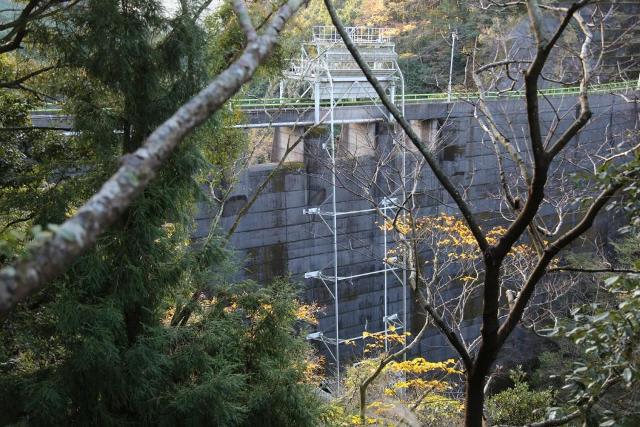

下流面。(2018年2月17日)

洪水吐導流部。(2018年2月17日)

非常用洪水吐となる右岸の横越流式洪水吐。

右岸上流から。(2018年2月17日)

ダム湖左岸は断層のようになっており、そんな断崖から小さな滝が流れ落ちています。

大倉川ダムの案内板。(2018年2月17日)

2年ぶりに再訪、今回は冬場れの晴天の下、冠雪した美しい富士山を愛でることができました。

大倉川ダムには農地防災容量が設定されていますが、治水協定により豪雨災害が予想される場合には事前放流により205万立米の洪水調節容量が確保されることになりました。

1173 大倉川ダム(0195)

左岸 静岡県富士宮市半野

右岸 同市精進川

富士川水系大倉川

F

R

45メートル

152メートル

2220千㎥/2050千㎥

静岡県経済産業部農地局

1975年

◎治水協定が締結されたダム