2017年 5月28日 松ヶ房ダム

2023年11月 3日

松ヶ房(まつがぼう)ダムは左岸が福島県相馬市山上、右岸が宮城県伊具郡丸森町筆甫の宇多川水系宇多川本流にある灌漑目的のロックフィルダムです。

浜通り北部に位置する相馬市や新地町は地味は豊かながら水利に乏しく干ばつが常習化し、安定した水源確保は地域農家の悲願となっていました。

これを受け1978年(昭和53年)に福島県営かんがい排水事業相馬地区が着手され、その灌漑用水源として1997年(平成9年)に竣工したのが松ヶ房ダムです。

運用開始後は相馬市が管理を受託し約2800ヘクタールの水田に灌漑用水を供給しています。

ダムの完成や灌漑設備の整備により当地域での慢性的水不足は大いに改善されました。

松ヶ房ダムは福島・宮城県境にありますが、左岸が福島県ということでダム便覧には福島県のダムとして掲載されています。

また宇多川の流域の大半を福島県で占めており受益地も福島県となりますが、福島県の施設でありながら管理事務所は右岸の宮城県側にあります。

松ヶ房ダムには2017年(平成29年)5月に初訪、2023年(令和5年)11月に再訪しました。

掲載する写真にはそれぞれ撮影日時を記載しています。

東北中央自動車道相馬山上インターから北西に約9キロ、車で15分ほどで松ヶ房ダムに到着します。

初回訪問時はダム下に立ち入ることができました。

堤高46メートル、堤頂長242.7メートルのロックフィルダムで右岸に洪水吐があります。

この時はダム下には除染物質が積まれここが福島であることを思い知らされました。

(2017年5月28日)

右岸から

ダムサイトには駐車スペースが設けられ植栽が並びます。

(2023年11月3日)

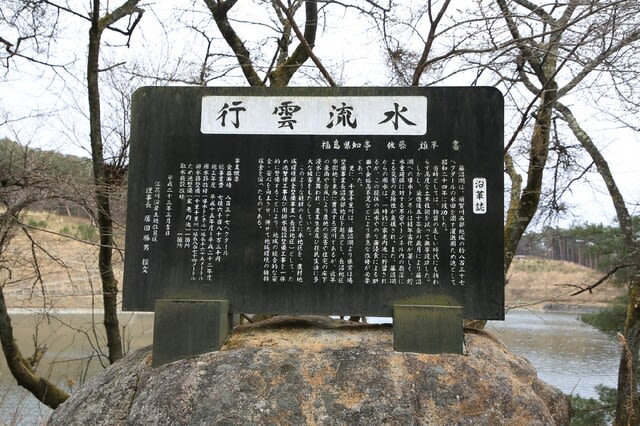

事業説明版と竣工記念碑

(2023年11月3日)

洪水吐斜水路と減勢工。

減勢工はシュートブロック、バッフルピア、エンドシルの減勢工3点セット装備。

(2023年11月3日)

横越流式洪水吐。

(2023年11月3日)

上流面と取水設備。

(2023年11月3日)

管理事務所

福島県の施設ですが建っているのは宮城県。

玄関横に定礎石が置かれています。

(2023年11月3日)

農業用ダムとしては珍しく管理事務所内は資料室になっています。

(2023年11月3日)

(2023年11月3日)

天端からダム下を望む

手前が洪水吐減勢工

右奥が放流設備

灌漑用水は宇多川に放流されたのち、下流の頭首工で取水され受益農地に供給されます。

(2023年11月3日)

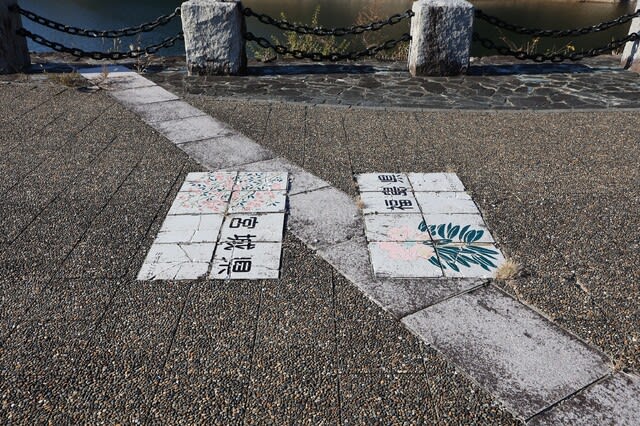

建設着手がバブル期だったこともあり、花崗岩の高欄やガス灯風の照明など意匠も手が込んでいます。

(2017年5月28日)

ダムは福島・宮城県境を跨ぎます。

斜めの白い線が境界線。

(2023年11月3日)

左岸から下流面

やや草が目立つものの農業用ロックフィルダムとしてはきれいに管理されている方でしょう。

(2017年5月28日)

天端は舗装されていますが車両は進入禁止

徒歩のみ開放。

(2023年11月3日)

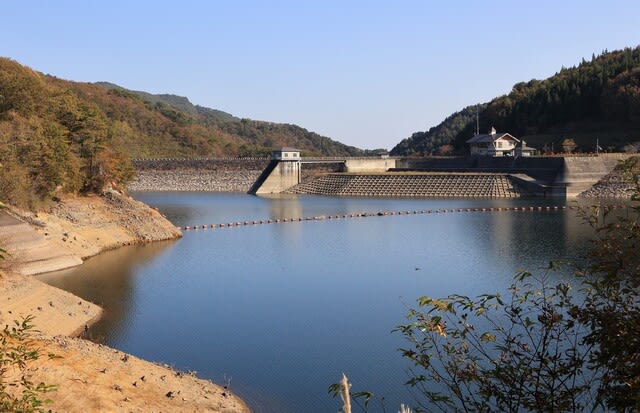

総貯水容量は971万立米と本州の農業用ダムとしては屈指のスケール。

宇多川湖と命名されています。

(2023年11月3日)

取水設備をズームアップ

スクリーン一体型の斜樋。

(2023年11月3日)

上流から遠望

再訪時は灌漑期が終わり水位は低め。

(2023年11月3日)

(追記)

松ヶ房ダムは洪水調節容量を持たない利水ダムですが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行う予備放流容量が配分されました。

0529 松ヶ房ダム(1009)

左岸 福島県相馬市山上

右岸 宮城県伊具郡丸森町筆甫

宇多川水系宇多川

A

R

46メートル

242.5メートル

9710千㎥/9200千㎥

相馬市

1997年

◎治水協定が締結されたダム