おはようございます。

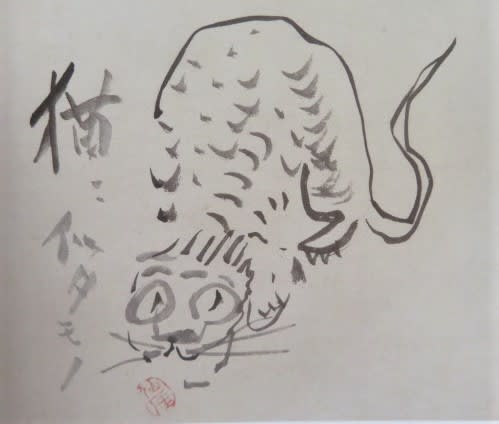

出光美術館で”仙厓のすべて”展が開催されている。当館は仙厓の書画のコレクションで有名で、一年置きくらいに大々的な仙厓展を開いている。ぼくも、仙厓さんのユーモラスで自由奔放の作品が好きで、ほぼ毎回、出向き、この日誌にも綴っている。

今回は、珍しく(笑)、図録も買ってしまったので、このブログにも代表作をなるべく多く載せておこうと思う。図録や本は見つからなくなることが多いが、ブログはgoo blogがつぶれないかぎり、残るしね(笑)。一度に無理なので、シリーズで数回にわけて時々、投稿しようと思う。

はじめに、知らない人のために、仙厓さんはどんな方だったのか、簡単に略歴を説明しておこう。

仙厓さん(1750~1837)は、美濃国(岐阜)の農家に生まれ、地元の清泰寺や武蔵国(横浜)の東輝庵(宝林寺)で修行する。寛政元年(1789年)、40歳で筑前国(博多)の日本最古の禅寺、聖福寺の住持となる。62歳で住持職を弟子の湛元(たんげん)に譲り、虚白院に隠居する。しかし、湛元が罪を受けて遠島されたため、87歳の時、住持に返り咲く。翌年の天保8年(1837)、88歳にして没する。虚白院に隠棲して、ユーモア溢れる書画を通じて、禅の普及に努めた。書画を求める人が多く、一時絶筆を宣言したほどだった。

本展は以下のような章立てになっているので順次、紹介したい。

第1章 仙厓略伝 画賛でつづる一生

第2章「厓画無法]仙厓画、ビフォー・アンド・アフター

第3章 仙厓の禅の教え 悟りへのイントロダクション

第4章 仙厓の人生訓 充実した生活のためのハウツー

第5章「絶筆宣言」 仙厓の終活

第6章 バラエティーあふれる画賛の世界 仙厓に描けぬものは無し

第1章 仙厓略伝 /画賛でつづる一生

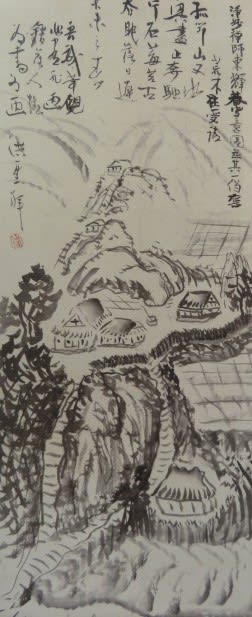

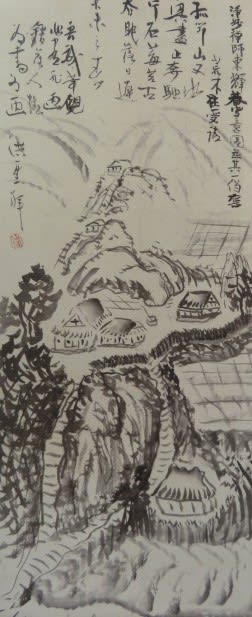

東輝庵画賛 文政6年(1823) 74歳になった仙厓が友人の求めに応じ、武蔵・東輝庵での厳しい修行の補備を懐かしんで描いた図。月船の元で19歳から32歳まで修行、師の月船が亡くなったあと、奥州に旅立つ。その後、天明8年(1788)、博多の聖福寺に下る。

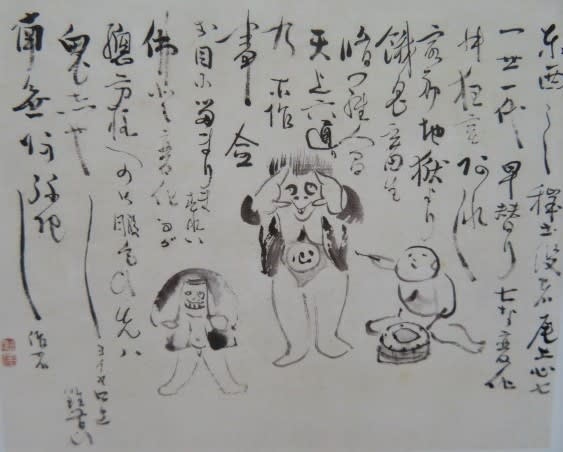

馬祖・臨済画賛 双幅 中国唐時代の禅僧、馬祖と臨済を描いた双幅。”一喝三日”とは馬祖の一喝があまりにすさまじく、三日間、耳が麻痺したという伝え。”打爺拳子”とは、黄檗に参禅した際、和尚から三度も痛打された臨済が高安大愚のもとで悟りを開いたあと、黄檗に再度して逆に痛拳を与えたというエピソードを描いた。

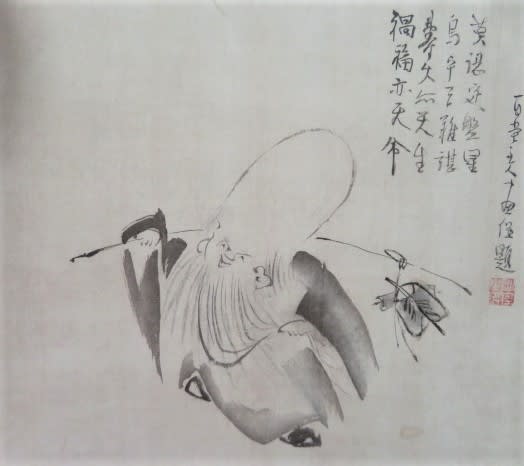

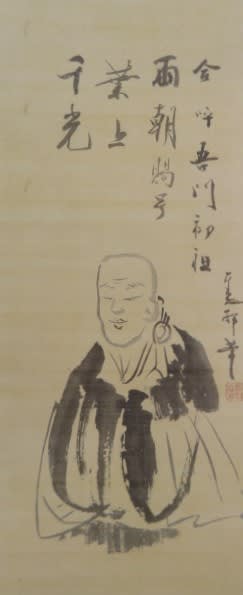

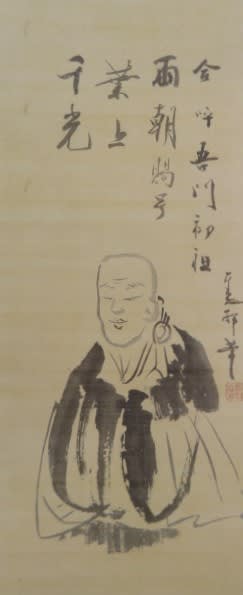

千光祖師(栄西)画賛 頭形に特徴のある栄西像。鎌倉や京都ではなく、西国の博多に我が国最初の禅宗寺院聖福寺を開いた。宗で千光法師の号を賜り、帰国後は後鳥羽天皇から”葉上”の号を賜った。千光 葉上 両朝賜号 合呼吾門初祖

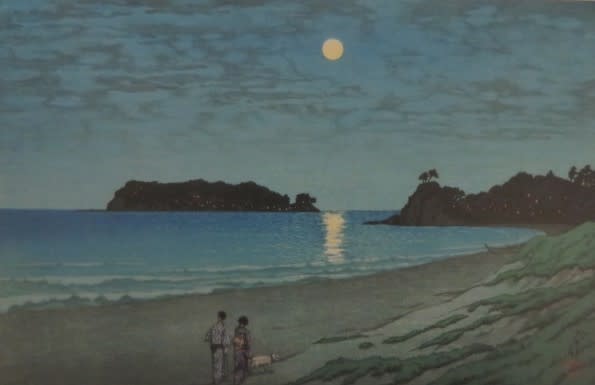

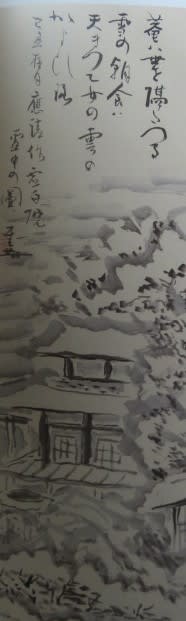

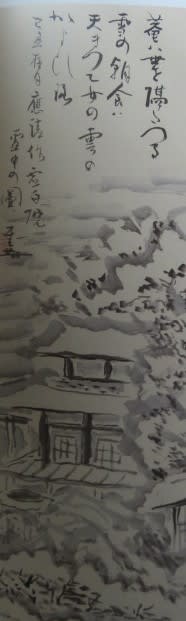

雪中虚白院画賛 隠棲先の虚白院の雪景色。大雪のため朝食もとれずにいるが、このすばらしい雪景色は天女のもたらした贈り物のようにいとおしい、と賛。

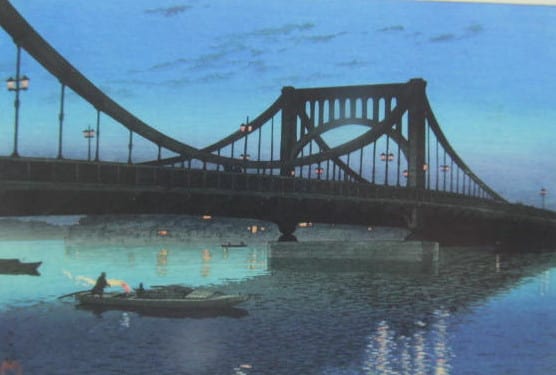

書画巻(草稿)(部分)仙厓さんが筑前・築後の名所を訪ね歩いた際に、携帯した手控え帳。風景やその様子を詠んだ詩や歌が描き込まれている。

銅象鈕仙厓印(仙厓遺愛)仙厓の落款にそえられる朱印。

竹図・書彫扇形矢立(仙厓遺)旅に携行した矢立。表面には仙厓が得意とした竹図が添えられている。

第1章では、まだ仙厓さんらしいユーモアのある書画は出て来ませんが、次回以降をお楽しみに。

2016年2月に仙厓さんが住持職を務めた博多の聖福寺を訪ねた。

境内

禅問答のような。

その2年前の2014年7月、博多山笠にも行った。あの頃はまだ60代終盤、元気だったなぁ(笑)。もう一度、行かねば。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!