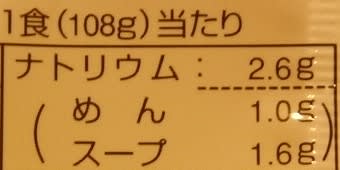

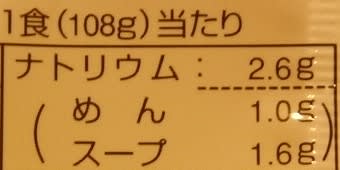

1日に摂取する塩分という言葉で検索すると10gとか5gなんて数字が出て来る。ところが最近の食品の成分表には塩分量ではなくナトリウム量が書いてある。ナトリウムは食塩以外にも入ってるからだ。例えば昆布の旨味成分(グルタミン酸ナトリウム)やビタミンC(アスコルビン酸ナトリウム)だ。でもナトリウム摂取の大半は食塩だろう。

ナトリウムをそのまま食べるわけではないからピンと来ない。だからナトリウム量を塩分換算をする。どう換算するのか書いてあるページが沢山ある。どれを見ても2.54倍すると食塩の量になると書いてある。当たり前だ。でもこの数字、何処から持ってきたかを説明してるのは1箇所しか無かった。何より3桁もあったら覚え難い。

ナトリウムと塩素の原子量表

原子量表(2013)より

食塩の化学式はNaClである。それぞれの原子量は22.99と35.45なので食塩の原子量、ではなく分子量はこの2つの数値を足したものだから58.44となる。ナトリウムの量から食塩の量を計算するのは58.44÷22.99の結果である2.54を掛ければ良いのである。これが2.54の根拠である。

もっと大雑把な計算はナトリウムの量を単に2倍するだけ。その理由は食塩は2つの原子からなっているからClの分も入れると2倍といういい加減さだ。だけど塩分制限の食事をしてない人ならこんな計算で構わない。ちょっと気にする人なら3倍すれば良い。

ナトリウムをそのまま食べるわけではないからピンと来ない。だからナトリウム量を塩分換算をする。どう換算するのか書いてあるページが沢山ある。どれを見ても2.54倍すると食塩の量になると書いてある。当たり前だ。でもこの数字、何処から持ってきたかを説明してるのは1箇所しか無かった。何より3桁もあったら覚え難い。

| 原子番号 | 元素名 | 元素記号 | 原子量 |

|---|---|---|---|

| 11 | ナトリウム | Na | 22.99 |

| 17 | 塩素 | Cl | 35.45 |

食塩の化学式はNaClである。それぞれの原子量は22.99と35.45なので食塩の原子量、ではなく分子量はこの2つの数値を足したものだから58.44となる。ナトリウムの量から食塩の量を計算するのは58.44÷22.99の結果である2.54を掛ければ良いのである。これが2.54の根拠である。

もっと大雑把な計算はナトリウムの量を単に2倍するだけ。その理由は食塩は2つの原子からなっているからClの分も入れると2倍といういい加減さだ。だけど塩分制限の食事をしてない人ならこんな計算で構わない。ちょっと気にする人なら3倍すれば良い。