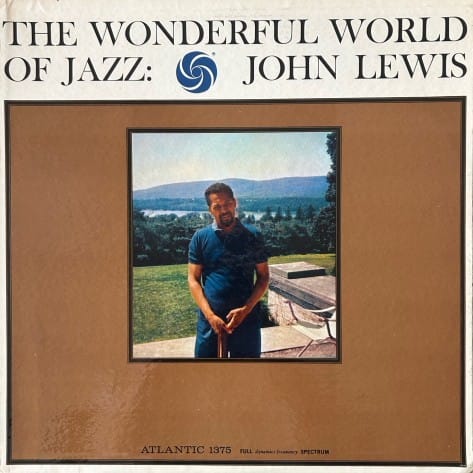

John Lewis / The Wonderful World Of Jazz ( 米 Atlantic 1375 )

誰からも褒められることのない典型的な安レコだが、これがなかなか聴かせるいいレコードで、結構気に入っている。

1960年に行われた3つの異なるセッションの寄せ集めで、楽器の構成も演奏者もバラバラというアルバムとしての不統一さに何か偏見がある

のかもしれないが、でも実際に聴いてみるとジョン・ルイスという個性が1本のスジを通しており、不思議とまとまりがいい。

ジョン・ルイスという人はインタビューを読むと非常に真面目な人だったことがわかる。音楽のことを真摯に考え、グループの運営に心を砕き、

どうすれば観客を楽しませることができるかに心を寄せていた。そういう真面目さが良くも悪くもその音楽に色濃く反映されていて、それが

賛否両論を引き起こすようなところがある。だから、何だか切ないな、と思うこともある。想いはなかなか伝わらない。

"Afternoon In Paris" は5管編成で、アルトはドルフィーが吹いている。この日の収録はこの曲だけで、この1曲のためだけにわざわざ呼ばれた。

短いながらもドルフィーらしいソロが聴ける。"Body And Soul" はゴンザルヴェスとポメロイの2管、その他はジム・ホールを入れたカルテット、

という魅力的な構成で選曲もいい。こういうメンバーでこういう選曲をしてもハード・バップにはならない、というのはよく考えると不思議な

ことかもしれない。それだけジョン・ルイスという個性は強固で音楽を支配する力が強かった。

管楽器が入る楽曲があるおかげでピアノ主体のアルバムよりも外に開かれたオープンな雰囲気が漂い、音楽の表情はいつもより朗らかだ。

パシフィック・ジャズの "Grand Encounter" なんかもそうだが、案外管楽器との相性は良かったのかもしれない。最後に置かれた "I Remenber Clifford"

が意外な選曲だが、感傷的にはならずに穏やかな表情で弾いているのが印象的だ。いいアルバムだったな、という心地よい余韻を残して終わる。

長年ジャズを聴いていると、こういうアルバムの良さが身に染みてくるようになります。

ようやくジャズが自分の生き方に馴染んできたなあ、という感じ化もしれません。

先日のアートファーマーのストリングスと同じく、このアルバムも愛聴盤です。こうした地味なアルバムだとなおさら、共感の喜びもひとしおです。

日曜日の午後などに、聴き流すともなく聴くことが多いのですが、何かしら引き込む力を持っていて、毎回「良いジャズを聴いたな」という印象を残してくれるアルバムですね。

これは安レコのエサ箱を漁っていると時々見かけます。まあ、地味の極みのようなレコード、見落としがちになりますが。

Argo盤は以前聴いた時はピンと来ず、早々に処分しました。今聴くと、もう少し違う感想を持てるかもしれません。

音楽とはそういうものですから・・・