はてなブログに「縄文ノート194 十津川村の『けずり花』と『山の神』信仰」をアップしましたので紹介します。https://hinafkin.hatenablog.com/

録画していた5月22日NHK・BSの新日本風土記「十津川村(とつかわむら)」(2019年1月初回放送)を見ましたが、杣師(そまし:きこり)が「けずり花」(男性のシンボル)をつくり、各家や山の大木の近くに宿る「山の神」に供える信仰や、山人(やまびと=やまと)の村の農業・食事・祭りなどたいへん興味深い番組でした。

私が注目したのは、「山の神」=女神に男性が「男根」に似せた「けずり花」(なんとも奥ゆかしいネーミングです)を供えるという点です。

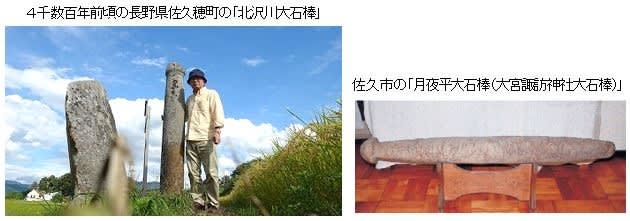

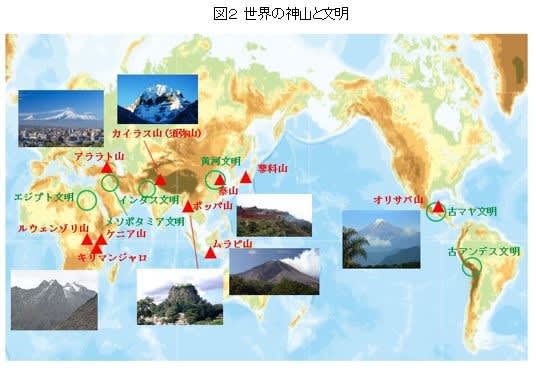

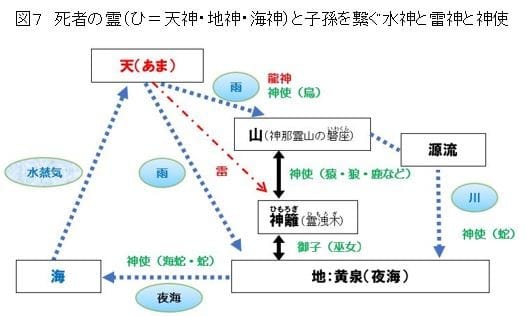

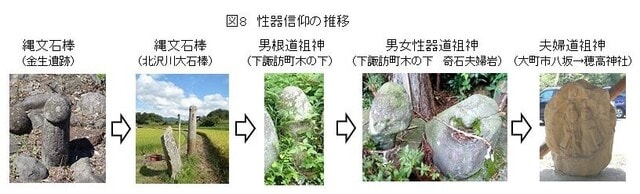

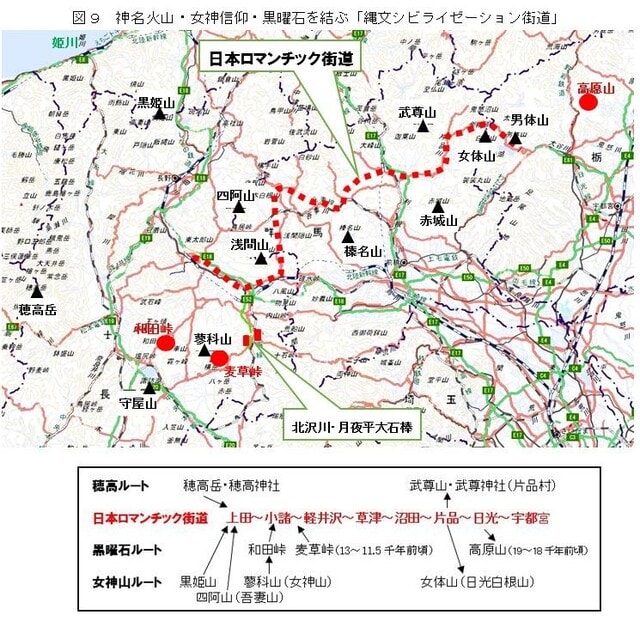

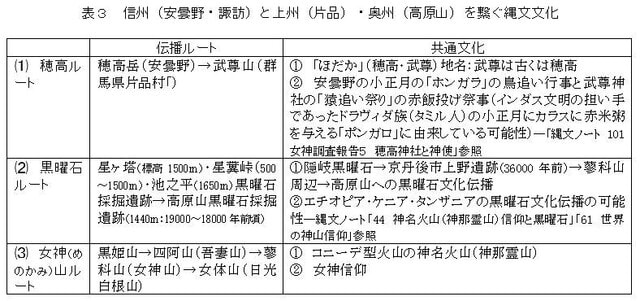

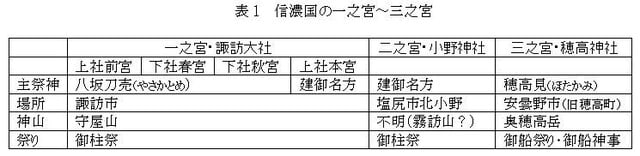

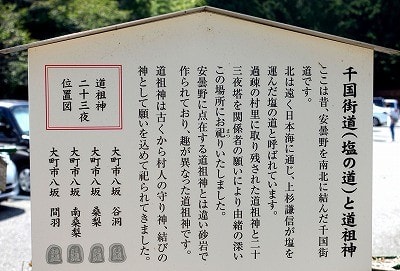

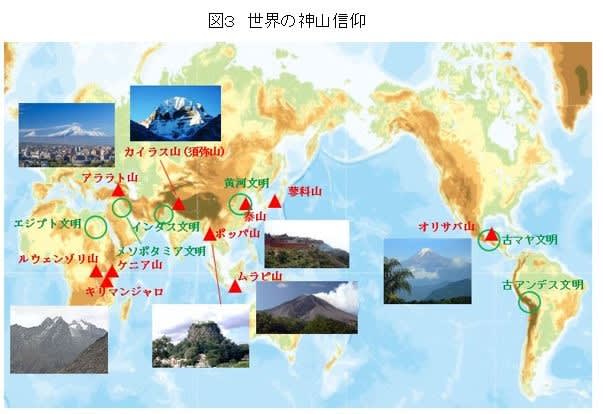

この十津川村の「けずり花」を女神「山の神」に捧げる祭りは、単なる自然信仰ではなく、死者の霊(ひ)が山から天にのぼるアフリカ起源で世界に広まった神山天神信仰(神名火山(神那霊山)信仰、ピラミッド神殿、神籬(霊洩木)信仰)であり、縄文石棒やイナウ(アイヌ)、けずり花(十津川村)、金精(全国各地)は霊(ひ)の再生を願って男性が母系制社会の女神に捧げる神器であり、女神の依り代でもあったのです。

なお、「縄文ノート15 自然崇拝、アニミズム、マナイズム、霊(ひ)信仰」において、「私は幣帛(へいはく)・御幣(ごへい)とイナウは、御柱や神籬(ひもろぎ)のミニチュア説とともに、その形状(陰毛らしきものが垂れている)からみて、大地に突き立てる石棒(男根)を受け継いだものではないか、という仮説も考えていますが、今後の検討課題です」と書きましたが、幣帛(へいはく:大麻(おおぬさ))と御幣(ごへい)は神が宿る神籬(ひもろぎ:霊洩木)であり、石棒・イナウ・けずり花・金精とは神器としての役割が異なり、修正いたします。

古事記によればアマテル(天照大御神)が天岩屋戸に隠れた後の再生神事(次女王への霊継ぎ儀式)において、天香山の眞賢木(まさかき:榊)の上枝には勾玉と五百の玉を、中枝には八尺鏡を、下枝には白丹寸手・青丹寸手(しろにきて・あおにきて:木綿と麻)をつけた依り代を用意して次女王を迎えるのですが、この頭部に首飾り、胸に鏡(アマテルの御魂)、腰に木綿・麻の布をつけた神籬(霊洩木)は女神を示しています。

鏡を太陽のシンボルとする「世界を照らすアマテラス太陽神」信仰の皇国史観の空想が未だにまかり通っていますが、古事記はニニギの天下りに際してアマテルは「わが御魂」として鏡をニニギに渡したとしているのであり、鏡は女性の「霊(ひ)が宿る神器」として胸に飾られたのです。エジプトの太陽神のように、頭上に掲げたのではありません。

古事記序文で太安万侶は「二霊群品の祖」としているように、記紀神話は産霊(むすひ)夫婦(神皇産霊・高御産霊)を始祖神としており、この国は「人(霊人)・彦(霊子)・姫(霊女)」とその「御子人(みこと:命、尊)」「霊御子(霊巫女・霊皇子・霊皇女)」の「霊(ひ)の国」であり、神名火山(かんなびやま:神那霊山)や神籬(ひもろぎ:霊洩木)は天に霊(ひ)が昇り、降りてくる神山・神木として崇拝されてきたのです。

本ブログの「スサノオ・大国主建国論」としても、死ねば誰もが霊神(ひのかみ)として祀られる八百万神信仰の神名火山(神那霊山)・神籬(霊洩木)崇拝を縄文文化・文明論に遡って位置づけて世界の神山天神信仰とピラミッド型神殿の解明に役立て、八百万神信仰の世界遺産登録を目指すべきと考えます。

また、古事記・日本書紀の神話を荒唐無稽な8世紀の創作と見るのではなく、歴史上の人物で死後に「神」と呼ばれたスサノオ・大国主一族の歴史として分析する若い考古学者の出現を期待したと思います。

古事記は単なる「歴史書(ドキュメンタリー)」ではなく、虚構の天皇家建国史の裏に真実のスサノオ・大国主一族の建国史を巧妙に書き記した「ミステリー」であり、真実の歴史を空想的な物語として表現した「ファンタジー」の3層構造からなっているのであり、史聖・太安万侶のこの高度に知的な作業に敬意を払うべきです。

私が学生時代の1960年代中頃には「聖書は後世の創作」「キリストはいなかった」などの説が見られ、それを真似したのか「記紀神話は後世の創作」「スサノオ・大国主・アマテルなどは創作された人物」などの説がまかり通っていましたが、「化石頭」の学者たちに任せず、若いドキュメンタリー・ミステリー・ファンタジー好きの人たちによる分析を期待したいと思います。 雛元昌弘

□参考□

<本>

・『スサノオ・大国主の日国(ひなのくに)―霊(ひ)の国の古代史―』(日向勤ペンネーム)

・『邪馬台国探偵団~卑弥呼の墓を掘ろう~』(アマゾンキンドル本)

・『奥の奥読み奥の細道』(アマゾンキンドル本)

<雑誌掲載文>

2012夏「古事記」が指し示すスサノオ・大国主建国王朝(『季刊 日本主義』18号)

2014夏「古事記・播磨国風土記が明かす『弥生史観』の虚構」(前同26号)

2015秋「北東北縄文遺跡群にみる地母神信仰と霊信仰」(前同31号)

2017冬「ヒョウタンが教える古代アジア”海洋民族像”」(前同40号)

2017冬「スサノオ・大国主建国論1 記紀に書かれた建国者」(『季刊山陰』38号)

2018夏「スサノオ・大国主建国論2 「八百万の神々」の時代」(『季刊山陰』39号)

2018夏「言語構造から見た日本民族の起源」(『季刊 日本主義』42号)

2018夏「スサノオ・大国主建国論3 航海王・スサノオ」(『季刊山陰』40号)

2018秋「『龍宮』神話が示す大和政権のルーツ」(『季刊 日本主義』43号)

2018冬「海洋交易の民として東アジアに向き合う」(前同44号)

2019春「漂流日本」から「汎日本主義」へ(前同45号)

<ブログ>

ヒナフキンのスサノオ・大国主ノート https://blog.goo.ne.jp/konanhina

帆人の古代史メモ http://blog.livedoor.jp/hohito/

ヒナフキンの邪馬台国ノート http://yamataikokutanteidan.seesaa.net/

霊(ひ)の国の古事記論 http://hinakoku.blog100.fc2.com/