久松さんの講演も後半に入ってきて、どうも居眠りしていたわけではないのですが、いまひとつメモが少なくなってきて再現性が低くなってきています。仕方がないので、取りあえずレジュメを丸写ししておきます。

次のテーマは

「障害者自立支援法の問題~コミュニケーション支援~」

1.障害者自立支援法は、個別に福祉サービスを提供するための法律。サービスを受ける障害者に一定の負担を求める仕組み。

2.コミュニケーションは、「お互い」に話し合うもの。聴覚障害者と手話を知らない健聴者を支援するサービスを聴覚障害者だけが負担することは容認できない。

3.コミュニケーション支援は、聴覚障害者が健聴者中心の社会から排除されないための基本的人権

4.コミュニケーション支援事業は、利用者に利用料負担を求めないことを運動の中心テーマとして取り組んだが、一部に有料化の地域がある。

5.障害者自立支援法の地域生活支援事業は総合補助金。コミュニケーション支援関係の事業に使える予算の地域格差が大きい。

6.市町村がサービスの主体。市町村を越える社会生活・社会行動には対応が難しい。

7.都道府県派遣事業の廃止、広域派遣ができない。派遣範囲、回数等に制限がある。手話通訳設置が増えない。手話通訳者養成の講師不足と負担が増加。

8.総合補助金から義務経費に変えることを要求。都道府県派遣事業を必須事業とする。手話奉仕員と手話通訳者養成事業の必須化も要求。

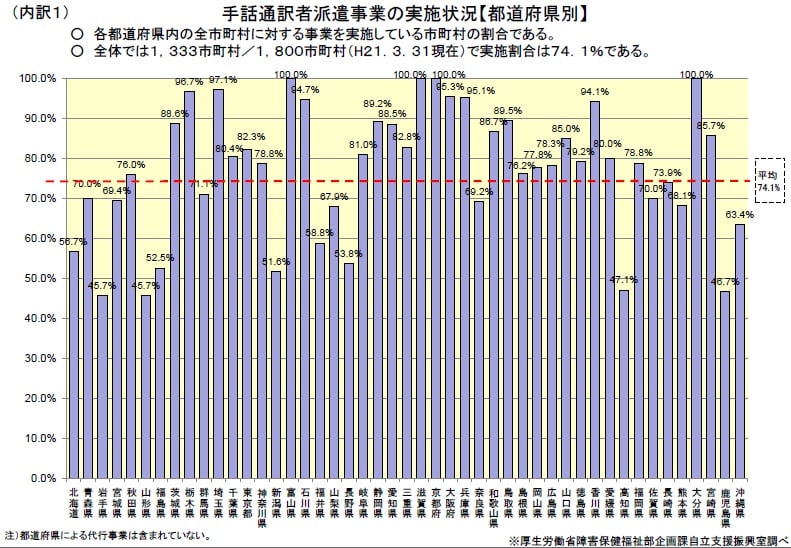

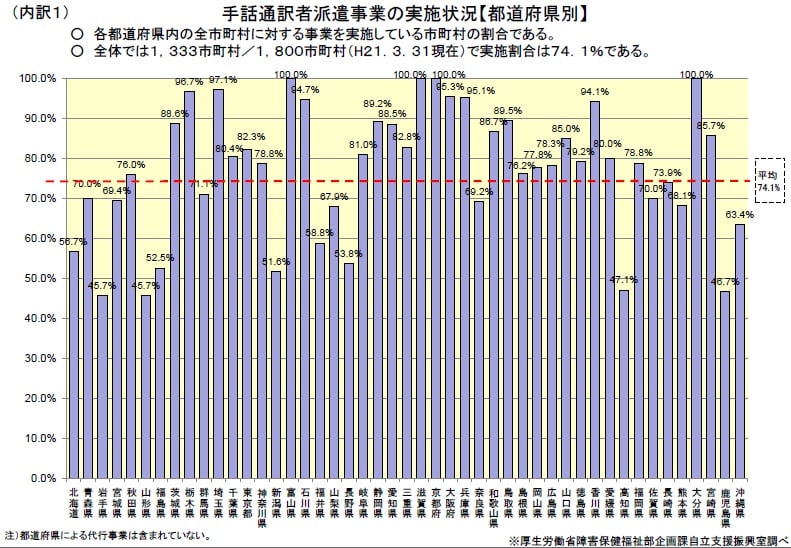

このあと、「手話通訳者派遣事業の実施状況【都道府県別】」のグラフが示された。実施率は74.1%とのこと。

しかし、手話通訳者設置事業の実施状況【都道府県別】」となるとぐっと実施率が下がって27.6%に過ぎない。東京都でさえ平均以下となる。

これだけ都道府県によって格差があると、今後の手話通訳制度の問題を考えていく上でもなかなか議論がまとまりにくいのではないかと思う。

設置の実態を都道府県別の〔設置+派遣〕の予算額で比較したらもっと問題点がはっきりするだろう。

次のテーマは

「障害者自立支援法の問題~コミュニケーション支援~」

1.障害者自立支援法は、個別に福祉サービスを提供するための法律。サービスを受ける障害者に一定の負担を求める仕組み。

2.コミュニケーションは、「お互い」に話し合うもの。聴覚障害者と手話を知らない健聴者を支援するサービスを聴覚障害者だけが負担することは容認できない。

3.コミュニケーション支援は、聴覚障害者が健聴者中心の社会から排除されないための基本的人権

4.コミュニケーション支援事業は、利用者に利用料負担を求めないことを運動の中心テーマとして取り組んだが、一部に有料化の地域がある。

5.障害者自立支援法の地域生活支援事業は総合補助金。コミュニケーション支援関係の事業に使える予算の地域格差が大きい。

6.市町村がサービスの主体。市町村を越える社会生活・社会行動には対応が難しい。

7.都道府県派遣事業の廃止、広域派遣ができない。派遣範囲、回数等に制限がある。手話通訳設置が増えない。手話通訳者養成の講師不足と負担が増加。

8.総合補助金から義務経費に変えることを要求。都道府県派遣事業を必須事業とする。手話奉仕員と手話通訳者養成事業の必須化も要求。

このあと、「手話通訳者派遣事業の実施状況【都道府県別】」のグラフが示された。実施率は74.1%とのこと。

しかし、手話通訳者設置事業の実施状況【都道府県別】」となるとぐっと実施率が下がって27.6%に過ぎない。東京都でさえ平均以下となる。

これだけ都道府県によって格差があると、今後の手話通訳制度の問題を考えていく上でもなかなか議論がまとまりにくいのではないかと思う。

設置の実態を都道府県別の〔設置+派遣〕の予算額で比較したらもっと問題点がはっきりするだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます