金沢の観光スポットレポート(No.1894)

◇前田土佐守家資料館 勉強会

9月19日(木)金沢PHPほんとうの時代友の会「飛び出せ例会」を前田土佐守家資料館で開催した。友の会打合せの後、竹松幸香学芸員の解説で、前田土佐守家の歴史や、芳春院(おまつの方)は孫直之をかわいがり利常に勧め、家臣となり、また自身の石高を引き継ぎ1万石以上にした。芳春院自筆消息では古文書の読み方など解りやすく解説していただきました。

その後、館内の自由内覧を行った。

〇前田土佐守家資料館

前田土佐守家資料館は、加賀藩祖前田利家の次男前田利政を家祖とする前田土佐守家所蔵の資料、約9,000点(石川県指定文化財)を保管、その一部を展示する施設です。 当館所蔵の資料は、土佐守家歴代当主が文書の保存・整理に努めてきたため、散逸や損傷等が少なく、膨大な歴史資料が良好な状態で保存されております。 また、土佐守家は加賀藩の重臣として、常に藩政の中枢に位置する家であったことから、土佐守家の草創期(天正期)から明治にいたる間の様々な分野にわたる史料がみられ、加賀藩政、文化史研究を進めてゆく上でも、その重要性が広く知られています。

〇前田家と前田土佐守家

前田土佐守家すなわち直之系前田家は、藩政期においては利政から直信までの10代を数え、初め1万50石、4代直堅以降は1万1000石の禄を世襲した。当家の家祖となる前田利政は、加賀藩祖前田利家・その夫人まつの次男である。したがって当家は加賀藩主前田家の分家筋にあたる。

家祖利政は七尾城にあって能登国22万石余りを領有していたが、関ヶ原の戦いで徳川家康の出兵要請に応じなかったことにより領知を没収された。その後京都に隠棲し、かの地では多くの文化人や豪商たちと交流を重ね、寛永10年(1633)京都で没した。

利政の嫡男である2代当主直之は、幼少時に祖母芳春院(前田利家夫人まつ)にひきとられて養育された。祖母芳春院の尽力があって、元和元年(1615)12歳の時、3代藩主前田利常に召し抱えられた。これ以後、前田土佐守家は藩政期を通じ1万余石の禄高をもって代々「八家」の一つとして藩の要職を歴任し、10代当主直信の時に明治維新を迎えた。

(前田土佐守家資料館HP)より

〇歴代当主

家祖利政(としまさ)- 従四位下・侍従、賜羽柴姓。通称羽柴能登侍従。

2代直之(なおゆき)- 無官。

3代直作(なおなり)- 無官。「加賀八家の前田土佐守家」初代といえる。

4代直堅(なおかた)- 近江守。

5代直躬(なおみ) - 土佐守。

6代直方(なおただ) - 土佐守。

準代直養(なおやす)- 直方より早逝した。

7代直時(なおとき) - 土佐守。

8代直良(なおさだ) - 近江守。

9代直会(なおより) - 夭折のため無官。

10代直信(なおのぶ) - 土佐守。

11代直行(なおつら) - 男爵。

12代(政雄) - 直行に先立って死去し、実際には家督を相続していないが、名目上12代当主として扱われる。

13代正昭 - 男爵。

14代直大 - 前田土佐守家資料館々長(金沢在住)

■写真は竹松幸香学芸員の解説

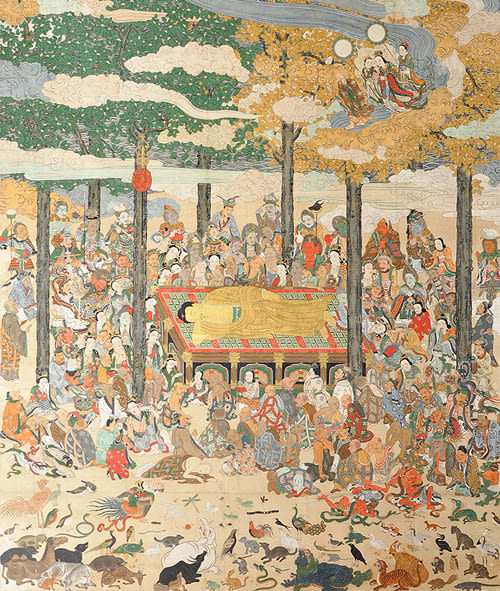

■写真は1F、2F展示室(展示室は撮影禁止のためHPより)

〇企画展「雅堂文庫」

雅堂文庫は、前田土佐守家11代当主前田直行が昭和16年(1941)に、

前田土佐守家伝来の書物や自身の蔵書の一部を、現在の金沢市立玉川図書館

の前身である大礼記念金澤市立圖書館に寄贈したもので、同館にて整理・分類

され、直行の号を冠した「雅堂文庫」として公開されて広く知られるように

なった。

■写真は1F展示室と庭

■写真は2F

□前田土佐守家資料館

(つづく)