金沢の観光スポットレポート その693(No.1049)

◇卯辰山「碑(いしずえ)」巡り ④

5月14日(日)石川県ウオーキング協会の5月例会「卯辰山碑探訪」に参加した。

今回のテーマは卯辰山の顕彰碑、功労慰霊碑、歌碑、句碑、書碑などの建立の場として金沢市民に親しまれている「碑林 ひりん)」の約65あるといわれる内の20碑を巡り金沢の歴史訪探をするものです。

16)殉職警官の碑

1989(明治22)年以降、治安の維持・災害の救助など警察活動の中、殉職された方々を祭った慰霊碑である。玉兎ケ丘の奥にある。三段の台上に造られた横長の大きな石碑。昭和年月警察協会石川支部によって建てられた。毎年秋に慰霊祭を挙行している

■写真は殉職警官の碑

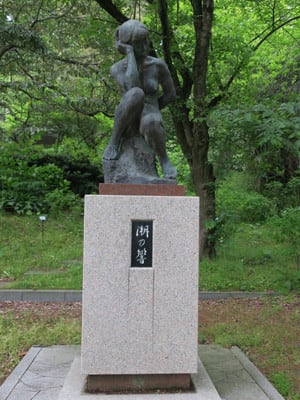

17)「平和の子ら像」

金沢市卯辰山にある原爆犠牲者追悼碑「平和の子ら像」は、1998年8月9日に国、石川県、金沢市の助成と県内の自治体、被爆者、遺族、平和を願う多くの県民の基金により建立されました。以後、毎年夏に「平和の子ら像」前広場で、〝反核・平和おりづる市民のつどい(ピース・デイ)〟が開かれています。

■写真は平和の子ら像

18)鶴彬川柳句碑 (つるあきら) 1903-1939

機業、喜多一二。1928(昭和3)年、高松に川柳会をつくり文芸運動から階級運動に移り、この頃ナップ(日本プロレタリア文芸連盟)高松支部をつくっている。昭和5年金沢歩兵第7連隊へ入隊、反戦活動を始める。36歳で獄死。「暁を抱いて闇にいる蕾」と自然石に刻まれた、1965(昭和40)年、鶴彬顕彰会建立の川柳句碑である。

■写真は鶴彬川柳句碑

19)日蓮上人銅像 (にちれんしょうにん) 1222-1282

12歳で出家、1253(建長5)年、清澄山で日蓮宗を開く。苦難の道を歩み続け、弘安5年入滅。日露戦争の時、金沢市内の日蓮宗の信者がここで毎日戦勝祈願をしたが、これを記念して1918(大正7)年、米沢喜六など十数人の人々が発起人となり建立。工事には信者をはじめ、近くの学校からは小学生まで奉仕したといわれる。題字「立正安国」は村雲日栄(尼門跡瑞龍寺第十世・伏見宮家王女)・「識法華者可得世法」は東郷平八郎

元帥の書である。

■写真は日蓮上人銅像

20)日本中国友誼団結の碑

碑の中央に「日本中国友誼団結」と刻まれ、左下に建立の趣旨などを記したブロンズ板がはめ込まれている。1969(昭和44)年、日中友好協会・日本国際貿易促進協会石川県支部によって建てられた。裏面には1965年4月日中友好協会などが中国訪問の際、郭沫若から託された七言絶句が記されている。

■写真は日本中国友誼団結の碑

■写真は浅野川左岸を金沢駅に向かう

(卯辰山碑巡り 完)