( のどかなナールデンの濠 )

司馬遼太郎『オランダ紀行』から

「空からみるとうつくしい星形をしているこの町は、地上から近づくと、まず森だけが見える。ついで水濠の水が見え、さらには城壁のレンガが淡く水面に映っているのが見える。それだけの景観である」。

★ ★ ★

今日は、このツアーの最後の1日である。

アムステルダムの空港近くのホテルを出発し、ナールデンという小さな町を訪ねる。そのあとは、オランダの首都アムステルダムに戻って、国立ミュージアムで絵を鑑賞し、また、運河クルーズや徒歩で町を散策する。

< 城塞都市ナールデンを訪ねる >

ナールデンは、アムステルダムから約20キロ。人口1万7千人の小さな町だ。

駐車場でバスを降りて、添乗員のDさんについて歩く。

1戸建て庭付き住宅が並んでいる閑静な住宅街を通る。首都アムステルダムへは通勤圏の町なのかもしれない。

新規住民の住む住宅街の終わるところに濠がある。その向こうが「旧市街」のようだ。

( 新住宅地との境界に濠がある )

旧市街の入り口に看板が立っていた。城塞都市ナールデンの平面図だ。

この町の構造やその歴史については、司馬さんの『オランダ紀行』に尽きる。以下、少し引用する。

「空中写真を見ると、五稜郭によく似ていることがわかる」。

「しかし五稜郭はなんともちっぽけで、ナールデンのように、その中に都市を包み込んでいるというふうではないのである」(同)。

「町の形は6稜の星形につくられている」。

( ナールデンの平面図 )

「五稜とか六稜という星形には、死角がない。

それぞれの稜の尖端を堡塁化し、砲台を置き、また小銃隊をまもる胸墻(キョウショウ)を築けば、他の稜に取りついた敵兵を、別の稜から射つことができる」。

「星のさきは単なる三角ではなく、矢印型、もしくは銛の形になっていて、水濠がめぐらされており、防禦という点において幾重にも工夫されている。単なる☆形でも死角がないのだが、6稜の先端が矢印型にされているために、死角を消すということでは一分のすきもないのである。

さらに厳重なことに、水濠のなかに点々と小島がつくられているのである。小島はすべて堡塁としてハリネズミのように武装されており、小銃と刀槍中心の時代では、ナールデンは難攻不落であったろう。

特に、6稜の先端の6つの矢印形の部分の武装は、熊の四肢の爪のようにするどい」(同)。

★

城塞の中の旧市街に入った。

地面から見れば、ただの17世紀のヨーロッパの街である。通りに並ぶ建物はレンガ造りが多く、家と家とがくっついて、庭はない。

美しい街並みではあるが、住むとすれば、濠の向こうの現代風な建物、1戸建て庭付き住宅の方が、快適に違いない。

(ナールデンの旧市街)

街の中心には、例によって、小ぶりではあるが、教会と市庁舎がある。

やはりレンガ造りで、札幌や函館にありそうな建物である。かつては旧教会の建物だったのを、16世紀に新教徒が新教の教会にしたらしい。

( ナールデンの教会 )

そう広くはない街のなかをぐるっと半周して、来たときとは別の出口から出た。

( 濠と城塞 )

濠があり、雰囲気が仁徳天皇稜古墳みたいだと思った。

父と息子がのんびりと釣りをしている。

★

< ナールデンの歴史に思う >

「『国家』などというのは、たかだか100年か200年のものですよ」と言われたことがある。彼は、「日本国」などというものにたいした価値はない、と言いたかったのだ。彼が価値ありとするのは、たぶん、彼の観念の世界、理想である。たとえば、日本国憲法の前文の世界。確かに無国籍である。

しかし、「インターナショナル」の中には「ナショナル」がある。「コスモポリタン」の中には「ポリス」がある。「ナショナル」のない「インターナショナル」、「ポリス」のない「コスモポリタン」は、しょせん、フワフワと浮遊する生き物だ。

日本人にとって、彼が言うような「国家」、すなわち、明治維新以後の西欧的な近代「国家」の歩みは、長い日本国の歴史のなかのほんの一部でしかない。日本国の歴史を語ろうと思えば、できたら1万年も続いた縄文土器文化の時代から始めなければならない。長いNationの歴史の上にStateがある。

いきなり「State」をつくったアメリカの歴史とは違うのである。

だが、歴史が浅いと言っても、アメリカの国づくりがそうであるように、オランダの国づくりもまた、多くの犠牲を払って勝ち取ることができた苦難の歴史である。

それを象徴するのが、16世紀にナールデンで起こった出来事である。

このことを知らなければ、わざわざこんな小さな町を訪れる意味がない。視覚の上だけでは、何でこんな小さな田舎町に来たのか?ということになるだろう。

以下、司馬遼太郎の文章を引用する。

「この世紀(16世紀)の主役は、スペイン王国だった。アメリカ大陸を力で征服し、略奪した黄金や銀の多くをアントワープに持ち込み、毛織物その他必要な商品を買った。ついでながら、この当時のスペインは自国で物を製造するということをしなかったため、繁栄が去ると、荒れた農地だけが残った。

それだけでなく、この時代のスペイン王国はカトリック教会の守護者、あるいは大旦那としての使命感をもちすぎていた。

国王フェリペⅡ世の病的なほどの情熱は、ローマ教会を守護し、新教を弾圧することだった。

その弾圧が、1568年のオランダ人の大反乱をまねくのである」。

「フェリペⅡ世(1527~98)は、カトリックの守護者としての意識が病的なほどに強く、低地地方にひろがりつつある新教は、疫病としかみえなかった。

彼は、…… ネーデルランドからプロテスタントという疫病をとりのぞこうとし、8万の大軍を送った。それを、アルバ公と呼ばれる将軍に率いさせた」。

「彼は低地地方に進駐すると、残忍な宗教裁判と圧制、さらには重税でもって臨んだ。

たまりかねた低地人たちがつぎつぎ立ち上がり、以後80年も続くオランダ独立戦争(1568~1648)になっていく。

このアルバ公によって殲滅された都市が、ナールデンだった」。

「1572年、アルバ公の軍隊がナールデンを包囲した。市民たちは城門をとざして抵抗の姿勢を示したが、スペイン側は狡猾だった。

われわれに他意はない、決して市民を殺さない、と言い送った。市は不用意にも城門を開き、スペイン軍を入れた。スペイン兵による虐殺がはじまり、一人残らず殺してしまった。

この"ナールデンの大虐殺"は、低地地方をふるえあがらせた。

対スペイン戦に立ち上がることにためらいつづけていたのは、アムステルダム市であった。1578年、アムステルダム市はやっと独立運動の戦列に加わり」「 …… もはやスペインに抵抗するほか生きる道はないとさとり、1579年は北部ネーデルランドの7州が共同して戦うことを誓い合った。この7州が1581年に『オランダ連邦共和国』(注:ネーデルランド連邦共和国)として事実上独立するのである。

むろんその前に、オランダの下級貴族によるさかんな抵抗があった。彼らはスペイン人から"乞食"と呼ばれ、彼ら自身も自分たちの結社を自嘲的に"海乞食団"と称した。

彼らが推戴したのが、ドイツのナッサウ伯爵家のうまれのオラニエ(オレンジという意味)公ウィレムⅠ世(1533~84)で、彼は終始節を変えず、乱を指揮し、暗殺されることで世を終えた。

ともかくも、ある時期までは各都市は侍たち(海乞食団)の反乱に加わることをためらっていたが、"ナールデンの大虐殺"が状況を変えたのである。

たとえば、ライデン市の場合、この大虐殺の翌年に包囲されたが、市民たちが1年の飢餓状態に耐えたのは、降伏すれば皆殺しにされるという恐怖があったからである。ついにはライデン市にとって命綱ともいうべき水門をみずから破壊してスペイン軍を水攻めにして退却させた。

「1550年ごろにはすでに星形都市らしい原形ができていたらしいから、1572年、スペイン軍に包囲されたときは、十分の防御力があったはずである。だからこそスペインは力攻めをせず、だまし討ちにしたのにちがいない。

その後、町全体が再建された。スペインが去り、オランダに黄金時代が訪れた17世紀になってからのことである。1675年に建設が始まり、85年に完成した」。

「昔のままではなく、構造が基本から変えられた。虐殺されたことにこりて、不必要なほどの重厚さで要塞化されたのである」。

「たかだか100年、200年」などと言わないで、歴史をしっかり見てほしい。日本の明治以後150年の歴史とて同じである。

★

< 函館の五稜郭のこと >

司馬さんは、函館の五稜郭についても言及しているので、要点のみを記したい。

五稜郭を設計したのは、武田斐三郎(アヤサブロウ)(1827~80)という人で、幕府の命による。なぜ、幕府が北海道に五稜郭という要塞を造ったかというと、「幕末人の恐怖は、ロシアの南下だった」ということに尽きる。

武田斐三郎は、伊予の大洲(オオズ)藩の出身で、若いころ緒方洪庵の適塾でオランダ語と医学を学び、ついで江戸に出て兵学に転じた。

多くの幕末の洋学者と同様、彼も書物のみを通じて西洋の文物を知った。書物によって反射炉を知り、同じく旋条銃(ライフル)のつくり方も知った。幕臣になり、1864年、幕命によって江戸小石川関口の鋳造所で鉄砲を製造したが、その出来具合は幕府顧問のフランス士官を驚かせたという。

五稜郭についても、彼はむろん西洋式の要塞をみたことがなく、あくまでも書物で見たものに、想像をまじえたのである。

しかし、五稜郭は、起工された1857年の段階では攻撃する側の火砲が発達してしまっていて、砲撃をふせぎようがなくなっていた。事実、1869年の函館戦争のとき、新政府側の軍艦が発射する砲弾は郭内によくとどいて、籠城側の戦意をくじいた。

★ ★ ★

< 国立ミュージアムへ >

アムステルダムに引き返すと、ダイヤモンド工場を見学して、そこで昼食をとった。

われわれ一行は一室に招じ入れられ、一人の感じのいい日本人女性が出てきて、ダイヤモンドのあれこれについて説明してくれた。そして、最後に「どうぞご自由にご覧下さい」と大粒のダイヤも見せてくれた。もちろん、部屋にはバチンと鍵が掛けられ、防犯カメラがあり、カメラを通して隣の部屋からも監視されていただろう。部屋にいたのは、我々のグループだけだっだ。

もちろん、即売あり。わざわざ日本人女性を雇って説明させるということは、日本人ツアーご一行様のなかにも買う人がいるということだ。旅先で大散財できるのは、戦後の一時期は陽気なアメリカ人、その後はアラブの王様とか土地成金の日本人で、今は中国人だけだと思っていたが、まだまだ日本人も捨てたものではないらしい。

昼食後、国立ミュージアム(博物館)へ行く。目的はレンブラントとフェルメールである。

★

国立ミュージアムは、1885年に開館したレンガ色の堂々たる建物だ。

( 国立ミュージアム )

純粋にミュージアムのみの目的で建てられたヨーロッパ最初の建築物だそうだ。

確かに、ルーブル美術館は元王宮で、オルセー美術館は元駅舎である。気になって調べてみると、ウィーンの美術史美術館は少し遅れて1891年の開館だ。

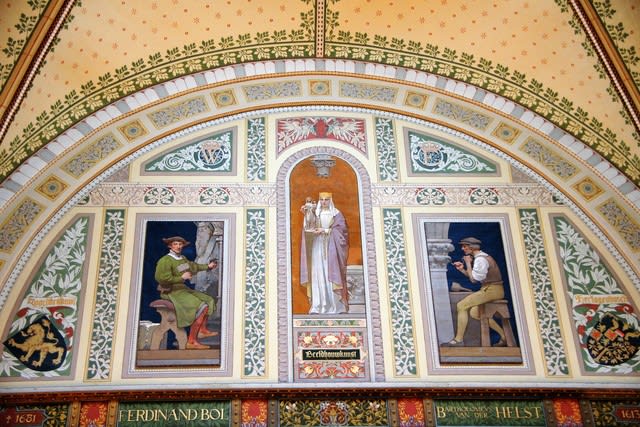

1階の広々としたエントランスから2階へ。壁や天井に描かれた装飾画も、なかなか美しい。

( 国立博物館の壁の装飾 )

★

< レンブラントの「夜警」 >

2階に上がると、大勢の人が立っている絵があった。ここに来た以上、だれもがこの絵の前に立つだろう。レンブラントの「夜警」だ。

( 「夜 警」 )

司馬さんは言う。

「私は、あらゆる点で、レンブラントが、人類史上最大の画家の一人だったと思っている。

特に、『夜警』がいい。今もアムステルダムの国立博物館の一階正面奥に、圧倒的なかがやきをもって展示されている。

チャールズ・ファウクスという英国の評論家が、『レンブラントの生涯』のなかで、以下のように言う。

当時、市民軍(自警団)はもはや戦いというようなことはなくて、富裕な市民の社交クラブになっており、それらのうち18人がレンブラントに集団肖像画の制作を依頼したという」。

ともかく、この絵は、17世紀のオランダという国が市民の国であったことを示す資料として、歴史教科書にも登場する。

ただ、我々の絵画鑑賞のガイドとして来ていた人の話だと、「夜警」という題が付けられているが、この絵の時間は夜ではない、という説が出ているそうだ。暗い倉庫のような所に集合している場面であり、建物の隙間から外光が入っている、というのである。

< フェルメールの絵 >

同じフロアーにフェルメールもあり、人々が集まっていた。「牛乳を注ぐ女」「青衣の女」「小路」である。

ヨーロッパの美術館は、フラッシュさえたかなければ写真撮影はOKだからうれしい。日本ではなぜあんなに規制が厳しいのだろう。

( 「牛乳を注ぐ女」 )

「牛乳を注ぐ女」は、「デルフトの風景」「真珠の耳飾りの少女」とともに、フェルメールの最も著名な作品の一つである。

壁の肌、籠、パンなどの質感が見事に表現され、色彩も含めて美しい。

饗庭孝男氏の評。

「牛乳を注ぐ女」の絵を見ていると、その静かな空間に、今にも注ぐ音が聞こえてくるように思われる。また農婦には確実な生活感の重みがあるが、それでいて卑俗さはまったくない」。

( 「青衣の女」 )

饗庭孝男氏の評。

「『青衣の女』には、それ(手紙)を読み入っている女の『内面』の動き、心の起伏までが伝わってくるような印象である」。

そして、これらの絵を総評して、

「主として左の窓から入ってくる光線は、ほんの微細なものの影までも照らし出していて美しい。気品のみちた雰囲気がどの絵をも支配していて見るものの心をとらえる。『静謐』という言葉は彼の絵のためにあるように思われるほどだ」。

本当に、「静謐」という言葉は彼の絵のためにあるように思われる。

これらの絵にもまして、私が好きなのは、「小路」と題されてる絵である。

( 「小 路」 )

( 「小路」の部分 )

フェルメールの2点しかない風景画の1つで、圧倒的に評価が高いのは「デルフトの風景」の方だが、私はこの絵を気に入っている。デルフト市内のどこを描いたものかは諸説があり、特定の場所を描いたものではないという説も有力らしい。

点景として配置された3人の女性がいい。1人1人の女性の年齢や性格や個性はわからないが、日常を感じさせ、温かみがある。

このミュージアムにはないが、それに、実物を見たわけではないのだが、フェルメールの作品では、「天文学者」と「地理学者」の2点も好きだ。有名な学者とは思えない、多分、市井の学者が、自分の専門に打ち込んでいる姿が、堂々としていて、かっこいい。