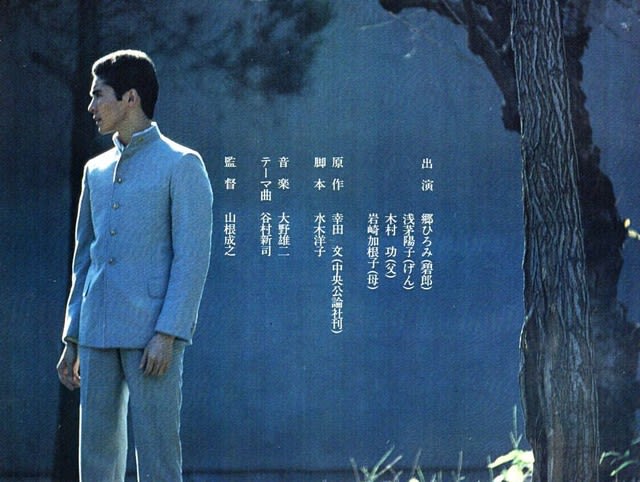

市川崑監督の1960年のではなく、1976年の松竹の山根成之監督のもの。

市川崑の作品は、池上劇場で見た。

ここは始めは、東宝と東映で、日本最初のシネスコ作品の『鳳城の花嫁』は、ここで見たが、第二東映の系列として池上東映ができたので、東宝と大映の館になったいた。もちろん、今はなくマンションになっている。

たぶん、自分から見ようと思って見た「最初の芸術的映画」で、ラストシーンの「終わり」が階段の黒のところに出たのには、「随分とシャレた映画だな」と思った。

山根成之のも知っていたが、市川崑の名作に比較すればと思い見なかったが、出来は悪くない。

脚本は、同じ水木洋子なのだから、後は役者と演出の問題である。

郷ひろみと浅茅陽子の弟姉は、岸恵子、川口浩に対してそう悪くはない。また、父の木村功、母の岩崎加根子も名優で、森雅之、田中絹代と比べて劣るものではない。

ただ、木村と岩崎は、森と田中に比べて台詞が楽に発語されているのは問題だなと感じた。

市川崑版では、森雅之と田中絹代は、いやいや台詞を言っているが、山根版の木村と岩崎は、かなり流暢に台詞を言っている。

これは時代と俳優の演技術の差異に起因するものだと思う。

最後、郷ひろみの碧郎は、当時は不治の病だった結核で死んでしまう。結核菌は、若い細胞を好むのだそうで、日本の近代では石川啄木、正岡子規などの若者が結核菌の餌食となった。

これは大正時代のことだが、見ていると、明治、大正から昭和30年代まで、日本の都市の風俗はそう変わっていないかったのだなと思えた。

その意味では、1960年という経済の高度成長時代前に作られた市川崑版は、かなり楽にできたといえるのではないかと思えた。

衛星劇場