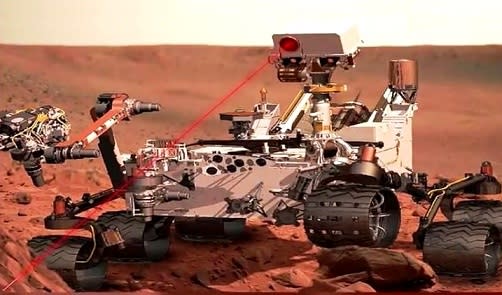

米航空宇宙局(NASA)は6日、火星を周回する探査機「マーズ・リコネサンス・オービター」

が撮影した火星に降下する探査車「キュリオシティー」の画像を公開した。NASAによると、

「撮影が1秒前後するとただの火星表面の画像になっていた」というほどのタイミングで、3月

から準備を重ねてきたという。撮影されたキュリオシティーは約16メートルのパラシュートと

つながったまま着陸地点へ向かっており、この後、無事火星の赤道付近への着陸に成功したとい

う。太陽系が誕生ししばらくは、火星は地球と同じように空気や水や、当然、生物も存在してい

たとみられている。火星生命の存在については推測か想像でしかなかったわけだが、McKayにより

火星隕石内に生物化石が仮説となり、南極で見つかったALH84001隕石は炭素原子アイソトープに

よる年齢鑑定で地質学的年齢は約45億年前のものと推定されているが、その隕石の割れ目の中に

は約39億年前に生成したと推定される炭酸塩化合物の小球体が見られ、この小球体の間に埋め込

まれたように磁鉄鉱(Magnetite)の微小な結晶が見つかっている。つまり、太陽系生成の時期に

この隕石はまだ火星の一部だった。当時は小惑星と呼ばれる隕石が盛んに惑星表面に降り注いだ

時代で、約40億年前、小惑星の衝突により砕け飛んだかけらのひとつが ALH84001だ。この最初の

衝撃で生じた割れ目にその後炭酸塩化合物の小球体を成形、同じ時期に磁鉄鉱も沈積し、その後

再び小惑星の衝突を受け火星表面から弾じき飛ばされて太陽を大きくめぐる周回軌道にのり何億

年もの旅を経て、やがて地球に落ちたとされるのだ。そして、この割れ目の中の磁鉄鉱の結晶体

に地球の海洋に生息する走磁性細菌(magnetotactic bacteria)とよく似た生物が発見される。

もっとも、最近ではアラン・ヒルズ隕石を40億9100万年前のものと推定している。これまでこの

隕石は、火星表面が原始のマグマの海の状態を抜けて固まりだした45億1000万年前に形成された

ものとされてきた、最新の推定年代測定からすると、この隕石が形成されたのは、もっと後の火

星の混乱期-固まった表面にいくつもの隕石がぶつかって、亀裂やゆがみが生じていた時期-と

いうこととなり火星からの飛来説には無理があると反論もされていて決着はついていない。

火星から人類などの生命体が移動してきたのか?今回のNASAの探索結果から終止符が打たれ

るかもしれない。個人的なことを言わしてもらえば漠然とそれを支持しているのだが、日本では

一足さきに、というか誰かが商業主義的な絵を描いてきたのか、この8月に映画『プロメテウス

』が公開される。周知の通りダーウィンは1859年に発表した「種の起原」の中で、全ての生物種

は共通の祖先から自然淘汰と突然変異を繰り返しながら進化した存在であるとし、神によって天

地万物が創造されたとする創造論に異を唱えながらも、科学と宗教は現代もなお共存する。しか

しながら、人類の起源は未だ謎に包まれたまま。つまり「我々人類はどこから来たのか?」との

究極テーマ<人類の起源>に挑むだ映画が公開-人類を創ったのは“神”でも“進化論”でも

“DNA”でもなく、宇宙の果てに眠るというシナリオという『エイリアン』や『グラディエーター

』の巨匠リドリー・スコットが満を持して放つというが、この映画では、太古の地球に異星人の

船が飛来、地上に降り立った人間型宇宙人は黒い液体を飲み、自らのDNAを地球の生態系に拡散

させるというのだが。

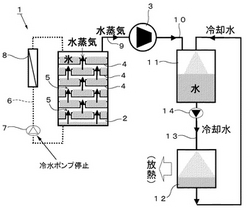

昨日のテーマを整理してみた。所謂、蓄電網の現代神「デクサマニー」のイメージをクリーンに

するためなのだが、水冷媒型ヒートポンプでも、二酸化炭素を冷媒とした吸熱型ピートポンプで

もここではどちらでもいいのだが、要は、余剰電力→送電→ヒートポンプの吸熱側で製氷→熱電

変換素子型環境発電時→ヒート発熱側で解凍することで、温度差発電を行おうというものだ。こ

のシステムの狙いは(1)水という単純な蓄熱媒体を使うことでコストベネフィットと安全性を

実現、(2)地下タンクで熱交換製氷し、チューブラー型熱電変換することで、貯水兼用させな

らがイニシャルコストの逓減しようとするものだ。重ねて言うが、漏洩事故として想定されるも

のは、水と二酸化炭素(冷媒)と潤滑油と後、電気(漏電)という単純なものだ。とはいえ詳細

検討はこれからだ。

ビデオ判定が今回のオリンピックでは定着している。ベスト4に勝ち進んだ女子バレー全日本チ

ームの眞鍋政義監督が試合中iPadを見ながら選手に指示を出していることが話題になっているが、

瞬時にデータをみて守備・攻撃ための具体的な配置や戦術の指示を適切にする。勿論、データを

みるだけでは指示できない。現場とデータの狭間で真鍋監督はチームノウハウ(team know-how)

をメディア(媒介)としてオペレートしている。誠に、デジタル革命時代の、クールなオリンピ

ックを眼の当たりにしているというわけだ。