彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の

井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと兜(か

ぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-。

【季語と短歌:5月27日】

五月冷え命題抱え朝の凪 ![]()

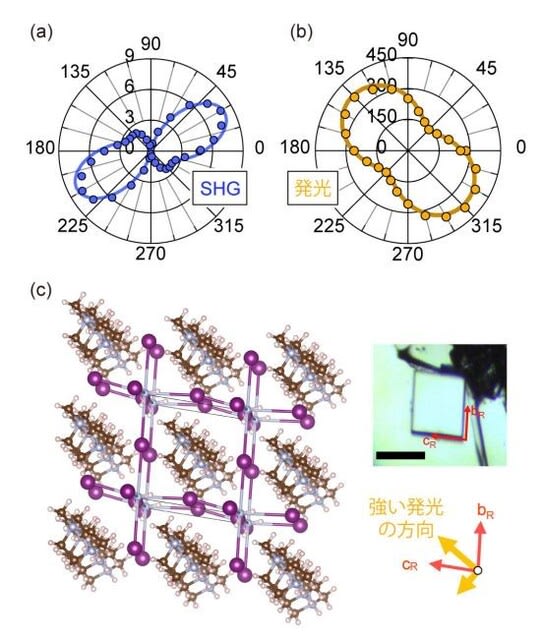

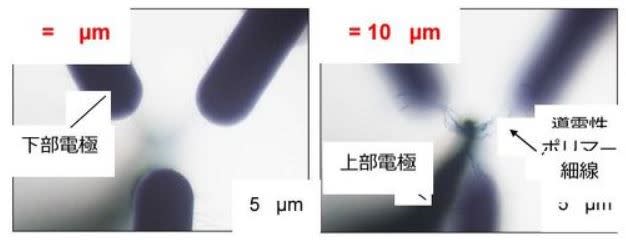

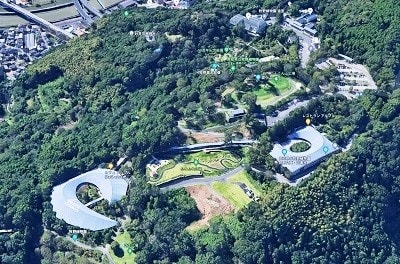

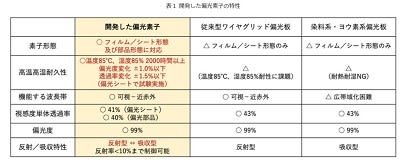

図1 植物成長を加速する赤色レーザー光源による新たな栽培技術

✳️ 赤色レーザーダイオード(LD)で植物成長飛躍促進

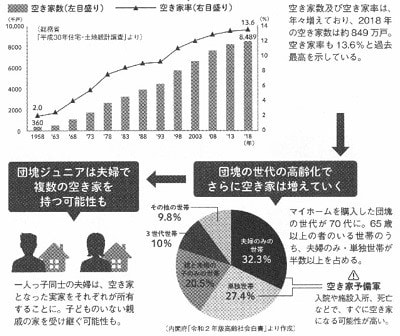

東京大学大学院農学生命科学研究科の矢守航准教授らの研究グループは、

赤色レーザーダイオード(LD)を光源とすることで、植物の光合成と成

長を飛躍的に促進できることを、世界で初めて明確に示した(図1)。天

候に左右されず、都市部でも省スペースで作物を栽培できる植物工場が

注目を集めている。これらのシステムでは、太陽光の代わりに人工光に

よって植物を育てるため、「光の質と量の最適化」が植物の成長と生産性

を大きく左右する。

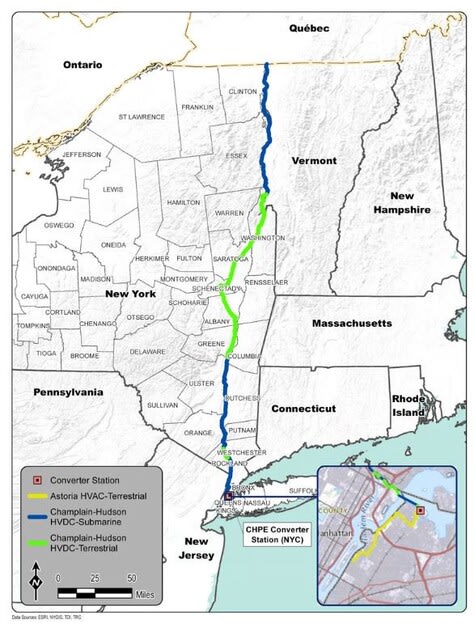

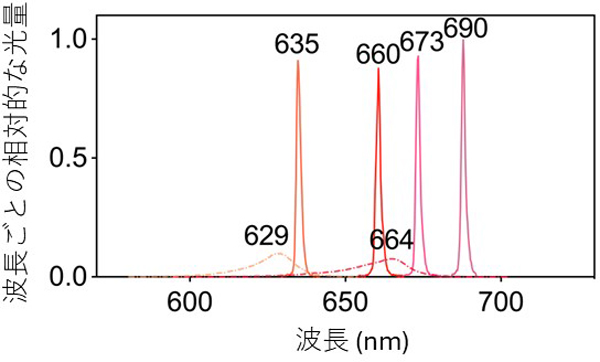

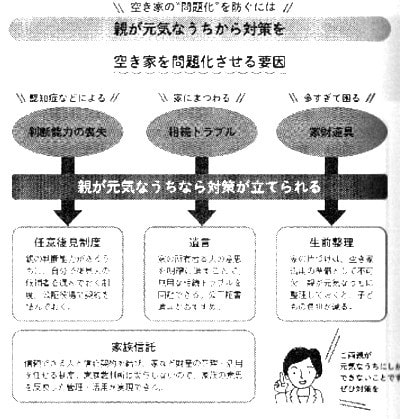

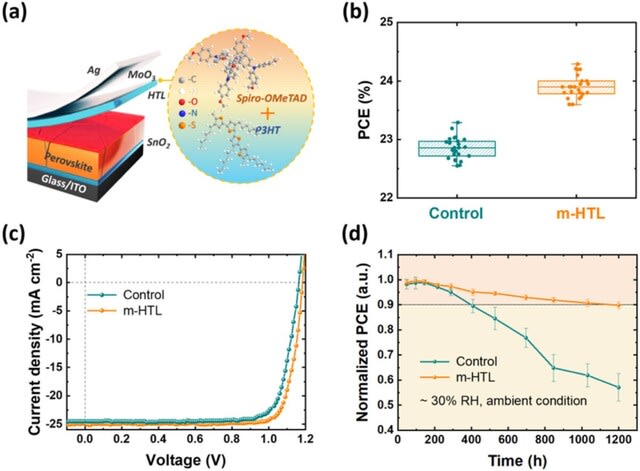

1️⃣これまで、人工光源としてはLEDが主流だったが、同研究では、より

波長帯の狭いLDの可能性に注目(図2)。LEDとLDを比較することで、植

物の光合成能力や成長にどのような違いが生まれるのかを検証した。

図2 発光ダイオード(LED)およびレーザーダイオード(LD)光源の

スペクトル比較

【要約】

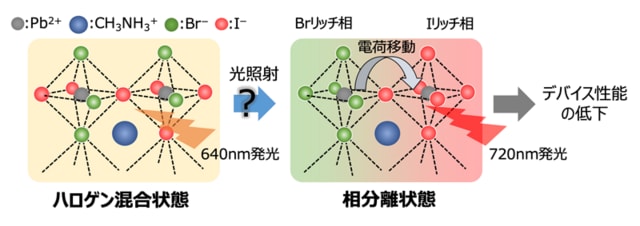

LEDは広い波長帯域(半値幅:20〜50nm)で発光する一方、LDは波長

帯が極めて狭く発光するという特性がある(半値幅:1〜5nm以下)。同

研究では、LDの狭波長帯光を植物の主な光合成色素であるクロロフィル

の吸収ピークに一致させることで、光合成における光エネルギー変換効

率を最大化できることを実証。タバコ、シロイヌナズナ、レタスの3種

を対象に行った比較実験では、いずれの植物においてもLD照射によって

光合成効率および成長指標が大幅に向上。

2️⃣さらに、LED照射では24時間×12日間の連続照射により葉の黄化や光

阻害が生じたのに対し、LD照射ではそれらのストレス症状はほとんど見

られないことも明らかになった。

【展望】

植物工場や閉鎖型環境、さらには宇宙農業といった先端的な栽培システ

ムにおける次世代型の光戦略に革新をもたらす可能性を示すもの。今後

は、青色など他波長のLDとの組み合わせや、より多様な作物への応用展

開に向けた検証

【掲載】

雑誌名:Frontiers in Plant Science

題 名:High-Precision Lighting for Plants: Monochromatic Red Laser

Diodes Outperform LEDs in Photosynthesis and Plant Growth(植物

用の高精度照明:単色赤色レーザーダイオードは、光合成と植物成長にお

いてLEDを凌駕)

DOI: 10.3389/fpls.2025.1589279

URL: https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.

3389/fpls.2025.1589279/abstract

【補足説明】

背景:世界の人口は2050年までに97億人に達すると予測されており、そ

のうち70%が都市部に住み、食料需要が増加する一方で農業労働力が減

少(国連、2018年,国連、2022年).同時に、極端な気候現象と地政学的な

紛争が世界的な食料危機を悪化(Binns et al., 2021 (英語); Vogel et al.,

2019 (英語); ベナッシとハイバ、2022年; Qu et al., 2023 (英語)).従来の

農法に比べて利点があるため、屋内園芸は、エネルギー、労働力、生産

単位の経済性などの主要な課題が解決されれば、持続可能な食料生産に

おいて極めて重要な役割を果たすことができます。これらの課題を克服

できれば、屋内園芸は、通年の植物生産、労働要件の削減、地理的また

は自然的な制限なし、高い土地利用効率、正確な環境制御などの利点を

提供します(高財、2013年; バンティス他、2018).人工照明システムは、

エネルギー消費量が多い、大きな設備投資を表すことが多い、最適な人

工光源を特定すことが不可欠(Levine et al., 2024 (英語)).となる。

高圧ナトリウム(HPS)、メタルハライド(MH)、白熱灯(INC)、蛍光管(FT

)などの従来の人工光源は、温室や植物成長室で広く使用、これらのオ

プションは、その広範な発光スペクトルと低い電気から光への変換効率

がその有効性を制限するため、園芸用照明ソリューションとしては制限

されている。1990年代以降、植物の成長には発光ダイオード(LED)の採

用がますます増えており、スペクトル組成の調整、低発熱、長寿命(ブラ

ら、1991; マッサ他、2008; バンティス他、2018; Van Delden et al., 20

21 (英語)).

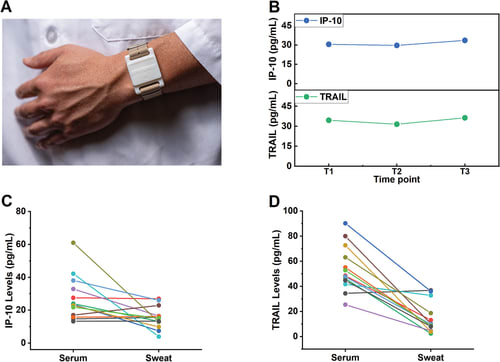

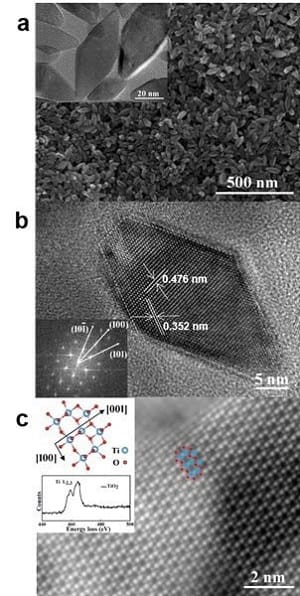

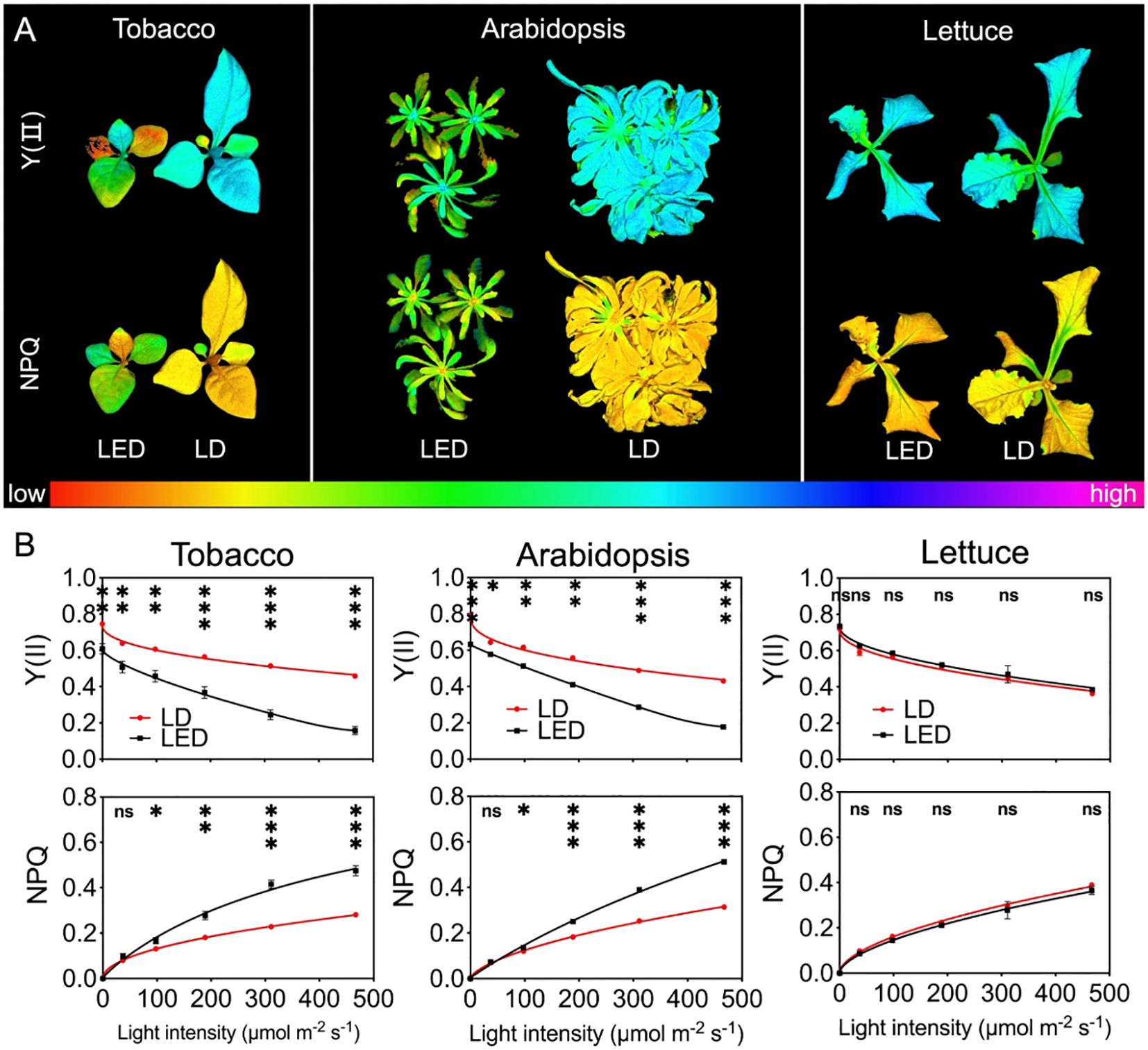

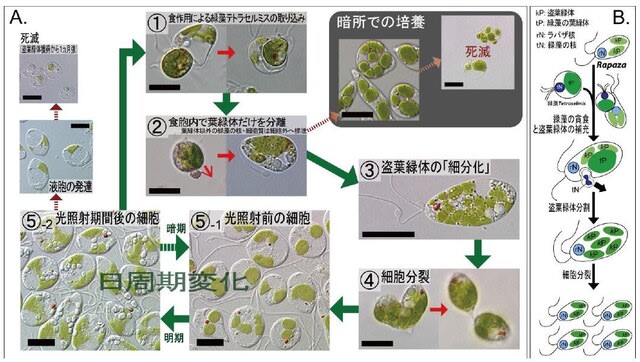

図 5 連続LED 664またはLD 660の下での12日間の成長後のタバコ、

シロイヌナズナ、およびレタス植物のクロロフィル蛍光パラメータ、

PPFDが150 μmol m-2 s-1。(A)3種の植物における光下でのPSII電子輸送

(Y(II)および非光化学クエンチング(NPQ))の量子効率の代表的な画像。

(B)3種の植物の異なるPPFD曲線に対するY(II)とNPQの応答。はP < 0.001

で有意差を示し、**はP < 0.01で有意差を示し、*はP < 0.05で有意差を

示し、nsはt検定による有意差なしを示します。データは、平均± SE n =

4 として表す。

➡️すべての植物は、PPFDの増加に伴ってNPQ値の増加を示した。特に、

LD660の下で栽培されたものと比較して、LED 664の下で栽培されたタ

バコおよびシロイヌナズナ植物のNPQはより急速に増加しました。タバ

コとシロイヌナズナでは、PPFDが37μmol m-² s-¹を超えたとき、LD660

のNPQ値はLED 664のNPQ値よりも有意に低かった。対照的に、LD 660

とLED 664の両方のレタス植物は、NPQの同様の増加率を示し、LD 660

とLED 664との間には、どのPPFDでも有意差は観察されませんでした

(図5B). 以下、紙面制限のため割愛 『サンチュアリ Da‐iCE』

もう誰かに 委ねるだけで

何かを変えられる時代じゃない

そう一人で 踏み出した時

まだ知らない 違う景色 出会えるはず

伝えるだけでは 守れない(忘れないで)

空を見て胸に刻む(目を逸らさず)

信じて

枯らさないよ(何度でも)

他愛無い日々で(輝く)

芽を出す緑のように(僕らは)

大袈裟じゃなく(いつでも)

一握りの優しさ

今を未来へ繋いでいく

心の真ん中に

本当のサンクチュアリ

誰かを想う時 願う光

ねぇ いつかは0に戻して

懐かしく新しい世界が見える

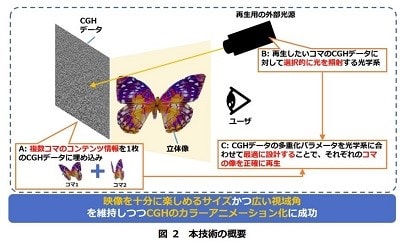

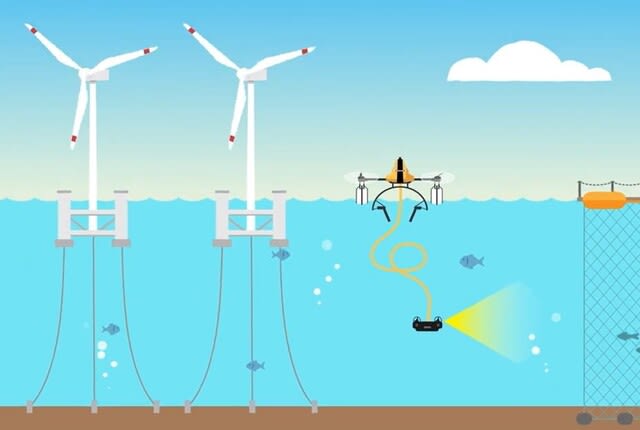

🪄「サンクチュアリ」は、Da-iCEの工藤大輝と花村想太、ゆずの北川

悠仁とのコライト楽曲。Da-iCEが『TOKYO GX ACTION CHANGING ~

未来を変える脱炭素アクション~』イメージソングとなる新曲「サンク

チュアリ」を、5月19日に配信リリース。『TOKYO GX ACTION』は、東

京都が2030年のカーボンハーフ、2050年のカーボンニュートラルの実現

に向け、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へと転換する「GX

(グリーントランスフォーメーション)」の取り組みを加速させていくた

めに、都民一人ひとりがGXを理解し行動を変えていくことを目指し、年

間を通じて最新のGX技術などを広く発信していくことを目的としている。

2025年は5月17日・18日に東京ビッグサイトにて開催され、18日には『

TOKYO GX ACTION Special Artist Da-iCE スペシャルLIVE』が行われた

という(via 2025.5.19 YAHOO!ニュース)。

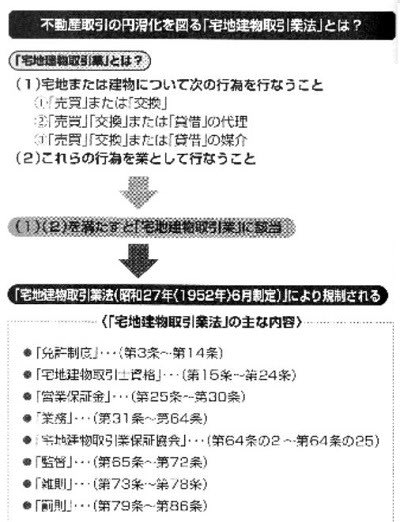

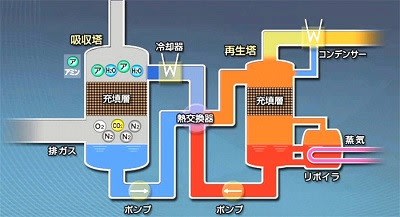

❇️ 1️⃣ WO2011/030546 ガス生成装置およびガス生成

方法 三井化学株式会社(参考検索)④

【詳細説明】 【0215】

[第8実施形態](アノードカソード一体型電極)

本実施形態のガス生成装置を、図29を参照して説明する。なお、本

実施形態においては、ガス生成装置が光触媒セルに装着された例を省略

しているが、本明細書に記載のいずれの光触媒セルにも用いることがで

きる。

【0216】 本実施形態におけるガス生成装置100は、図29の概略

上面図に示すように、光触媒含有層27からなる領域に、複数の第一貫

通孔111が開口している。一方、助触媒含有層43は、第二貫通孔

113の周縁部に沿ってリング状に形成されている。助触媒含有層43

は光触媒含有層27上に積層されていてもよく、酸素と水素が反応し水

に戻る逆反応を抑制する観点から、助触媒含有層43のみが第二貫通孔

113の周縁部に沿ってリング状に形成されていてもよい。

【0217】 なお、光触媒含有層27と助触媒含有層43は貫通孔の

内壁には形成されておらず、内壁において酸素ガスおよび水素ガスは発

生しない。そして、第二貫通孔113の内壁が疎水性であるので、電解

液14の侵入を抑制することができる。

【0218】[第9実施形態]

(アノードカソード一体型電極を備えたガス生成装置)

図30(図割愛)は、本実施の形態におけるアノードカソード一体型

電極を備えたガス生成装置100の構成を示す模式図であり、図30(

a)はアノードカソード一体型電極を備えたガス生成装置100の側面

断面図である。図30(b)は、電解が行なわれる面側(光を受光する

面側)から見たアノードカソード一体型電極を備えたガス生成装置100

の正面図である。

【0219】 図30(a)および(b)に示すアノードカソード一体型

電極を備えたガス生成装置100は、触媒含有層81(光触媒含有層2

7および助触媒含有層43)を備えるガス生成装置100の光触媒担持

面20に対向して設けられた受光窓4と、ガス生成装置100の光触媒

担持面20の裏面側に設けられた第一ガス収容部と、ガス生成装置100

の光触媒担持面20の裏面側に設けられた第二ガス収容部と、を備える。

本実施形態においては、光触媒担持面20を囲繞する電解液槽10を備

える。

【0220】 すなわち、本実施形態のアノードカソード一体型電極を備

えたガス生成装置100は、光触媒の励起光を透過させるとともにこの

励起光を光触媒含有層27に照射する受光窓4を備えている。そして、

受光窓4は、光触媒含有層27および助触媒含有層43に対してともに

対向する位置に配置されて、受光窓4を透過した励起光が光触媒含有層

27および助触媒含有層43に照射される。

【0221】 また、受光窓4に対して光触媒含有層27に含まれる光

触媒の励起光を照射する照射光源が別途設けられていてもよい。照射光

源としては、高圧水銀ランプやキセノンランプ等を用いることができる。

光触媒の励起光としては、波長250nm以上の光を用いることができ

る。

【0222】 ガス生成装置100は、基材25の一方の面に触媒層が

設けられている。ガス生成装置100は電極ホルダー120に装着され、

光触媒セル1に固定されている。受光窓4は、励起光を透過することが

できる材料から構成され、具体的には、ガラス等の無機材料、ポリイミ

ド樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポ

リオレフィン樹脂、エポキシ樹脂等の高分子材料などを用いることがで

きる。

【0223】 本実施形態においては、受光窓4が電解液収容部12の

側壁の一部を構成している例によって示すが、受光窓4とガス生成装置

100との間に、励起光を透過することができ、電解液槽10の側壁を

構成する隔壁を別途設けることもできる。

【0224】光触媒セル1は底壁26を備え、ガス生成装置100の光

触媒担持面20の裏面側を囲繞するガス収容部41を構成する。ガス収

容部30は、隔壁により区画されており、第一ガス収容部21(不図示)

と、第二ガス収容部31(不図示)とが設けられている。

【0225】 電解液槽10には、電解液供給管131および電解液排

出管132が接続され、図示しない循環ポンプ等により電解液を循環可

能に構成することができる。図30(a)においては、電解液槽10に

電解液12が充填されている。

図31 第9実施形態におけるアノードカソード一体型電極を備えたガ

ス生成装置の透視立体図

【0226】 図31は図30で示したアノードカソード一体型電極を備

えたガス生成装置100の内部の構造を透視図で立体的に示したもので

ある。受光窓4を介して侵入した光7は、図29に示したアノードカソ

ード一体型電極に照射され、酸素ガスと水素ガスを背後のガス収容部

30に収集させる。図30は、ガス収容部30が交互に第一ガス収容部

21と第二ガス収容部31が並んで配置されている場合を示している。

酸素ガス、水素ガスは別々の収容部に収容され、酸素ガス排出管101

と水素ガス排出管103にて、外部に取り出すことができる。

【0227】 本実施形態において、電解液12は水を主成分として含む

ものであり、塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、シュウ酸等を含む弱酸水溶液、

過酸化ナトリウム、過酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等

の弱アリカリ水溶液、メタノールやエタノール、プロパノールなどのア

ルコール類の水溶液、アクリル酸、フタル酸などのカルボン酸類等の水

溶液を用いることができる。

【0228】 第一ガス収容部は、ガス生成装置100の第一貫通孔と

連通している。光触媒含有層27で生成された酸素ガスは、第一貫通孔

を介して第一ガス収容部に移動し収容される。第一ガス収容部には、酸

素ガス排出管101が接続されており、酸素ガス排出管101を介して

酸素ガスを回収することができる。

【0229】第二ガス収容部は、ガス生成装置100の第二貫通孔と連

通している。助触媒含有層43で生成された水素ガスは、第二貫通孔を

介して第二ガス収容部に移動し収容される。第二ガス収容部には、水素

ガス排出管103が接続されており、水素ガス排出管103を介して水

素ガスを回収することができる。

【0230】 本実施形態においては、酸素ガス排出管101と水素ガス

排出管103とが設置されているが、これらを併用することも可能であ

る。また、窒素ガスやアルゴンガスなどのイナートガスを、必要に応じ

て酸素ガス排出管101および水素ガス排出管103から導入して、生

成ガスを容易に排出することができる。

【0231】 本実施形態では、アノード電極2およびカソード電極3の

光触媒担持面20(光触媒含有層27、助触媒含有層43)に対向させ

て受光窓4を配置したが、本発明はこれに限られない。アノード電極2

およびカソード電極3を装着する基材5を、励起光7の透過性材料で構

成し、アノード電極2およびカソード電極3の裏面から励起光7を照射

してもよい。

【0232】 すなわち、アノード電極2およびカソード電極3を、励起

光7を透過する材料からそれぞれ構成し、励起光7を透過させるととも

に光触媒含有層27に照射する受光窓4を、アノード電極2およびカソ

ード電極3に対向して、光触媒担持面20の反対側に配置してもよい。

そして、受光窓4を透過した励起光7を、アノード電極2およびカソー

ド電極3をさらに透過させて光触媒含有層27および助触媒含有層43

に照射してもよい。

図32(a)は第10実施形態におけるアノードカソード一体型電極を

備えたガス生成装置の上面図であり、(b)は短辺側における側面断面図

であり、(c)は長辺側における側面断面図であり、(d)は循環ポンプ

を接続したガス生成装置の側面断面図

【0233】[第10実施形態](アノードカソード一体型電極を備えた

太陽光対応ガス生成装置)

本実施形態におけるガス生成装置100は、図32(a)の光触媒セル

1の概略上面図に示すように、光触媒含有層27からなる領域に、複数

の第一貫通孔111が開口しており、助触媒含有層43からなる領域に、

複数の第二貫通孔113が開口している。図32(b)は、第一貫通孔

111および第二貫通孔113の位置関係を示す光触媒セル1の短辺側

における側面断面図を示し、図32(c)は長辺側における側面断面図

を示す。

【0234】図32(a)~(c)に示すように、ガス生成装置100

の裏面側に酸素ガス排出管101と、水素ガス排出管103を備える。

さらに、ガス生成装置100の光触媒担持面20側に設けられた電解液

収容部12に電解液供給管131、電解液排出管132を備える。

【0235】 図32(b)、(c)に示すように、ガス生成装置100

は、光照射側の透明ガラス板(受光窓)71と側壁板72と底板73で

囲まれ支持された光触媒セル筐体内部に固定されている。ガス生成装置

100の裏面側に、第一ガス収容部21と、第二ガス収容部31が設け

られている。図32(b)に示される第一ガス収容部21は連通してお

り、第一貫通孔111を介して第一ガス収容部21内に収容された酸素

ガスは酸素ガス排出管101を通して外部へ排出される。同様に、第二

ガス収容部31は連通しており第二貫通孔113を介して第二ガス収容

部31内に収容された水素ガスは水素ガス排出管103を通して外部へ

排出される。電解液は電解液供給管131から電解液槽12内に供給さ

れ、ガス生成装置100とガラス板71の間を通過し、電解液排出管

132から排出される。

【0236】 図32(d)の光触媒セルは、図32(c)とは異なり、

電解液供給管131と電解液排出管132が循環ポンプに接続され、電

解液収容部12内の電解液が循環可能に構成されている。

まず、新しい電解液は図示しない貯留槽に保管されており、開けられた

保給水バルブ137を通り電解液ポンプ135によって電解液フィルタ

槽136に送液され、異物などが除去される。

【0237】 次に、電解液フィルタ槽136の液面が一定値まで達す

と、その圧力によって電解液供給管131を介して電解液収容部12内

部へ送液される。ガス生成装置100上で反応が終了した電解液は電解

液排出管132へ送液されポンプ135に戻る。空になった電解液フィ

ルタ槽136の液面が一定値に達するとこのサイクルが再び繰り返され

る。 電解液が消費されるとバルブ137を通して排液され、再度新しい

電解液が供給される。

なお、図32(b)と、図32(c)、(d)とでは、酸素ガス排出管

101および水素ガス排出管103の接続位置が異なるが、装置の構成

に合わせて適宜変更することができる。

図33(a)は、第11実施形態に用いられるアノードカソード一体型

電極を備えたガス生成装置において、ガス生成装置を水平方向に切断し

た上面図であり、(b)は水素と酸素のガスの流路を側面から見た断面図

である。

【0238】[第11実施形態]

本実施形態におけるガス生成装置100は、第10実施形態におけるガ

ス生成装置100に比べ、第一ガス収容部21および第二ガス収容部

31の配置のみが異なるため、相違点のみ説明する。

【0239】 図33(a)は、本実施形態における光触媒セル1にお

いて、ガス生成装置100の面と平行となるようにガス生成装置100

を切断した場合の概略上面図であり、水素ガスと酸素ガスの流路の位置

関係を示している。図33(b)は、第一貫通孔111および第二貫通

孔113の位置関係を示す光触媒セル1の短辺側の側面断面図である。

図34 図33に示すガス生成装置100の透視上面図であり、水素ガ

スと酸素ガスの流路の位置関係を示す。

図34は、水素ガスと酸素ガスの流路の位置関係を示す、図33に示す

ガス生成装置100の透視上面図である。

【0240】 ガス生成装置100の裏面側において、第一貫通孔111

の下方に第一ガス収容部21が櫛歯状に設けられており、第二貫通孔1

13の下方に第二ガス収容部31が櫛歯状に設けられている。第一ガス

収容部21と第二ガス収容部31は、相互に入り組んで配置されている

。第一ガス収容部21は全ての第一貫通孔111と連通している。第一

ガス収容部21は、酸素ガス排出管101に接続され、酸素ガスを回収

することができる。第二ガス収容部31は全ての第二貫通孔113と連

通している。第二ガス収容部31は、水素ガス排出管103に接続され、

水素ガスを回収することができる。【0241】

<アノードカソード一体型電極を備えたガス生成装置の製造方法>

次に、アノードカソード一体型電極を備えたガス生成装置100の作成

方法について説明する。まず、基材5に貫通孔を設ける。加工方法は、

基材一面に均一な孔形状を周期的に形成できる方法を用いることができ

る。例えば回転ドリルによる切削やエッチング法などで好適に形成される。

【0242】 貫通孔の開口部の形状は、特に規定しないが周囲の孔から

電子、プロトンがどの方向からも等方的に相互移動するためには円形が

好ましい。この貫通孔の開口部の直径は300μm以下であり、開口部

のピッチ間隔は直径の1.5倍以上5倍以下であることが好ましい。

【0243】 助触媒はその表面でプロトンと電子が効率良く結合して

水素を発生させて、また水への逆反応が起き難いことが要求される。

【0244】 カソード電極3が備える助触媒含有層43に含まれる助触

媒は、白金、ニッケル、ルテニウム、酸化ニッケルおよび酸化ルテニウ

ムよりなる群から選択される少なくとも1種が好ましい。これらの助触

媒を含む助触媒含有層43は、第二貫通孔113の周囲に1μm以上の

幅で形成されることが好ましい。

【0245】 助触媒含有層43の形成方法は、例えばポジ型フォトレ

ジストをシート全面に塗布し、孔直径より1μm以上大きい直径の円形

開口を設けたフォトマスクを助触媒電極の位置と一致させて固定する。

そして、レジストが感光する波長の光で露光することで、第二貫通孔

113周囲のレジストだけが可溶になり、現像時に除去される。

次に光触媒含有層27と同様にイオンプレーティング法、化学蒸着法、

真空蒸着法、スパッタ法、スピンコート法、スクリーン印刷法、スプレ

ー法、キャスト法などで助触媒含有層43を成膜し、最後に残ったレジ

ストをレジスト部分に付着した助触媒と共に剥離することで助触媒含有

層43を選択的にパターニングすることが可能になる。

【0246】 またスパッタ膜用のマスクを用いてスパッタしても同様の

パターニングが可能である。この助触媒含有層43の膜厚は、パターニ

ングの際のレジスト剥離時の応力で剥離しないように、20nm~200

nmの範囲が好ましい。また、光触媒含有層27と助触媒含有層43と

の間に外部から電圧を印加して電解を促進しても良い。

【0247】 次に貫通孔の内壁と基材25裏面の疎水化の方法につい

て述べる。固体表面の分散性や濡れ性、接着性、吸着性などの界面化学

的性質を制御するための代表的な表面修飾の方法として、(1)カップリ

ング剤修飾法、(2)高分子のグラフト共重合法、(3)カプセル化法、

(4)ゾル-ゲル法、などが挙げられる。【0248】

カップリング剤修飾法ではシラン系またはチタン系カップリング剤が広

く用いられており、これらの分子の末端が固体表面の水酸基と化学反応

することで、他端が表面側に向いた配向単分子膜を形成することを利用

しており目的に応じて様々な官能基を固体表面に導入できる。特に、H

MDS(ヘキサメチルジシラザン)は好適に樹脂表面を疎水化すること

ができる。

【0249】 高分子のグラフト修飾法は、固体表面の官能基とモノマー

との化学反応により、高分子を固体表面で成長させる方法である。カッ

プリング剤で導入された官能基を利用して高分子をグラフトしたり、電

解重合反応やメカノケミカル反応、放射線、プラズマを利用して重合反

応を誘起したりすることもある。

カプセル化法は、固体粒子を高分子膜で被覆する方法で、一般にグラフ

ト重合化法に比べて厚い膜が形成されるのが特徴であり、膜と固体表面

間に化学結合が形成される必要はない。

ゾル-ゲル法では、アルコキシドを原料として固体表面を無機ガラスに

よって被覆する。【0250】

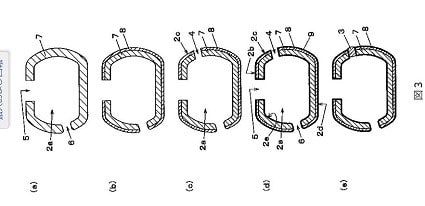

【図35】(a)は第12実施形態の尾根型ガス生成装置の側面図であ

り、(b)は拡大図である。

[第12実施形態](尾根型ガス生成装置)

図35は、本実施形態のガス生成装置100の側面図である。図36

は、このガス生成装置100の平面図である。【0251】

光触媒含有層(アノード電極2)または助触媒含有層(カソード電極

3)の少なくとも一方は、基材に対して傾斜して配置されている。

【0252】 さらに、光触媒含有層(アノード電極2)または助触媒含

有層(カソード電極3)は、基材から突出する凸面部を含む。

【0253】 本実施形態のガス生成装置100は、アノード電極2お

よびカソード電極3を交互に配置するとともに、夫々の電極に相互の角

度がつけられて、かつアノード電極2とカソード電極3とが向き合うよう

な位置で折りたたむように配置された、立体配置型(尾根型)をなして

いる。

【0254】 また、本実施形態のガス生成装置100には、ガス収容

部21、31が夫々の電極に設置されている。これにより、受光窓4を

介して入射する光7を有効に捕捉するとともに、発生する酸素と水素の

分離回収を効率よく行うことが可能である。

図35は、側面からその断面構造を見たものであり、図36はアノード

電極2およびカソード電極3の配置を表すため、電極部分に限ってその

上面からの配置を示したものである。また、図35(b)および図36(

b)は、各図(a)の破線で囲った部分を拡大して図示したものである。

図36 (a)は第12実施形態の尾根型ガス生成装置の平面図であり、

(b)は拡大図

【0255】 アノード電極2およびカソード電極3は、夫々がガス収

容部21,31を取り囲むように、かつ尾根を形成しており、夫々の電

極の上に電解液12が配置されている。アノード電極2およびカソード

電極3の夫々には、貫通孔111、113が形成されている。貫通孔

111、113の内壁は撥水化(疎液化)処理が施されており、貫通

孔111、113に電解液が沁み込んで漏洩することはない。アノード

電極2からは貫通孔111を介してガス収容部21を経て酸素ガスを取

り出すことができる。一方、カソード電極3からは貫通孔113を介し

てガス収容部31を経て水素ガスを取り出すことができる。

【0256】 アノード電極2は2つで一組になって一つの尾根を形成し

ている。アノード電極2は、隣接する同じく2つ一組になって一つの尾

根を形成しているカソード電極3とは傾いて配置されている。アノード

電極2とカソード電極3とは相対向している。その様子を示したものが

図35(b)である。アノード電極2とカソード電極3とは、電解液12

を挟んで傾きながらも対向している。これは2つの意味で、酸素および

水素の発生を促進することに貢献している。一つ目はアノード電極2と

カソード電極3との距離が近くなることで、カソード電極3にて発生し

たプロトンの移動距離を低減させることができる。このため、プロトン

の捕集効率が向上する。2つ目は、入射してきた光を反射させることで、

対向する電極に照射し、さらに反射させることにより、入射光の有効利

用を図ることができる。この光を反射させる様子を図37に示す。この

ような構造は、特に集光タイプの場合に有効であり、入射光を最大限に

有効活用することができるようになる。また、集光型の場合に、電極が

加熱されるという問題があるが、常に電解液に浸されているので、温度

上昇を抑制しやすいという特徴も有している。

【0257】 すなわち、カソード電極3は、励起光7を受光すること

により水素ガスを生成する助触媒含有層43を含んでいる。そして、本

方法の照射工程では、アノード電極2またはカソード電極3で反射した

励起光7を、他のアノード電極2の光触媒含有層27またはカソード電

極3の助触媒含有層43に照射する。

図38第12実施形態の尾根型ガス生成装置にて電解液を下置きした状

態を示す図

【0258】 図38に示したものは、電解液が下置きで、発生した酸

素や水素ガスを上側に捕集する構成となっているものである。この場合

にも、アノード電極2とカソード電極3は、傾いた配置を取りながらも

相対する構成となっている。但し、図示していないが、アノード電極2

の有する光触媒含有層およびカソード電極の有する助触媒層は夫々下向

きになっているので、光は基材を通過して光触媒含有層に照射される必

要があることから、少なくともカソード電極3を構成する基材は透光性

であることが要件である。

【0259】 アノード電極2の光触媒含有層の面と、カソード電極3の

助触媒含有層を有した面とがなす角度が、0°より大きく180°未満の

角度にて配置されていることが望ましい。両者のなす角度が0°の場合に

はアノード電極2とカソード電極3とが互いに平行に向き合う形で配置

されていることを意味する。同じく、両者のなす角度が180°の場合に

はアノード電極2とカソード電極3とが平面を構成していることを意味

する。なお、本実施形態において、アノード電極2の光触媒含有層とカ

ソード電極3の助触媒含有層とのさらに望ましい角度は、20°よりも大

きく90°未満である。

【0260】[第13実施形態](アーチ型ガス生成装置)

図39は、本実施形態のガス生成装置100の側面図である。図40は、

このガス生成装置100の平面図である。

【0261】 本実施形態の光触媒含有層(アノード電極2)と助触媒含

有層(カソード電極3)は、基材から突出する凸面部を含み、立体配置

型(アーチ型)をなしている。【0262】

この凸面部は、互いに対向する一対の立面を含む箱状をなしている。

そして、ガス収容部21、31は、この凸面部の内部に形成されている。

【0263】 本実施形態のアーチ型ガス生成装置100は、アノード電

極2およびカソード電極3の夫々がアーチ形状を有しており、図35か

ら図38に示した尾根型ガス生成装置の構成の変形とも言うべきガス生

成装置である。本実施形態の構造はより緻密なものとなっている。図39

に示すように、貫通孔111を有したアノード電極2は、一片が開いた矩

形の構造を有している。開いた一片はガス収容部21と連通しており、

かつ矩形の中もガス収容部21の一部を形成している。電解液12はア

ーチ形状を有したアノード電極2の上部に配置されている。貫通孔11

1の内壁面は疎水化処理が施されている。このため、上部にある電解液

12がガス収容部21に漏洩することはない。また、カソード電極3も

同じくアーチ形状を有しており、アノード電極2と同様の箱状構造を有

している。図40は、アノード電極2およびカソード電極3の配置を上

から見たものである。

【0264】

アノード電極2およびカソード電極3は、夫々が隣接した箱状(矩形)

構造を有しているので、対向する面と同じ方向を向いている面とが存在

する。しかし、アーチ形状の高さ

方向を高くとることで、対向する面を広く取ることができ、かつアノー

ド-カソード間距離が相対的に短くなる。このため本実施形態のアーチ

型ガス生成装置100は、アノード電極2で発生するプロトンの移動距

離を短く取ることができるという大きな利点がある。

【0265】 さらに、本実施形態のアーチ型ガス生成装置100は、光

の閉じ込め効果に優れている。夫々の電極が構成するアーチの狭間に入

射した光はアーチ側面に反射され、対向面に再び照射される。カソード

電極3の有する助触媒含有層43は光を吸収する必要はなく反射させる

だけでいいので、反射光を再びアノード電極の有する光触媒含有層27

(図39には図示せず)に照射させることができる。また、アノード電

極2を構成する基材(図示せず)が透光性である場合には、電解液12

を通過して裏側に存在する同じくアノード電極2の光触媒含有層27に

裏側から入射することも可能であり、光の有効利用を図ることができる

ようになる。

【0266】 図41は、電解液が下置きで、発生した酸素や水素ガスを

上側に捕集する構成となっているものである。

図41 第13実施形態のアーチ型ガス生成装置にて電解液を下置きし

た状態を示す図

【0267】[第14実施形態](スリット型ガス生成装置)

図42各図は、本実施形態のガス生成装置100の説明図である。本実

施形態のガス生成装置100は、アノード電極2に縦長の貫通スリット

115を形成し、この貫通スリット115に気液分離機能を持たせたス

リット型である。

図42(a)~(c)は第14実施形態のスリット型ガス生成装置の

説明図

【0268】 すなわち、本実施形態のカソード電極3またはアノード

電極2に設けられた貫通孔(貫通スリット115、117)はスリット

形状である。

【0269】 カソード電極3およびアノード電極2は、ともにスリッ

ト形状の貫通孔(貫通スリット117、115)を備えている。そして、

カソード電極3とアノード電極2とが対向して配置された状態で、スリ

ット形状の貫通孔は互いにずれあっている。【0270】

この項つづく

● 今日の言葉:鍵を握るのは触媒と呼ばれるものだ。②

『触媒ー自然界のショートカット』

ニトロゲナーゼのような触媒は、二段階で働く。まず、触媒がふたつの

反応物を引き合わせる。触媒と反応物はジグソーパズルように組み合わ

さり、ふたつの反応物が結合しやすくなる。次に反応に必要なエネルギ

ーは活性化エネルギーと呼ばれるが、それが高すぎると反応物同士が相

互作用を起こせない。ところが、触媒は活性化エネルギーを下げるので、

反応が進むようになる。すると反応物同士が結合して新たなる化合物が

できるが、触媒はそのまま残る。

触媒の働きを理解するため別々の都市に住む男女を引き合わせようと

する仲人を考えよう。普通、このふたりがあくまでもランダムにランダ

ムに出会う可能性は極めて低い。何キロメートルも離れたまったく別の

範囲で活動しているからだ。ところが仲人は、この二人と連絡とって、

ふたりを引き合わせ、何かが起こる可能性が高まる。そして体内の重要

な化学反応はほぼすべて、何らかの触媒によって媒介されている。

ではここで、量子の仲人を導入しよう。この仲人は時としてっ男女を

結びつけるためにそっと後押しする必要があると知っている。たとえば

ある人は内気だったりするかもしれない。何かが妨げになって、緊張が

ほぐれない。言い換えれば、活性化の障壁を乗り越えられないと、付き

合いに乗り出せないのだ。そこで役目を果たすのが量子の仲人で、緊張

をほぐしたりふたりの隔てる障壁を破るのを助ける。これがトンネル効

果であり、一見通過できない障壁を通り抜けるられるという。量子論の

奇妙な特性だ。トンネル効果は、ウランなどの放射性元素が放射線を発

する要因でもある。放射線が原子核の障壁を突破して外の世界に届くか

らだ。地球の中心を温め、大陸移動を起こす、この放射性崩壊のプロセ

スは、トンネル効果による。だから、今度巨大な火山の噴火を目にした

ら、あなたはトンネル効果の威力を目の当たりにしていることになる。

同じように、ATP分子はそのエネルギーの障壁を魔法のように「トンネ

ル」して、化学反応をなし遂げることができる。さらに、生命の生存を

可能にする重要な反応はほぼすべて、触媒を必要とし、生命の誕生その

ものが量子力学のおかげらしいということもわかる。残念ながら、ニト

ロゲナーゼによる窒素固定は非常に複雑なプロセスなので、その解明の

進捗は、これまで着実ではあるが遅かった。現在、科学者はニトロゲナ

ーゼの分子がどのようなものかについて、完全な分子構造を図示できて

いるが、あまりにも複雑なので、厳密な働き方はだれにもわかっていな

い。プロセス全体はややこしすぎて、デジタルコンピュータで秘密を解

き明かせる望みがない。ところが量子コンピュータはもっと秀でていて、

プロセスを可能にするすべての段階を明らかにすることができるだろう。

この項了

【著書名】量子超越―量子コンピュータが世界を変える

【内容説明】

グーグル、IBM、マイクロソフトらが熾烈な開発競争を繰り広げる「

量子コンピュータ」。実用化されると、私たちの暮らしはどのように変わ

るのか?エネルギー、医療、経済、宇宙探査など、あらゆる分野でどの

ようなイノベーションが起きるのか?量子論の研究に生涯を捧げてきた

世界的物理学者ミチオ・カク博士が、量子コンピュータの科学的仕組み

や、ワクワクするような未来を解説する。ニューヨーク・タイムズベス

トセラー。

【目次】

第1部 量子コンピュータの登場(新時代の幕開け;コンピューティン

グの歴史;量子論;量子コンピュータの夜明け;レースは始まっている)

第2部 世界の問題を解決する(生命の謎を解く;世界を緑化する;地

球を養う;エネルギー革命)

第3部 量子医療(創薬と保健衛生;遺伝子編集とがん;AIの活用と

病の治療;不老不死)

第4部 世界と宇宙をモデル化する(地球温暖化;太陽をビンのなかに;

宇宙をシミュレートする;2050年のある日)

エピローグ 量子の謎

-------------------------------------------------------------------------------

🪄二週間のブランクは相当応えた。焦りは禁物とはいえ、激しい競争に

あることには変わりない。克己!一文字である。(笑)

PS、「年金底上げ」「令和米騒動」は、明日考察・掲載する。

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

![]()

心に響く楽曲 『

心に響く楽曲 『

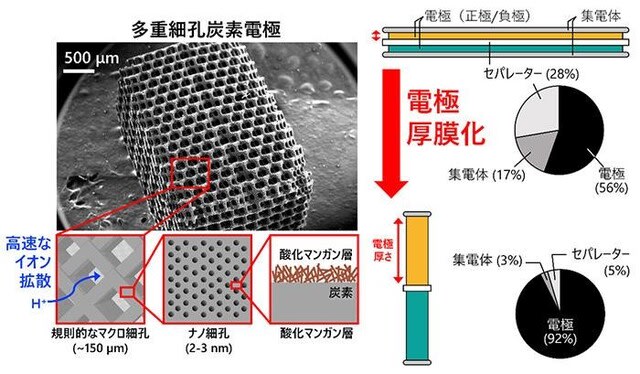

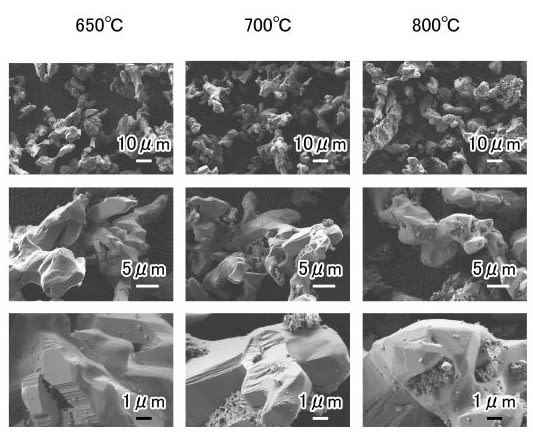

充電時間わずか10分以内の二次電池登場

充電時間わずか10分以内の二次電池登場